前置きが長くなりましたが、ここからがロゴつくりの話になります。

お寺と言えば「筆」。至極当たり前で代わり映えしませんが「筆字」でタイトルを描くことにしました。

筆でタイトルを描く

私にとって「毛筆」は「書道」のそれではなく「筆字」=「筆で書く字」という意味です。違いは王羲之などの書家の文字を手本にしていないことです。私が手本にしたのは「謄写版印刷の文字」なのです。つまり、「活字」と言っていいかと思います。活字は四角い箱に詰め込まれた文字です。本文を書き連ねるには適当な文字と言えますが、面白みがありません。だから、タイトルだの見出しだのを描く時は箱から解放される身になって描くようにしています。そんなコンセプトで筆字に挑戦しました。

※このサイトのタイトルである「筆まめブログ」が謄写版文字を真似てペンで書いたものです。当初はタイトルらしくロゴタイプをつくったのですが、私の「文字書き」の原点なので地味ですが謄写版風の文字にしました。

タイトルを考えた時、「養源寺報」では説教くさくて誰も読んでくれないような気がしました。そして、この冊子は本堂の建て替えに協力してくださった篤志家の方々への感謝の気持ちを込めたメッセージです。上から目線になってはいけません。なので「養源寺」をかな表記にしました。

「養源寺」を「ようげん寺」と表記しただけで既にオリジナリティがあるために、どのように描いても個性豊かになります。慣れない筆字のハードルが少し低くなったような気がしました。

これが出版社の雑誌であったりすると、編集会議で決まったタイトルを描くことになるのでそのようにはできませんが、ありがたいことに、この冊子は私が全てを委ねられていたのでそれができました。有難いことです。

高さ、速さ、時間(四次元的)で変化をつけて求める表情を描く。

私は「謄写版印刷」の硬筆を学んだので筆字を描くようになって毛筆特有の難しさが分かるようになりました。硬筆が二次元的な場を舞台にするのに対して、筆字は四次元的な場が舞台だからです。

硬筆は用紙の上をX軸、Y軸で動いて形を表し、筆字はそれに高さ(Z軸)が加わります。要素がひとつ加わるだけで2乗、3乗も難しくなります。

フェルトペンで硬筆的な二次元的書き方だけでは淡白になる。

この場合は、用紙を粗面のものを使いエッジに滲みを出して(四次元的要素を加えて)ふくよかさを演出した。

日常で「硬筆」といえば、鉛筆、ボールペンがあります。用紙やインキの硬さ、鉛筆の芯の硬さなどを一定にした場合、書かれた線の太さは常に一定です。打ち込みや止めなどでも太さが際立って目立つことはありません。◯×□縦線、横線を描いても表情は淡白です。

一方、筆字は硬筆の二次元的な場(X軸、Y軸)に高さ(Z軸)が加わり、「打ち込み」「止め」「ハネ」などの表情になります。さらにそこに「時間(速さ)」が加わり四次元的な場になります。例えばそれは「滲み(にじみ)」などになって現れます。このように筆字は膨大な情報量を孕んでいるのです。

また、鉛筆の場合の芯の硬さやボールペンの場合のインキの伸びなどが表情に乏しいのに比べて、筆字の「墨」はそれだけで膨大な情報量を持っていて、筆と墨の組み合わせで得られる表現領域は言葉で言い表せません。さらに半紙を加えると表現の領域は無限大にまで拡がります。

毛筆で表現するというのはそうした膨大な情報量をコントロールするということなのです。それが筆字を難しいと思ってしまう理由です。

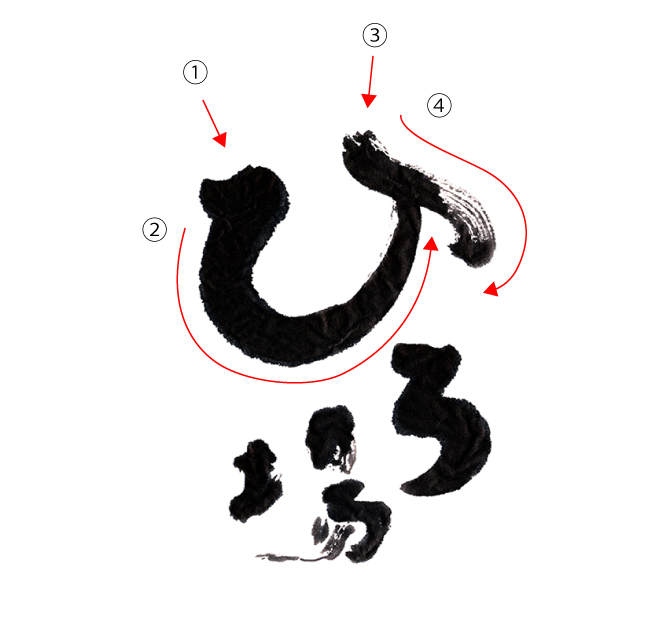

主に高さ、速さを利用してゆったりとした広場を表す。

①滲み具合を見ながら筆を紙面に下ろし、少し浮かす。②もう一度滲み具合を見ながら筆を下ろし、そのまま筆を少しずつ浮かしながら半円を書く。③抜くように止める。④筆を下ろし勢いよくS字を書く。

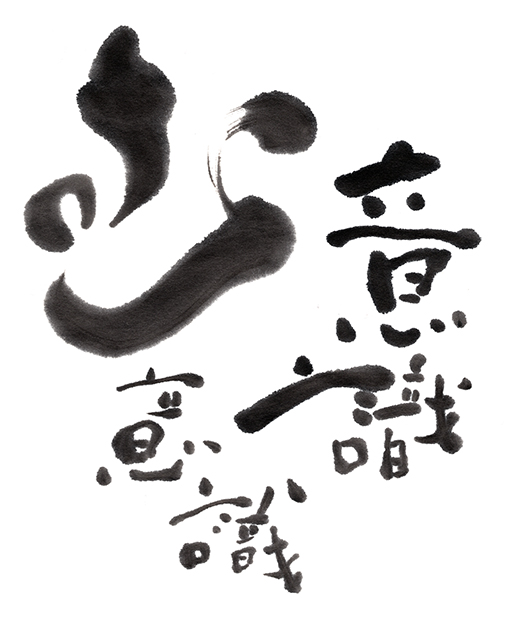

滲みを利用して雨に煙る風景を描く。水分と時間と速さを利用して太さに変化をつけて書く。

筆の上下を利用して太さに変化をつけて氷柱(つらら)のイメージを出す。硬さを出すには滲みは出ないようにする。

なぜ、毛筆の強みである「滲み」をなくしたか

『ようげん寺報』のタイトルの場合は素朴さを出すために滲みの無いものにしようと思いました。滲みはどうしても技巧(外連・けれん)を感じさせ、または高級感を演出してしまいます。言い換えれば「俺は偉いぞ」「かっこいいだろう」と言うような雰囲気を醸し出します。また、カスレも最小限度に留めようと思いました。カスレはスピード感、力感が出てきて偉そうでなくても力強さが威圧感につながりそうだったからです。

従って、墨汁を使って使い古したちびた筆で描くことにしました。滲みを抑えるために半紙は使わずにコピー用紙に描きました。

筆字は上述のように表現の幅がとても広いのでまずは二次元的に満足のいく形になるまで描き続けます。ここで文字の骨格をつくりあげます。

イメージに近い形が見え始めてくると清書にかかります。

清書と言っても一枚では終わりません。四次元的表現を完璧にするにはそれなりの熟練が必要です。「これが最後」のつもりを繰り返します。エンドレスになることもあります。しかし1枚(一瞬)でできる時もあります。それが毛筆です。

一時期、米英で「書」が芸術と認められないと書家がコメントしていましたが、この「一瞬にできる」と見えていることが彼らを惑わしていると言えます。「書」は油絵に勝るとも劣ることはありません。紛れもなく「芸術」です。

「ようげん寺報」では、併わせて50枚以上の用紙を使うことになりました。

発行人:前田宣明 Creative Stuff:前田朗子+島津デザイン事務所

第2期の『ようげん寺報』。本堂が完成したのを期に同誌はリニューアルを果たし、現在も檀家さんなどに届けられている。素朴さをテーマに技巧を感じさせない筆字にした。

養源寺にはお寺に付きものの「土塀」はない。道路と寺域を隔てるものは生垣のみで開放感に溢れ、人々の散歩コースにもなっている。手前の鉄柵は呑み川と道路を隔てたもの。

1648年(慶安元年)松平隆政の母、養源院殿妙荘日長大姉の発願で荏原郡浜竹村の本成寺を現在地に移し養源寺と改称、開山に本門寺18世 圓是院日耀聖人を迎えた。享保年間(1716〜1736)に二度、八代将軍吉宗が鷹狩りの際に当寺が御膳所になったという。1804年(文化元年)火災で全焼。以来智海院日勝尼を初代として1945年(昭和20年)まで尼僧寺であったが、昭和20年に智仙院妙境日随法尼を最後に尼僧寺を撤廃して、その後を継いだのが、第11世 妙行院日佑上人(前田光佑)である。

光佑上人の室、君子夫人との二人三脚で檀家7軒から300軒を超えるまでに養源寺を復興させた。光佑上人がご遷化されたあとを任された第12世 前田利勝上人により本堂・書院の大改修を手掛け平成12年に円成。また境内地や裏の墓所山に四季折々の花を咲かせ通る方々の癒しの場と変貌させた。更には光佑上人の時代から懇願していた、お会式の講中「光遊会」を立ち上げるなど数々の業績を納めた。

光遊会の活動はお会式だけでなく、地域に根差した四季折々のイベント運営の中心も担っている。ちなみに「光」は光佑上人の字をいただいている。利勝上人は平成30年9月に現在住職の前田宣明と交代して、現在は寺離れや墓離れの世情を見据え、次世代に繋がる寺院運営を模索中である。

【主な行事】

・・・正月三ヶ日・・・

七福神めぐり、獅子舞、御朱印

・・・2月3日・・・

節分豆まき

・・・4月上旬・・・

花まつり

コンサート、模擬店、御朱印

・・・6月上旬・・・

紫陽花まつり

紫陽花ロード、イベント、模擬店、御朱印

・・・8月上旬・・・

一泊寺子屋

・・・8月16-17日・・・

精霊送り盆踊り大会

・・・10月10日・・・

養源寺御会式

・・・毎月第一土曜日・・・

子ども寺食堂

(18:00から 一月のみお休み)

●

長荘山 養源寺

〒146-0082 東京都大田区池上1-31-1 電話:03-3751-0251 Fax.03-5748-1682