今回は「ブックデザイン」の話です。

日本には古くから巻物(巻子本・かんすぼん)や折本(おりほん・お坊さんがお経を読む時に使っている経本)、和綴本(わとじぼん)のような、中国・朝鮮・ベトナムなど東洋の諸国で伝統的に行われていた製本技術があります。

しかし、このブログで「本のデザイン」を語る時にいう「装幀(装丁)」や「ブックデザイン」は洋式で製本された書籍を指します。

ブックデザイン以前の本つくりとその背景

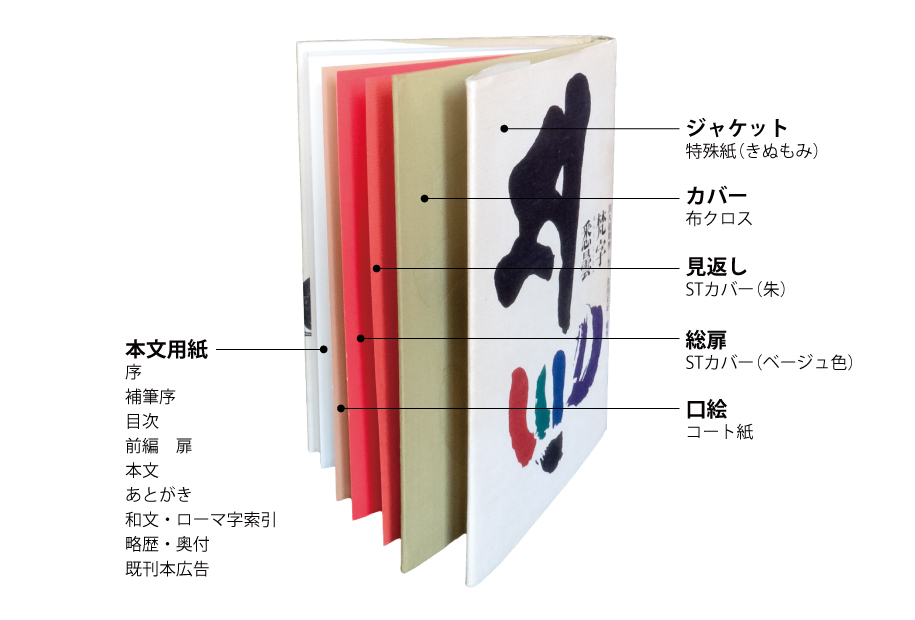

話を進めるにあたって「書籍の部位」の呼び方を今回の話に関係する部分だけを下図に示しておきます。

独立して間もない頃に出版社時代の上司から、出版を「手伝って欲しい」と頼まれて本つくりに参加しました。もともと、上司たちは私を少しデザインのできる編集者と見ていたので、編集からデザインまで校閲,校正を除いて全てを任せてくれていました。今でいう「ブックデザイン」で行うすべての部位をデザインしていたのです。しかし、型通りにつくってもブックデザインといえるものにはなりません。ブックデザイン(トータルのデザイン)を意識する、しないは大きな違いです。

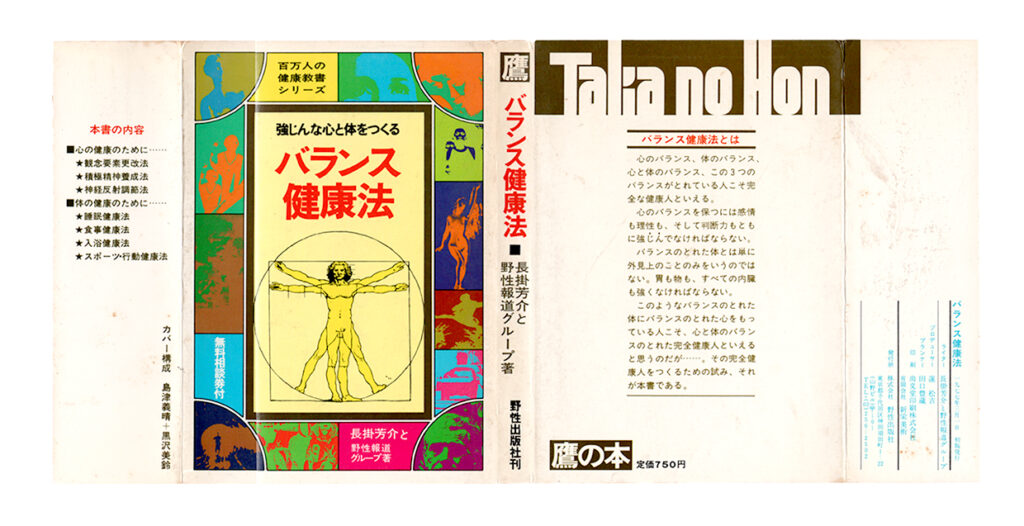

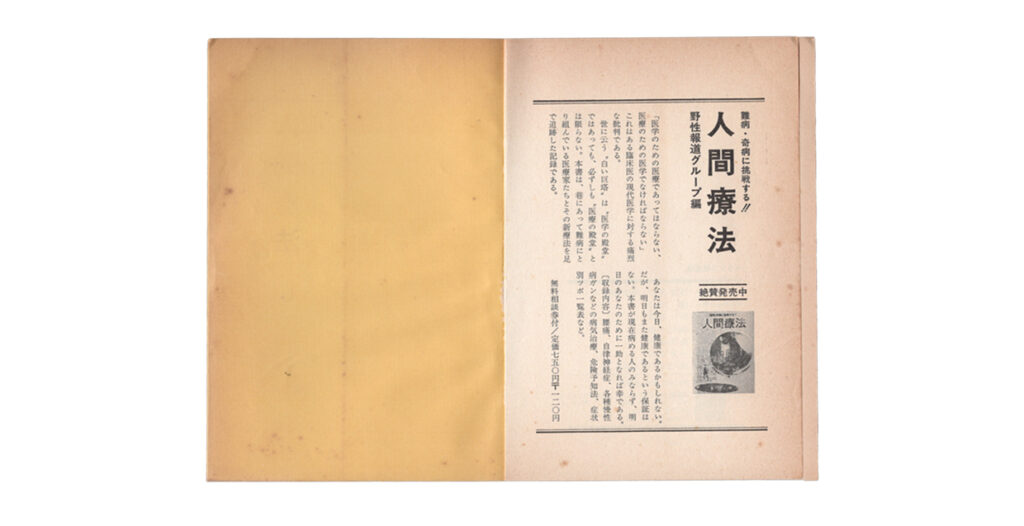

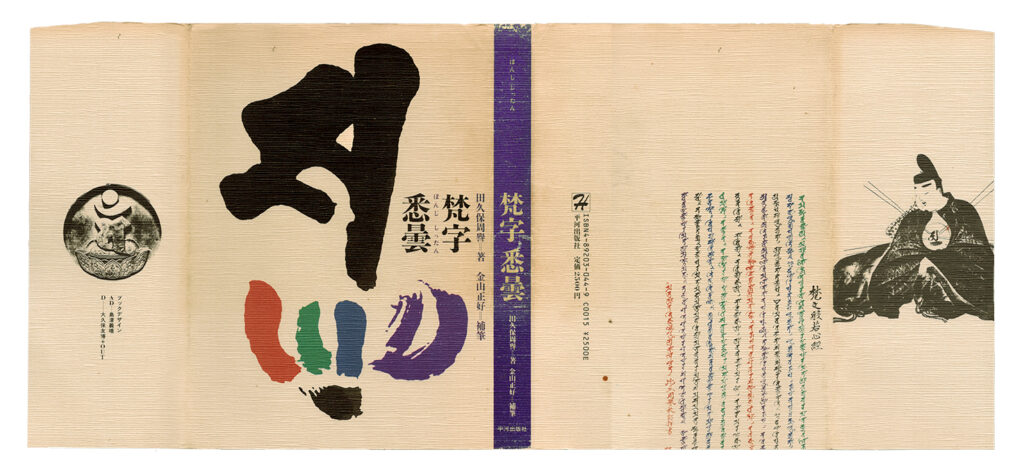

私が編集からデザインまでの全てを行なった最初の本。この本が出版された1977(昭和52)年頃は、まだブックデザインという言葉も職種も出版界の一部にしか知られていなくて、編集者が装幀まで手がけるのは珍しくありませんでした。従って、この本での私の立場は奥付に「エディター」とあり、ジャケットのソデには「カバー構成(デザインの意)」とあります。編集兼デザインという意味合いで位置づけられていたようで、ブックデザインという言葉は使われていません。

この当時、ようやくオフセット印刷の価格が安くなり始めていて小さな出版社でもフルカラー(4色)印刷を行うようになっていました。私はカラー写真を使ったデザインよりも、このジャケットのように、白黒の図版に色指定をしてつくるヴィジュアルが好きでした。

背の頭にある「鷹」、裏表紙の「鷹の本」、「Takano Hon」は私がつくったロゴとマーク。欧字は高校生の時につくったもの。

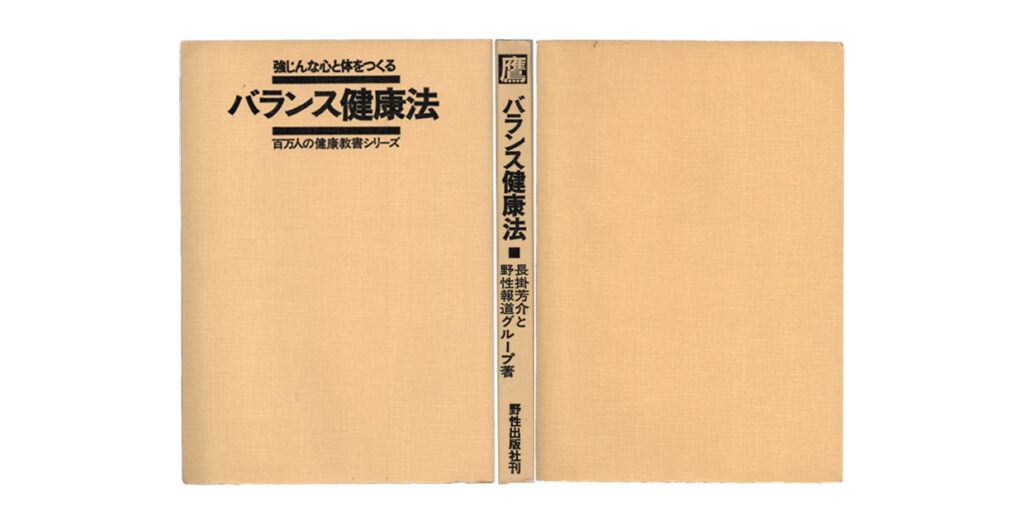

背はジャケットからの流用。表表紙はジャケットのタイトルをアレンジして配置しています。ウラ表紙は、当時の習慣にならって無地です。背やウラ表紙のデザインが重要だとを知ったのは後のことになります。

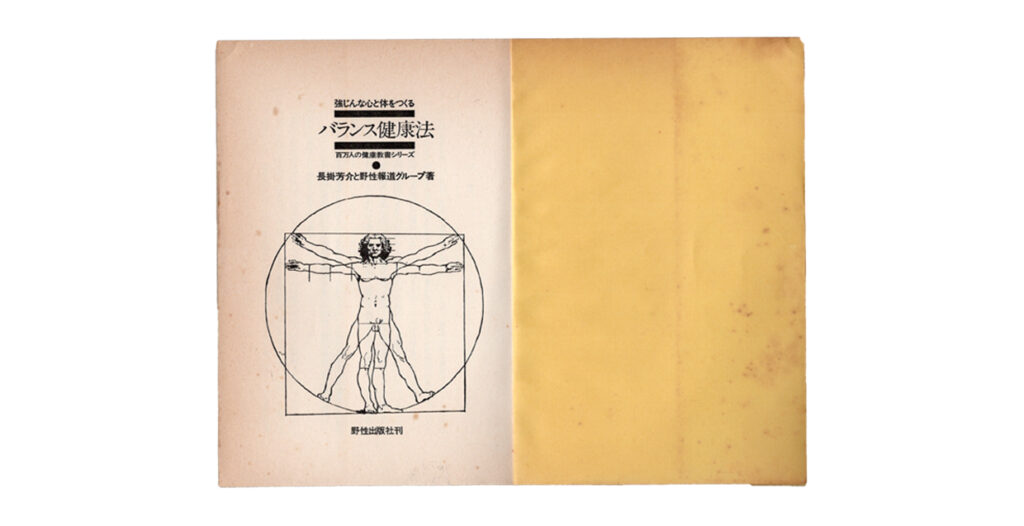

当時、私に装幀やブックデザインに対する定まった考えはありませんでしたが、無意識に「ジャケット」「カバー」「扉」のデザインをA→B→A’の展開で行っています。

この当時の私が、装幀またはデザインをするという意識が希薄だったことは、総扉のタイトルが「BM-OKL」になっていることで分かります。

意図を持ってデザインの展開を行なっているのなら、総扉ののタイトルは「YSEG(新聞特太ゴシック)」でなければなりません。

デザイナーとして未熟だったといえます。

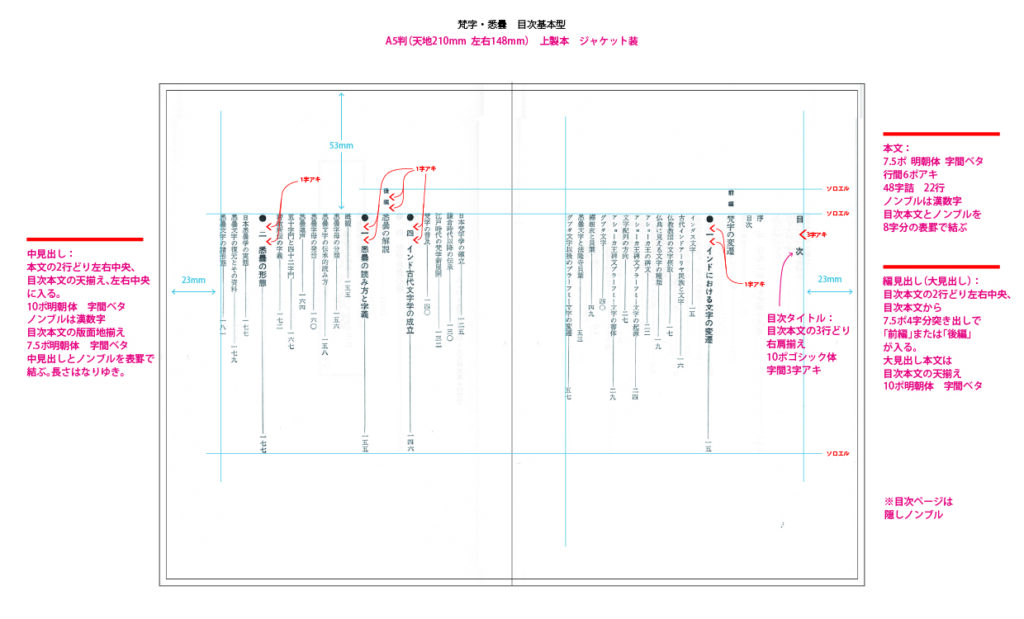

誌面を横切りにして、上に見出し類を置き、下に目次本文を配置しています。このスタイルは先に勤めていた出版社の上司が好んで使っていた形です。

上司は読書好きの人は見出しで買うという持論を持っていて、彼らとの仕事のほとんどがこのような目次になっています。

ここではジャケットで使ったヴィジョアルを使うことでジャケット→総扉→中扉(章扉)とイメージつないでいます。

タイトルはBM-OKLを使っていて総扉に準じています。

小見出しの置き方に工夫があります。一般に(私も通常は)本文の2行どりにして、本文の天から何文字かを下げて、2行どりの左右中央に置きます。

しかし、ここでは前の本文と1行アキにしています。

この時は「前の本文とは流れを切る」といったイメージを持っていました。そのことが、小見出しの前を大きく開けることにつながっています。

2行どりの中央に置くと、どうしても前と後の本文が一体化して見えます。3行どりにするには小見出しばかりが目立ってしまうので、それを避けています。

柱やノンブルは習慣に従ったもので、デザイン上の意図はありません。

ノンブルは本文の下、左右中央に置いていて、数字の左右に表罫を使ってあるので古風に見えます。

この頃の出版社の多くが出版案内や愛読者カードを新刊に挟み込んでいました。読者の感想、意見をもらって、次の企画の参考にするというのが目的です。

いつの頃からか、愛読者カードも栞(しおり)さえも見なくなりました。

メモ欄はそれとは別に、ページどりの都合でつくったものです。

奥付には検印が印刷されています。元々は著者が出版部数を検閲した証拠としてハンコを押したり、貼り紙をしたりしていました。検印が印刷されるということは著者の検閲が有名無実になったということでもあります。この頃を境に検印は廃止されていくことになります。

元上司たちと共につくったこの種の本は「隠された医術」→「ローリング療法」→「人間療法」と続き、本書があります。

彼らは出版社に勤務している頃から中医や民間療法を中心にした内容の出版をしていましたが、そうした分野がブームになるにはこの後数年を要しています。

発行日:1977年3月1日

長掛芳介と野性報道グループ著 野性出版社 プロデューサー:蓮 松吉

ディレクター:西沢仁一郎 エディター:島津義晴

印刷者:一乗道雄 印刷所:尚文堂印刷株式会社

B6判 並製 ジャケット装

…

カバー構成:島津義晴+黒沢美鈴

今回テーマにしている『梵字・悉曇』という専門書は1981年に初版が発行されています。この時、私が『バランス健康法』をデザインしてから5年が過ぎていましたが、依然、書籍の本文関係のデザインをデザイナーに依頼するという習慣はなくて、編集者が本文の組体裁を行なっていました。図版や写真で構成されるようなデザインが必要だと思われるページだけをデザイナーに依頼していて、書籍のトータルデザインを行おうという意志を感じさせるものではありませんでした。

出版社側からすれば、デザイナーが書籍の中身をデザインしてもすぐに金銭的効果が見込めるものではなく、編集者で事足りているのにわざわざ多額の出費をしてまでデザイナーを使う必要はなかったのです。

そんな中でブックデザインの仕事を増やしていくのは大変でした。

ブックデザインの仕事が増えなかった理由 〜価値観の違い〜

ブックデザインの仕事が増えなかった理由はいくつか考えられます。

・本つくりでのデザイナーの役割は装幀やジャケットのデザインという考えや慣習が強く残っていた。

・文字(本文など)をデザインしたいというデザイナーが少なかった。

・費用が嵩(かさ)む。

もともと日本のグラフックデザインの歴史は古くありません。1964年の東京オリンピックをきっかけに広く知られるようになりました。それに影響されて育ったデザイナーたち(私たち世代)は西洋のデザインを手本にして学んでいます。のちに日本文化は再評価されますが、戦後から欧米文化を無批判に崇(あが)める習慣は強く、「いいもの」の代表はすべて西洋の作品でした。

そんな中で、西洋の作品の本文を見てみると当然のごとくすべてが横組で、それは美しい直線描いていました。

そのような環境で学んだデザイナーが日本語の書籍をデザインすると横組文化と縦組文化の違いによる齟齬(そご)が生じます。それはそのまま編集者とデザイナーの文字に対する意味の解釈や美意識、価値観の違いとなって、時には対立するまでになっています。

※日本の書籍は主に数字や計算式が使われる理数系が横組みに、文系(主に国語、漢文)は縦組になっています。一般書籍では文芸書のほとんどが縦組です。しかし、官庁では1951年に公文書は横組で表記するように通達され、裁判所では2001年から全ての文書で横書きが用いられているようになりました。その結果、縦組を元とする漢字や仮名は横組に使用されることで可読性や美しさの観点からすると不具合が生じることになりました。(ただし、最近になってこれらの状況を考慮し、横組みを前提にデザインされているフォントも増えてきたので、それらの一部は改善されつつあります。)

また、文字を組むという行為に編集者とデザイナーとでは決定的に違う部分があります。編集者は「読む(可読性)」や「意味」という立場から文字を扱い、デザイナーは「見る(美しさ)」ことを前提にしていて、デザイナーは美しさのためなら可読性を犠牲にすることは少なくありませんでした。可読性を考えなかったといってもいいでしょう。

また、編集者は紙面の経済効率を優先して、1ページに沢山の文字を入れようとする傾向があります。それは終戦直後の用紙が不足していた時代の名残だと考えられます。また編集者はデザイナーと違って原価計算を行います。そのことが影響しているのか「もったいない」というモラルが誌面に対する美意識に優っている人が多いようです。その結果、美しさを損なうことも多々ありました。もちろん二極化して語れるものではありませんが、編集者とデザイナーのその職掌のあり方を考えるとその傾向は必然だったと思います。

デザイナーの美意識に関することで、その頃の本文組の例として「ツメ組」(この場合のツメ組は均等ツメではありません)があります。

アルファベットはエックスハイト(小文字の天地)が揃うようにつくられています。大文字が入ると、小文字の下のライン(ベースライン)で揃います。字間も詰まっています。ひと文字、ひと文字の「造形」は組まれた時にも美しく見えるようにつくられているのです。

一方、和文の内、平仮名は縦組みにした時に美しさを発揮します。巻紙などに書かれた毛筆の文書を見ると、それには文字の中心線を基準にした美しさが現れています。漢字や仮名の活字はそのような美意識でつくられていて、もともと横組に不向きにできています。

それに加えて、現代の文章は通常70%の比率で仮名が混じっています。横組にして字間の送りを一定にするとそこここに不規則なアキができて、欧文のような美しいラインを描けません。ならばということで、デザイナーは仮名をアルファベットの文字組のように隙間を感じさせないようにツメて横のラインを美しく見せようとししました。これは、金属の活字ではできませんでしたが、印画紙でできている写植になって可能になりました。

欧文、和文共に14級。いづれも字間はデフォルトです。和文にカタカナが多いせいもありますが、字間がパラパラしています。

それに比べて、欧文は単語間に若干のアキがありますが、字間は詰まっていて直線のように横のラインが美しく見えます。特にベースラインの美しさは和文には望めないものです。

上の図では欧文と和文が同じ大きさでした。文字が小さと字間が詰まって見えます。

また同じ級数(ポイント)だと欧字(アルファベット)は小さく見えます。ここでは視覚的に同じ大きさに見えるように欧字を大きくしました。

欧文の字間はデフォルトですが、和文は「オプティカル」というメニューで字間をツメています。ようやく横のラインが見え始めています。

欧文は文字を大きくすると、字間や単語間が見え始めて横のラインが出にくくなるのですが、それでも和文とは比較にならないほど美しく揃っています。

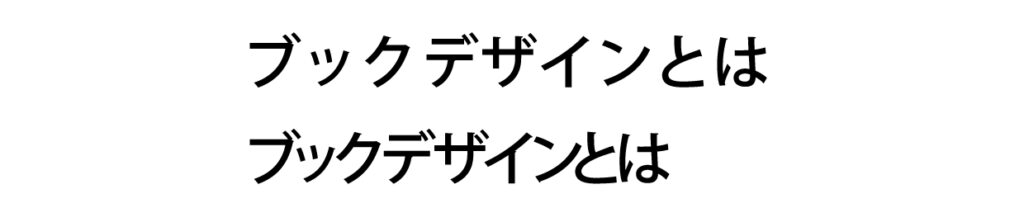

ここでは和文の字間のデフォルトと詰めた場合(オプティカル)の比較です。上の欧文は参考のために置いてあります。

和文同士で比較すると、和文の場合には句読点のアキが災いしていると思われます。字間をツメなくても、句読点を半角ツメることである程度のラインはでます。

それに加えて字間を詰めると美しく揃います。上の和文に比べて下の和文の行間がわずかに広く見えていてスッキリした感じになっています。

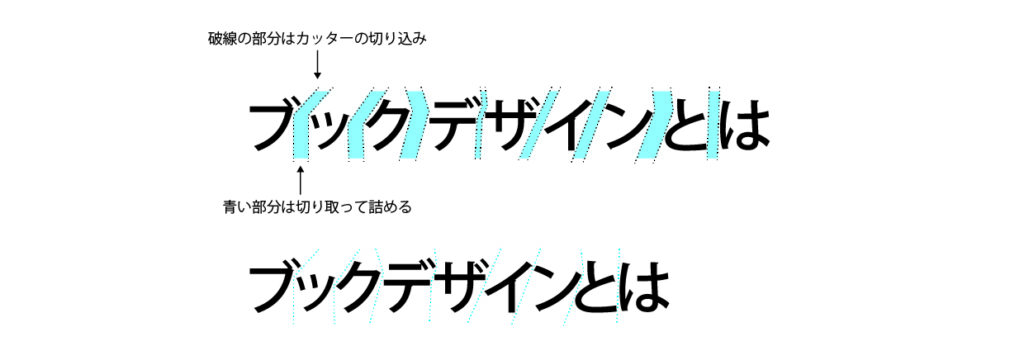

点線のようにカッターで切り、水色の部分(字間のアキ)をツメます。下はツメたもの。

上の画像はツメる前のもの。下はツメた後のもの。

広告を目的としたパンフレットなどは和文も横組にすることが多く、そのような場合の本文では「字間ツメ」が行われていました。その結果、本文は美しいラインを描きましたが可読性に問題が生じました。しかし、パンフレットは文字よりも写真で語られることが多く、美しさを優先する企業パンフレットはそのようなあり方が理想形として広まっていました。

また、横のラインの美しさを強調するためには、10級(実際は2mmほどの大きさ)くらいの小さな文字でも、ひと文字ひと文字を切り貼りしてツメていくことがあたかもデザイナーの証のように誇らしく語るデザイナーも少なくありませんでした。

ちなみに、文字がデジタル時代のフォントになって、ツメる作業時間は格段に短縮されました。しかし、文字はツメることよりもゆるく組むことが流行っているようです。

現在でもいえることですが、パンフレットの本文と書籍の本文の組み方では明らかに求めるものが違っています。書籍は可読性を、パンフレットは美しさを優先します。パンフレットをつくることを日常にしているデザイナーが、書籍の本文を手がけるとそこに編集者との間で摩擦が生じるのは当然のことだと思います。

編集者による本文組や本文中の割付(編集者が行うレイアウトはこのようにいっていた)は明治期から行なわれていました。現在のように分業化されていないのでデザイン向きの人がたくさん育っていたと思われます。中には本文組体裁の仕事を好んで行なっていた人もいたでしょう。そういう人たちから伝えられた本文の組み方や本文中の割付を、価値観の違うデザイナーに任せることができないのはもっともなことだと思います。

以上、私が思いつくだけでもデザイナーが本文の組版を行うには多くの厄介な問題を孕んでいました。

ブックデザインの料金を考える

ブックデザインが広まりにくかった最大の要因は「費用」です。この当時よりも少し前、装幀は絵描きさんに依頼することが多く、私もそのように見られていました。支払いは「料金」とも「ギャラ」ともいわず、請求書を出すこともなく、支払日が決まっていたわけでもありませんでした。手渡された封筒には「謝礼」と書いてありました。つまりお寺さんの「お布施」のようなものだったのです。従って、額が決められていたわけではなく、私が経験した中では「30,000円(当時)」が一番高い謝礼でした。

この話はそれよりも後(79年代後半)のことですが、装幀においてそうした習慣は残っていてその料金は決して高いものではありませんでした。高く出してくれるところで¥100,00〜¥150,000くらいで、ブックデザインになると¥200,000〜¥300,000ほどでした。ブックデザインの料金は装幀の約2倍です。また、ブックデザインの場合は本文中のレイアウトや図版作成などの作業が加わるので、さらに料金は膨らみます。

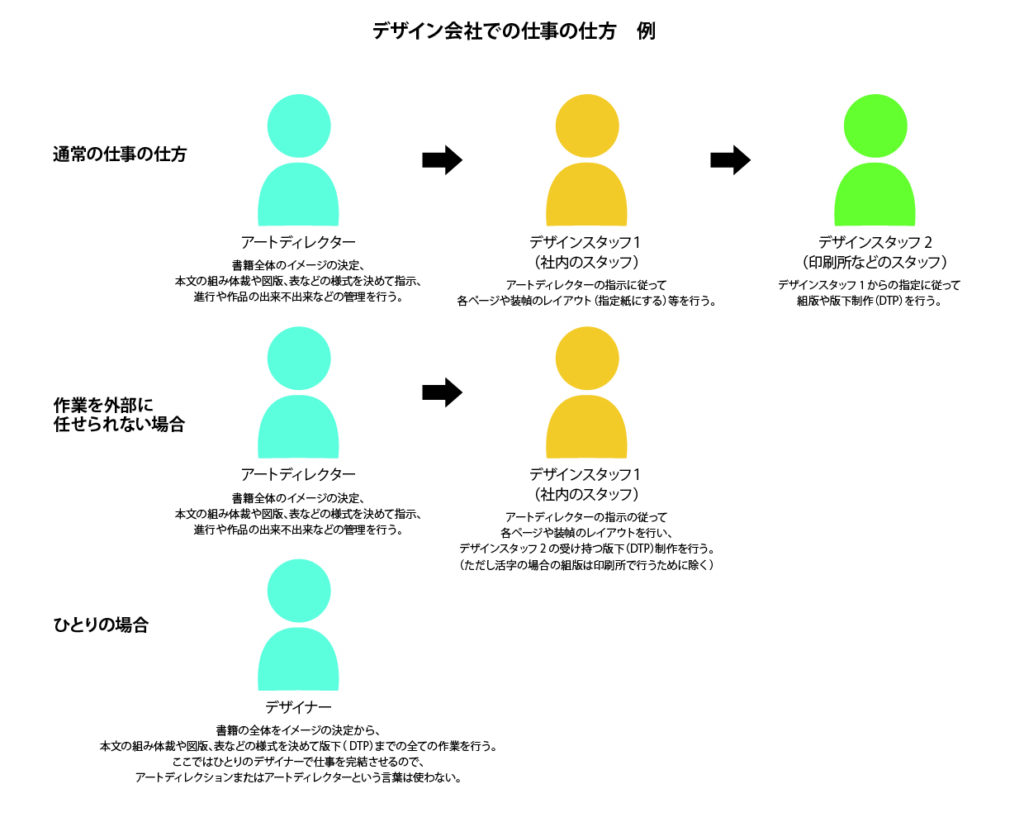

※【ブックデザインの仕事の仕方と料金】デザイン料金を語るにはブックデザインの仕事の仕方をはっきりさせておく必要がありますが、仕事の仕方はディレクターや会社によって違いがあるので一律に語れるものではありません。ここでは私や私の会社で行なってきた方法の中から標準的なものを例にして語ります。

・アートディレクターは書籍の全体のイメージができたら、本文の組体裁を指示したり、図版や表があればその様式を決めて指示します。進行や作品の出来不出来などのチェック(品質の管理)も行います。

ここで、アートディレクターの指示で動くデザインスタッフを二つに分けます。アートディレクターと同じ会社にいるか、デザイン会社に出入りする外注のスタッフをデザインスタッフ1とし、印刷所などにいるスタッフをデザインスタッフ2とします。

・デザインスタッフ1はディレクションされたデザイン部分(装幀など)や図版、写真ページが入るページのレイアウトなどの作業を行い、具体的な形をつくったり指定紙をつくったりします。

最近ではPCによるDTPの普及で改めて指定紙をつくる必要がなくなったために、デザインスタッフ1がDTPまでを行ったりしますが、本来はレイアウトはデザインスタッフ1、DTPはデザインスタッフ2の仕事として認識されています。

・デザインスタッフ2はデザインスタッフ1によってつくられた指定紙で実際の組版や版下制作を行ったりします。現在のDTPセクションです。主に、製版所または印刷所に常駐しています。

以上のように本つくりのデザインの現場には、組版を例にとると「イメージ」を決める人(アートディレクター)、「指定」を行う人(デザインスタッフ1)、「組む人」(デザインスタッフ2・印刷所など)の三つのセクションで作業が行われています。従って、セクションの数だけ人が動いているので、その分の料金が発生します。

ブックデザインの場合は、アートディレクターには1冊のディレクション料金として一定の額が支払われますが、デザインスタッフ1やデザインスタッフ2に対しては、レイアウトのページ数や図版の数で支払額が変わります。それらには単価が決められているので、数量で額は変動します。あれもこれも入れて(増やして)いくと膨大な予算を使うことになります。

しかし、DTPが普及した現在では「指定する」作業と「組む」作業が一体化されることが多くなりました。それは出版社側からすると制作費の削減になって喜ばしいことですが、デザイナー(デザイン会社)はそれまでの料金で「指定」から「組み」までを一括して行うことになり、値下げしたのと同じ現象が起こっています。

以上のようなことからディレクションと指定と組版などのデザイン作業をひとりで行えば、料金は安くなるということでもあります。制作費に余裕がない場合などは、そのような仕事の仕方をしているデザイナーに依頼することも少なくありません。

このように、デザインの仕事の仕方はそのまま料金に影響することになります。

新しい行為は時としてそれを望む人に阻まれるという皮肉

私は以前、ブックデザインの営業を社長に頼んだという話をしましたが、すぐに仕事になったわけではありません。当時はバブル期ということもあり、出版社からの仕事は増えていました。しかし装幀が主なものでした。

そんな中、思い切って装幀料金でブックデザインを請け負うことにしました。それでも、すぐには仕事につながりませんでした。しかし、根気よくプレゼンする内に、徐々にブックデザインの依頼が増えていきました。

この後、数年経っていましたが、一部のデザイナーから、そんなやり方はデザイン料金の価格を崩壊させるものだという批判がありました。確かに、そのとおりです。しかし、まずは本文の組版などでデザイナーを使ってもらって「デザイナーも組版ができる」と評価を改めてもらうことが必要でした。そのためにはリスクは伴いますが値引きしてでもブックデザインの仕事を行う必要があったのです。

また、一度安くしてしまうと正当な価格に戻すのが困難だという人もいました。しかし、その後、私がブックデザインを行なった書籍を評価して仕事を依頼してくれる人が増えることで、価格は長い時間を経ずに妥当なものになっていました。

また旧体質の老舗出版社や既に料金算出の仕方が定まっている出版社にしても、会社の価格体系は変えられないけれど編集者の意識が変わってくれて、便宜を図ってくれるまでになっています。

今回とりあげた『梵字・悉曇』のブックデザインはそんな時代の頃のものです。

打ち合わせ

この時の編集者(企画立案者)はEくんだったのですが、『ネパール』以来、私の係みたいになっていたOくんが担当しました。

彼との仕事では私は造本の全てを任されていて、その責任は重いけれどやり甲斐のある仕事にもなっていました。そういう私との関係もあってOくんの依頼表はいつも原稿用紙一枚の簡単なものでした。例えば、

・タイトル『梵字・悉曇』 著者名 ・書籍名、著者名、発行予定日

・判型(A5判)、上製、予定のページ数、印刷部数

・挿入する写真などの有無

のように最小限度の依頼内容が書かれたものでした。

以下は、それらを元にして打ち合わせで決めたことです。

・本文:活字で組む。この頃の書籍は、本格ものほど本文は活字で組まれていました。

・判型:A5判。数多くの梵字が凸版で挿入されるので、読みやすくするために少し大きめの判型にしました。ここでいう凸版とは、活版印刷を行う中で写真や線画を本文中に挿入する際に写真製版を使用してつくった鉛版(または亜鉛・銅・合成樹脂)のことです。

・ジャケット装。これはこの頃になると標準的なものです。ただし、ジャケットの用紙は一般的にはコート紙が使われていましたが、この時は「つむぎ」という特殊紙を使用しています。高価なものですがこの書籍の価値を考慮したのもです。

・色:フルカラー/CMYK。特色で印刷したかったのですが5色になるので不採用になりました。(最近は特色の色と同じ色(近似値)をRGBやCMYKで見つけることができますが、それが全く同じ色に見えたとしても、特色のそれは100%で印刷されたもので、RGBやCMYKのその色は網点(パーセント)の重なりで表したものです。そこには「厚み」や「色価」の違いがあり、特色の色はインパクトだけでなくコクのようなものを感じることができます。)

・加工:特殊紙を使うのでPP加工などはしません。PP加工やニス引きを行うと光沢が出て視覚的な効果もあり、汚れの防止にもなるので普及していますが、加工をすると特殊紙「つむぎ」の質感を損なうことになります。書籍はポスターなどと違って「モノ感」が重要だと思うのでこの時はPP加工を行っていません。

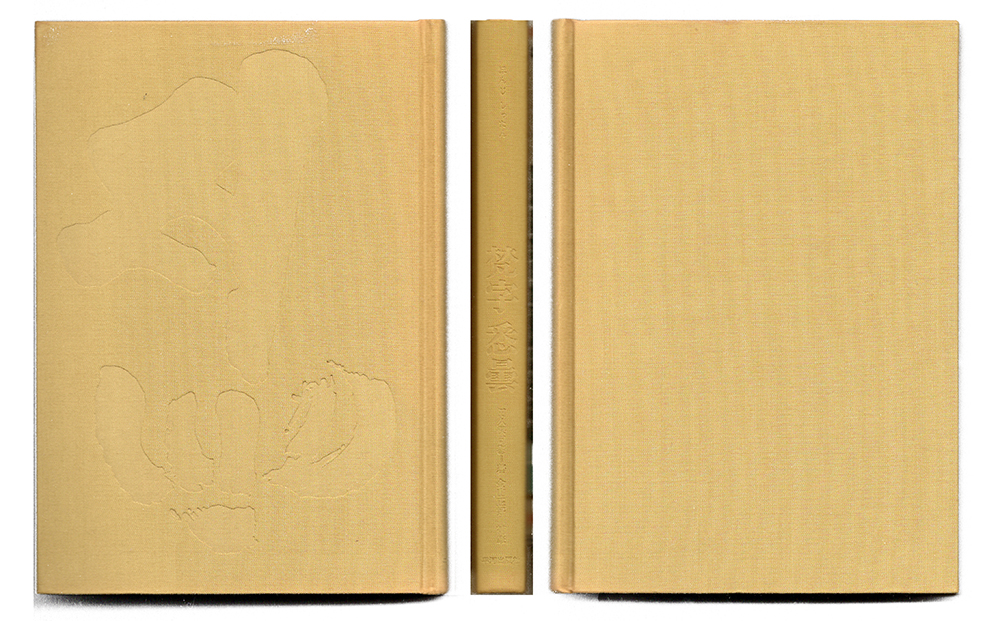

・製本:上製。丸背。角背も考えられましたが、印象が硬くなるので文芸書のような柔らかみを出すために、学術書だけれども丸背を選びました。上製本の場合の芯ボールについては、この本の場合は束(ツカ)がそれほど厚くならないので芯ボールは1.5mmくらいだったと思います。

クロスは製本技術の進歩と用紙の質の向上もあって、最近では紙クロス(特殊紙のことをそのように呼んでいた)の上製本がほとんどですが、本書の場合、研究書ということもあり、何度も読まれることを考慮して高価になりますが布クロスにしました。

・栞(しおり・スピン)。この頃になると栞は広告代わりにされていて貧相になっていました。この本は研究者の読書時の利便性を考えてスピン(しおりとして使用する平織りのひも)をつけています。

段取り 〜情報を整理する〜

「本つくりの段取り」と「進行」については前にも述べまています。こちらをご覧ください。

ブックデザイン は装幀に比べると作業量が多くなります。そんな時、つい目先の仕事を急いでしまいがちですが、思いつくままに作業を進めると後になってやるべきことを思い出して項目が増えることがあり、それは作業の混乱を招きます。そんなことが災いして装幀で力を発揮するデザイナーもブックデザインで失敗する例は沢山あります。それは、情報を整理できずにバタバタしてしまうからです。

そういうことを避けるために、打ち合わせが終わった段階で、はやる気持ちを抑えて若干の時間をとり、情報を整理する必要があります。情報の整理の仕方は以下の通りです。

・イメージから制作の仕方などを思い浮かべながら、用紙一枚にやるべき事柄のすべてをランダムに書き出してみる。ここでは事柄を拾い出すことが重要なので書き方に配慮することはありません。

・ひと通りやることなどが出尽くしたら、作業内容別に同類と思われるものを括っていきます。

・作業内容別にしたものを書き出し終えたら、それを3枚目の用紙に時系列に並べ替えます。

そこに、並んだものが段取りになります。

なお、段取りに時刻や時間を加えるとスケジュールが出来上がります。

仕事を成功させるには段取りが8割といわれています。情報を整理して正確に把握することは正しい段取りにつながり、ムダのないスケジュールを立てることになります。それは、時間的な余裕や物理的な合理性を生みだすだけでなく、心を落ち着かせることにもなり豊かな発想を生むことにもつながります。

以下は当時のことを思い出して書き出した段取りです。

・打ち合わせ→原稿を読む

(本文関係の段取り)

・原稿整理(校閲、校正などは出版社で行う。ここでは見出しの種類、画像、図版などの点数や大きさを確認する作業)

・台割作成(編集者のものとは違ってレイアウト、画像、図版などの担当者と進行チェック表も含む)

・本文組み体裁作成(本文と索引)

・各種ページレイアウト:中扉、目次、奥付、既刊本広告

・本文中の写真や図版のためのレイアウト(写真や図版、キャプションなどが入るスペースをつくる)。

・図版(梵字を凸版にするための版下)の作成

(装幀関係の段取り)

・ジャケットのラフ作成(出版社に対するラフは不要だったのが、自分のためにつくった)

・ジャケットからカバー、総扉、本文扉、目次、中見出しなどに至るまでのデザインの流れを考えて、各部位をデザインする

・口絵のデザイン

・帯のデザイン

本文関係と装幀関係の作業は印刷方式が違うので別進行で行います。※本文と装幀関係の進行表_例

原稿を読む

本のデザインは装幀もブックデザインも、通常は「本の内容と著者の思い」は原稿を読んで理解します。しかし、文芸書ならともかくこの種の専門書はそれが難しいですね。編集者に聞くのが良いのです。ところが、この時のOくんは渉外を担当するだけで、内容に詳しくありませんでした。私がしぶしぶ、「読むしかないね」といったら、Oくんはニヤリと笑っていました。

私は難しくても同じ日本語なので読めば少しは理解できるだろうと腹をくくり、原稿に目を通しました。

・古代インドにはサンスクリットを表す書体はブラーフミー文字とカローシュティー文字の2種があった。

・ブラーフミー文字は3世紀から使われ始めていたがさまざまな文字に分化していった。北部からはグプタ文字が生まれ、グプタ文字からシッダマートリカー文字(悉曇)が発展し6〜9世紀頃に使われていた。カローシュティー文字は7世紀には滅びている。

・ブラーフミー文字は「ブラフマー(ヒンドゥー教の創造神・梵天)の創造した文字であることから「梵字」といわれる。

・中国・日本では主要な仏典が8世紀から9世紀に伝えられたので,その頃に流布していたシッダマートリカー文字(悉曇)がインドを代表する文字と考えられ、サンスクリットを表す書体=梵字=悉曇と認識されるようになった。

悉曇学は、弘法大師空海が唐からわが国へ伝えて以来、遣唐使中止となったことと梵字の学習が隠密裏に伝授されていたために、他人の目に触れることなく批判を受けることもなかったことが長い間にわたって学問の停滞を招いた。

幕末以来、仏教学は独自の展開を成し遂げたが、悉曇梵字学は停止したままであった。

そうした中で、本書の著者田久保氏は宗門人の悉曇文字に対する教養を深める目的で叙述しておられた。

田久保氏はすでに『批判悉曇学』と『梵字入門』を著しておられるが、「『批判悉曇学』は迂説難解の譏(そしり)を免れず…」とし、「『梵字入門』は略にして核心を逸する感があり…」として、「…(前)著の及ばなかったところを補う梵字の実際的指南書を目標に…」本書の執筆に当たった。

以上が「梵字・悉曇」学(内容)に関することと、著者の思いです。全くその方面に疎(うと)い私でも言葉をなぞっているうちに、書籍としての姿も見えてきました。

原稿整理

編集者の原稿整理では校閲などのような内容のチェックや字句の統一などがありますが、私(デザイナー)の原稿整理は主に見出しを拾ったり、見出し間の本文の量や、写真、図版の有無とその点数を調べて整理することです。

・見出しを拾う(大見出し、中見出し、小見出しなど)

・見出し間の字数を数える

・各見出しの行どりを決める

・本文以外の入るもののチェック(この本の場合は口絵。別丁で入れる)

・挿入するもの(写真、図版など)をチェック。それらの点数の確認と挿入するスペースをつくる

※【別丁】本文(8ページ以上の折り)とは別に印刷された付属印刷物。口絵・扉・中扉・図版・折り込みなど。紙質・印刷方式が本文とは異なるものが多い。別丁はあらかじめ断裁しておき、巻頭部分の貼り込み以外は本文の裏側に貼り込む。

見出しを拾うのは重要な作業です。学者さんの論文などでは「部」「章」「節」「項」「目」のように沢山のレベルの見出しを使う人がいて、節あたりを一般の小見出し扱い(本文2行どりなど)で設定すると「項」「目」あたりの扱いに困る場合があります。読者が見出しのレベルを認識しやすくするには、行どりや見出しの大きさに適度な差をつけて設定する必要があります。そのために、どのような見出しがあるのか(レベル数)を調べます。

例えばレベル数が3と分かったら、見出しのレベルを決めます。レベルに名前をつけるなら大見出し、中見出し、小見出しとなります。次にそれぞれのレベルのボリュームを調べます。そのために、見出し間の文字数または行数を数えます(行数を数える場合は本文の基本型ができている必要があります)。小見出し間の本文のボリュームは1ページ分くらい、中見出し間は10ページ以上20ページくらい。大見出し間が50ページ以上などと分かれば、そのボリュームに応じた見出しの行どりと大きさを決めます。

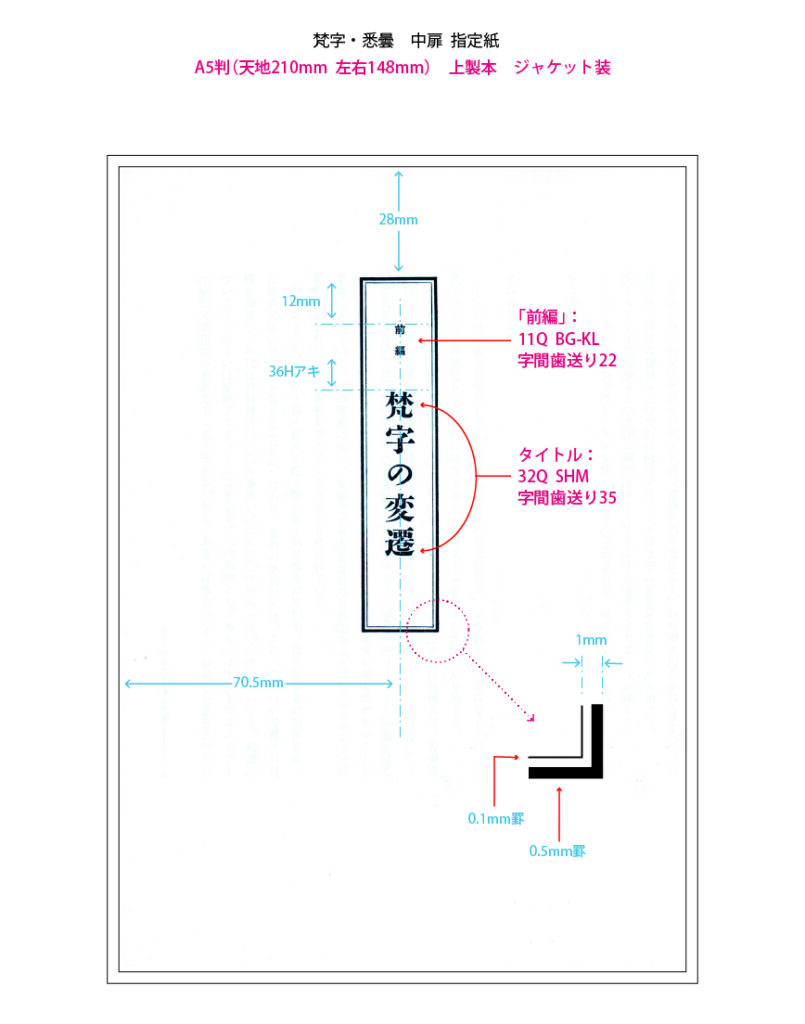

この本は「前編」「後編」と二つの編に別れているので、それを大見出しにしてそれぞれ改ページ扱いにし、奇数ページに扉を立てます。つまり、一冊の本の中で二冊の本があるような仕組みです。次に大きい見出しは30〜40ページ間隔になっているので中見出しにして改ページで扱いで本文の3行どりにして、その下のレベルの見出しを2行どりの小見出しにしました。見出しはメリハリがつくように太さと大きさに変化をつけて分かりやすくしました。

・編(大)見出し 奇数ページ始まりの改ページ(改丁にすることもある) 凸版(版下)入稿

・中見出し 改ページ 本文3行どり右肩揃え(すぐあとに小見出しが続く場合と、小見出しがない場合)

・小見出し 本文2行どり中央 本文の天揃え

以上のように決めました。

※【改丁・改ページ】改丁・改ページとは、見出しなどを新しいページから開始することで、改丁は奇数ページで開始し、改ページは奇数・偶数に関係なく、新しいページから開始することである。

なお、改丁の丁とは、本を構成する1枚1枚の紙を数える単位で、表裏の2ページ1枚を1丁という。本のページ数は、紙の表面(おもてめん)から開始するので、最初の紙の表面は必ず1ページとなり、次からの紙の表面も必ず奇数ページとなる。改丁とは新しい紙から開始することなので、新しい紙の表面は必ず奇数ページとなる。

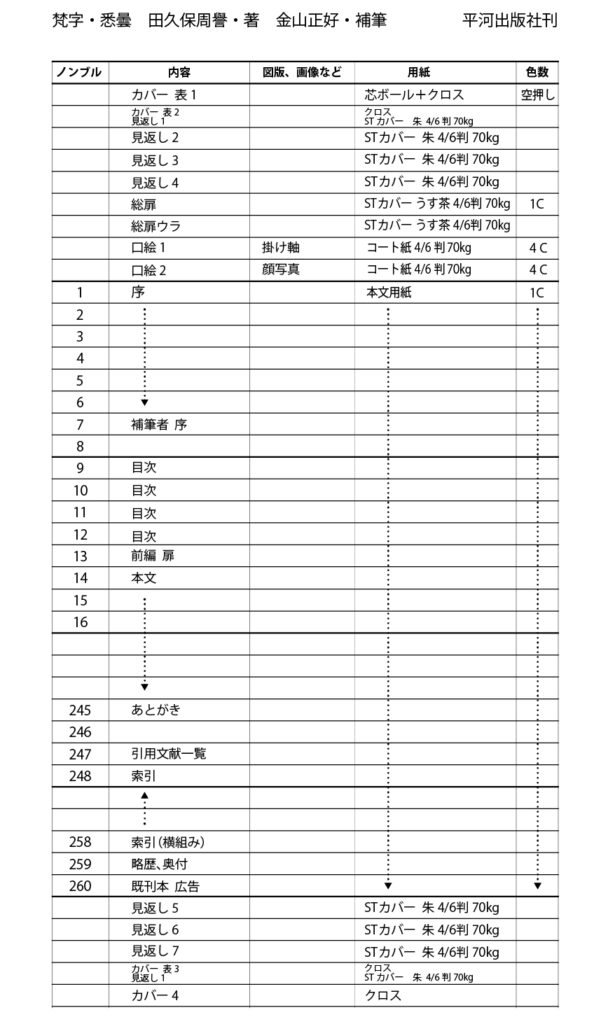

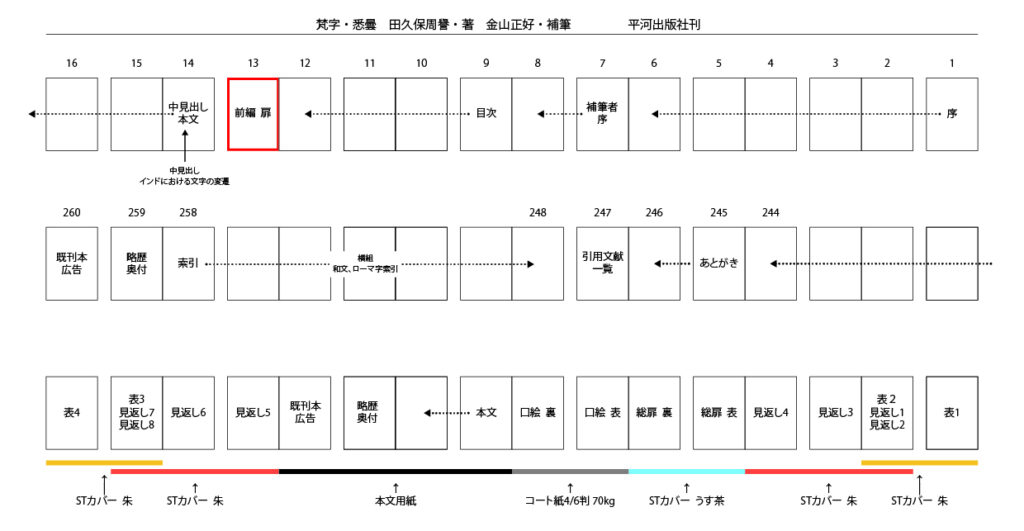

台割作成

「台割」は本つくりの設計図です。装幀だけを依頼されたときには本文はデザインしないので、編集者の出してくる台割があれば事足りますが、ブックデザインではページ数が多くても少なくても必ずつくります。2ページとか4ページくらいだと頭の中だけでつくれそうな気になりますが、編集者はもとより自分以外のスタッフや印刷所、製本所などと本つくりを共有するためには必要なものです。また自分のための情報の整理にも役に立ちます。今までいろんな人と本をつくってきましたが、台割の形式は人それぞれで、本の内容によっても違っていました。また、大体の構想しかない場合は本をつくりながら台割を完成させていく場合もありました。

編集者や印刷屋さんが出してくる「台割」は表形式のものが多く、内容は以下のようなものでした。

・通し番号

・ページ数(ノンブル) 口絵などもページ数に入れる場合があるので「通し番号」と「ノンブル」は違う場合がある。この本では本文用紙の始まりから数えている。

・ページの内容

・用紙

・印刷の色(フルカラー/CMYK)

・オプション加工(扉や片袖折りの位置など)

会社にひな形(テンプレ)があったのでしょうね。ほとんどが上のような内容でした。しかし、本は著者の数ほど違った内容と顔を持っています。テンプレがあればテンプレを上手に利用してそのときの本に合った台割をつくるといいでしょう。

本つくりの作業は「内容や文章の構成を知ること」から始まり、その認識作業の最初の表現が台割になります。ここでオリジナリティの片鱗でも表して本に見合った台割をつくります。

上でも述べましたが、この本の時にはこのような台割は存在しませんでした。きちんとした編集者であればこれくらいの台割りはつくっていると思います。是非、入手しましょう。

ここでは表形式に準じた内容でサムネイル形式にしてありますが、実際はこれに担当者名を書き込んだり、

進行チェックマークを書き入れたりします。

認識作業がここまでくるとおおよその姿(イメージ)が見えてきます。それをデータにして本文の組体裁を作成します。

『梵字・悉曇』の場合は、本文に「序」と「補筆者序」と「本文」があり、末尾に「和文索引」と「ローマ字索引」があります。いつもなら「序」や「補筆序」はゆったり組んで本文とは差別化を図りますが、ここでテーマにした「シンプル」を考えると、本文基本型を多くはしたくありません。「序」と「補筆者序」と「本文」を一つにしました。「和文索引」と「ローマ字索引」で一つ。計二つの基本形をつくりました。

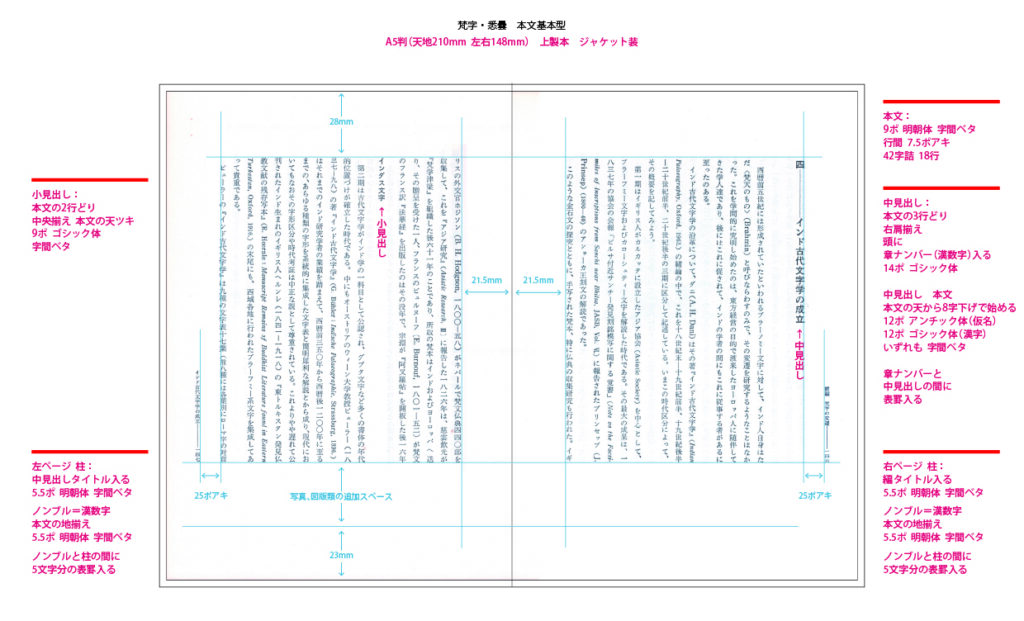

本文組体裁(本文と索引の基本型)

ここでは実際の本があるので、その本文を使用して指定紙をつくってありますが、

実際には本はできていないのでダミーを作成して指定をします。

当時はPCはないので、似たような本文組をコピーして指定紙にしていました。

指定紙には文字の指定、位置指定、製版指定などをマーカーの色を変えて行なっています。

ここでは網掛けや色指定がないので製版指定はありません。

本書のような研究書では本文の周辺に書き込むことが多いと聞きましたので周囲に広めの余白をとってあります。

和文とアルファベットの2種類があります。索引は横組みなので本来は後ろからノンブルを設定するところですが、

この本の場合は索引のページ数が少なかったこともあり省いてあります。

本文関係 各種ページレイアウト:中扉、目次、奥付、既刊本広告

本文基本型を印刷所に入稿すると初稿が出てくるまで1〜2週間あります。実際の仕事ではこの段階で「装幀」のラフ制作などオフセット部分のデザインを行いますが、ここでは説明を混乱させないために本文基本型から引き続き、本文(用紙)関係のデザインを記します。

専門書・学術書などでは誌面を埋め尽くした目次が多く内容把握が困難になっています。

ページ数は増えることになりますが、分かりやすくするために改行をつかってシンプルにしてあります。

囲み罫とタイトルは写植で組み打ちしてあります。

この指定紙は写植屋さんに入稿してできてきたもの(写植)に挿入ページや位置指定を加えて印刷所に入稿します。

または版下台紙に貼って入稿します。

※組み打ちとは図形や飾り罫などと一緒に印字すること。また、文字同士でも、例えばトーナメント表などは線を引いた台紙にバラ打ちした写植を切り貼りしてつくりますが、線と文字を一枚の印画紙に組み合わせて印字することなどをいいます。

バラ打ちとは単語やフレーズ毎に印画紙に印字することです。またはレイアウトで分割されたブロック毎に印字することです。

中扉はジャケットから総扉(飾扉)までの装幀の流れを本文へとイメージをつなぐために重要な役割を果たします。装幀で使った材料などを共有してイメージの流れをつくりました。

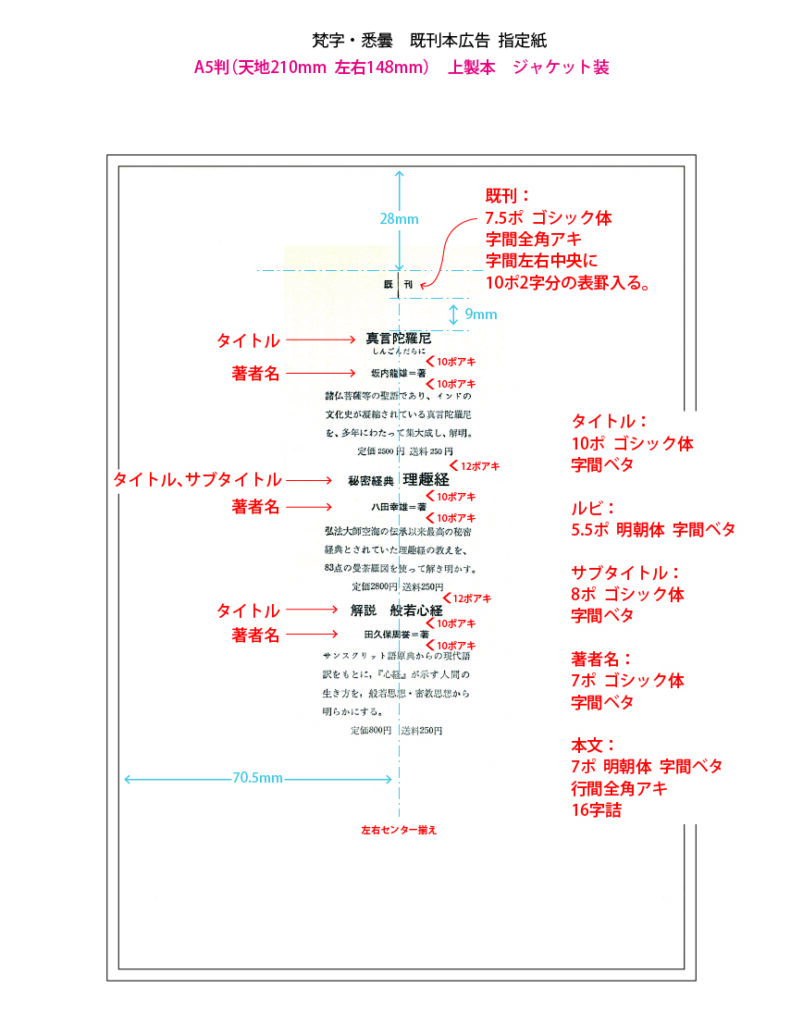

巻末の自社広告は一般に編集部か制作部で、その会社の出版物全般に合うようにつくられています。特定の書籍のイメージに合うようにはつくられていません。せいぜい、リサイズするくらいのことで使用しています。そのためにせっかくのブックデザイン(一冊としての統一感)を損なう結果になっているのを見かけます。

また、広告といえばやたらとタイトルを大きくしたり太くしたりする傾向にあります。そのことが書籍全体の雰囲気を壊すことになります。かといって、馴染ませてしまうと広告の役割を果たすことができなくなります。この書籍の巻末の広告はそのあたりを考慮してつくってみました。

文字は大きくしたら目立つと思っている人は少なくありません。しかし、視覚効果から考えると、広い紙面にぽつんとおいてあった方が目立つこともあります。そして、それは印象深く記憶に残ります。

ちなみに、この体裁は後に平河出版社のサンヤツ広告の基本型になって使用されました。

※【サンヤツ】朝刊1面の下にある本の広告欄は「サンヤツ」と呼ばれています。縦が旧記事3段分あって横に8分割されているのがその名の由来で、この形式は朝日新聞社が1949年より始め定着しました。(雑誌の広告の場合は6分割なので「サンムツ」という。)この1面下には出版物の広告しか載りません。「サンヤツ」は絵や写真は使えず、文字のみ。出版社の宣伝担当からは「制約の中で、どうやって目立たせるか、腕の見せどころです」という声もあります。[参考]好書好日

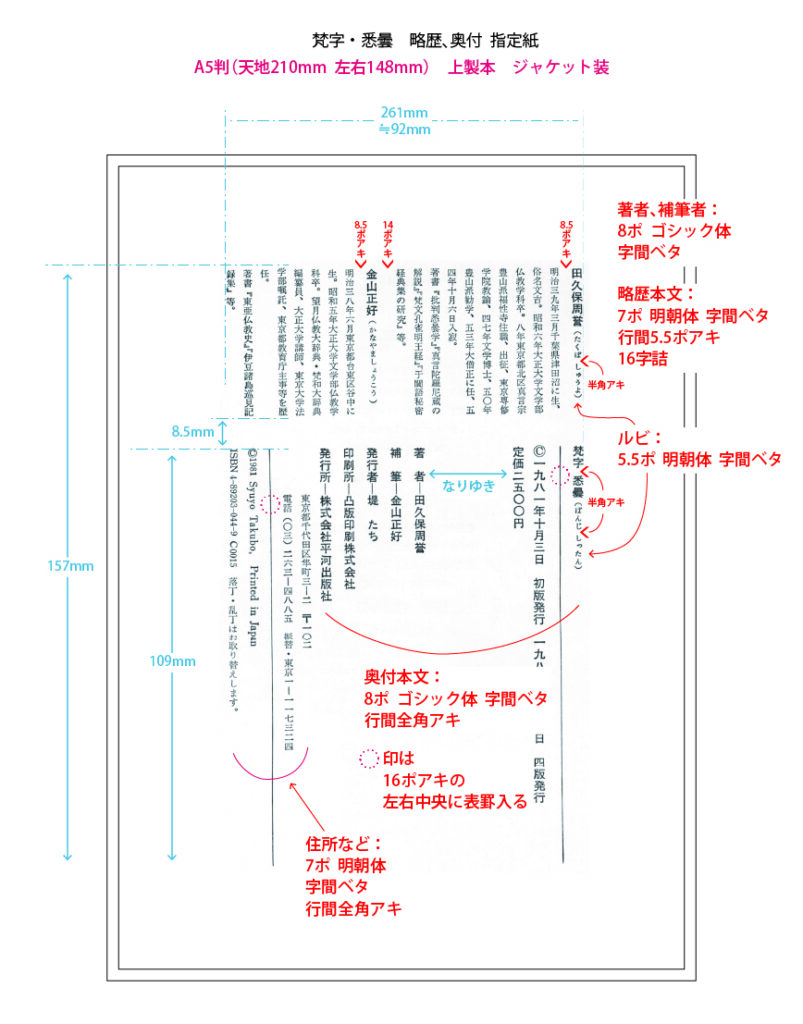

この出版社には私がつくった「奥付」の形があります。通常は「奥付」と「著者略歴」はページを分けて挿入しますが、この本の場合はページどりの関係で1ページに収めました。

奥付は縦組みにして、改行なしの天揃えです。書名側と住所側に表罫を配してアクセントにしています。

昔行われていた「貼り奥付」のイメージを踏襲したと思われる囲みは、硬さが気になるので避けました。

梵字や写真が凸版として多数入りました。その上、いろいろなケースがあり、統一はむずかしいので、キャプションの書体、大きさ、入れ方などに規則を設けて、イレギュラーなものはイメージを大きく外れないようにまとめています。

いわゆる「適当(いい加減という意味ではありません)」にまとめてあります。

記憶に残っていません。おそらく、本文、梵字(凸版)、読み方などがセットになっているので、最少限度の規則をつくって、梵字(凸版)部は視覚的に同じ大きさになるように紙焼き(プリント)をして版下をつくったのだと思います。

当時の紙焼きは大変でした。デザインスコープという機械を使うのですが、畳半分くらいのカメラです。通常は写真の「アタリ」をとるためのに使いますが、オプションで紙焼きもできます。その場合は暗幕を閉ざして強いライトを当てて現像するので、この書籍のように画像のカット数が多い時は特に夏、冬だと気温が安定しないので大変です。スタッフは汗にまみれで頑張りました。※【アタリ】現在のネットには、アタリ画像とは、DTPで紙面をレイアウトする際に、画像を配置するエリアに一時的に挿入する画像のこととありますが、当時は与えられた写真をレイアウト用紙上に拡大縮小して、実際の写真の配置の仕方を線画で示すもので、通常は写真を壁に投影したり、デザインスコープというトレース機器を使って画像をトレースしていました。[参考]お仕事のこと ④トレスコープ・紙焼き

装幀関係

本文(用紙)関係は活版印刷ですが、装幀関係はオフセットで印刷なので別進行になります。(印刷方式の違いに関係なく、本文と装幀関係の印刷は通常は現場が違うために進行は別に行われます。この本の場合はたまたま本文が活版印刷で装幀関係がオフセット印刷でした。)

組み体裁を入稿した段階で印刷所から初稿が出るまでの間にジャケットを中心としたイメージやアイディアを考えます。

出版社の場合は広告のクライアントと違って、現場を共有する仲間ともいえます。その分、難しいこともありますが、プレゼンテーションという堅苦しい見本出しはほとんどありません。たまに、予算規模の大きな企画の場合、編集部が経営陣にプレゼンするということがあり、その場合は、広告関係と同じようにプレゼンテーションのためのツールを作成します。

この時は著者や編集部内で確認するためだけのラフスケッチでした。当時のラフスケッチは、スケッチといっても、すでにコピー機を利用したものでした。しかし、白黒でした。

ラフスケッチが採用されたら、カバー、総扉、この本の場合は口絵、帯などの装幀関係のデザインを行います。装幀関係の作業は版下までデザインスタッフ1が行っています。ディレクターの指示を受け取ったスタッフはまず写植の指定を行って業者に渡します。ようやくファックスが使われ始めた頃で、A4の用紙1枚のファックスで3分くらいかかっていました。次に、写植が届くまでの間に版下用の台紙を作成したり、必要な図柄などの紙焼きを準備します。

表1には著者の手になる蓮台に載る梵字を配しました。元は著者によって書かれた掛け軸で、梵文般若心経のシンボルでした。すこし表紙用にバランスを変えています。梵字は観世音菩薩を表すもので、蓮台は仏教の慶事に使用される5色の幕をイメージした配色にしました。ちなみに5色の配色はいろいろあり、定まった組み合わせはありません。

真言宗などでは五智如来の色ともいわれ、5つの智慧を表す色として知られています。

表4には掛け軸の梵文般若心経に5色を着色してを使いました。両ソデの画像は出版社から提供された関係写真です。タイトルは秀英体+かな民。配置を工夫しました。

上製本なので芯ボールを使用します。この本の場合は1.5〜2mmくらいのものでした。布クロスを使用して背と表1だけに空押ししました。表1には表紙全体に空押ししています。空押しのための金版は面積の広さで価格が決まっているのでが広いと代金が高くため、全面空押しはあまり行いません。

-1024x240.jpg)

右から見返し4(遊び紙)、総扉、総扉ウラ、口絵、口絵ウラ、本文(序)。

【総扉】別丁(通常、ペラという)。1枚をノド側で貼り付けたもの。装幀の流れをスムースにするために、用紙は対向ページである見返しと同じSTカバーを使用。裏面が口絵と隣り合わせになるので色合いを合うようなSTカバーを使い、表面は見返し4と同一色になるように朱色で印刷して装幀の流れをつくっています。

【見返し】見返しは製本上、本文と表紙をつなぐ役目をしています。見返し1が表紙の芯ボール全面に貼られていて、見返し4のノド側が口絵の用紙のノド側8mmほど糊付けされています。

ちなみに、見返しは本文用紙の見開きにした大きさになっていて、芯ボール(表紙ウラ)に貼り付けた側を便宜上、見返し1とし、見返し2、見返し3と開いて見返し4と呼んでいます。また、本文の最後のページと芯ボールも見返しでつながれています。本文の末尾(貼り付けられた)側を見返し5とし見返し6、見返し7、見返し8と呼んでいます。見返し5のノド側が本文用紙に、見返し8は芯ボールに貼られています。

【口絵】別丁(ペラ)。コート紙。表裏共に4色分解。背景色はカバーの色を反映したベージュ色。中央に著者の手による梵文般若心経の掛け軸の写真を配置し、裏は白地に著者のポートレートを配しました。

発行時には帯がありましたが散逸しています。「小染め(ベージュ)」色の紙に文字は秀英体+かな民の組み合わせで朱色でした。裏面は中ゴシック体。

発行日:1981/10/03初版発行 1984/07/10 4版発行

著者:田久保周譽 補筆:金山正好

発行者:堤 たち 印刷所:凸版印刷株式会社

…

ブックデザイン :AD 島津義晴 D 大久保友博+OUT

後記:ブックデザインはジグソーパズルのような面白さがある。しかし、正解がないためにパズルのようにひたすら組み合わせだけを考えて作業を続けていては完成しない。そのために、迷い道に紛れ込むことが多く、受け身でつくっていると心が不安定になる。また、ジグソーパズルは1ピースでも欠けると仕上がりが不完全なものになるが、ブックデザインは無くなったピースをアイディアで補うことができる。それが面白みでもあるのだが、これを避けたり嫌ったりする者も多い。それだけに出来上がった時は本つくりの醍醐味が味わえる。

美術学校でPC導入の仕方を研究(カリキュラム開発)する仕事に携わったことがあり、その際、PCの授業は正規(?)のデザインの授業の脇にあればいいと報告書に書いたが、学校側には十分に納得してもらえなかった。彼らは見知らぬ道具に過剰な期待を抱いたのかもしれない。それから30数年が経ち、PCが筆記用具然として日常にある。彼らはその時抱いたものが幻想であったことに気づいたであろうか。

PCの時代になってネット上はマニュアルが乱舞している。私もそれらを参考にさせてもらって重宝している。しかし、デザインの答えはPCの中には無い。そこにあるのはデザインを具現化するための技術であり、ヒントである。ブックデザインは一面情報の整理である。整理できたらイメージを重ねる。そんな中で出てくる問題にはPCのテンプレもマニュアルも解決してはくれない。ひたすらアイディアを考えることでしか解決できないのである。そのことが会得できた時、デジタルは素晴らしい結果を約束してくれるはずだ。そして、答えのない自分だけのジクソーパズルを完成させることができる。