デジタル(液晶)映像に奥行きがないわけ

我が家に液晶(デジタル)TVがきたのは十数年前のことでした。期待と好奇心で少なからず興奮していました。ところが、業者さんのセッティング中に垣間見たその映像はまるでスーパーのチラシのような「おぞましい」ものでした。期待が大きかった分、ストレスを溜め込んでしまいました。

デジタル(液晶)TVの長所のひとつは画面が「クリアー」であることです。一方で「クリアー」は不自然さをもたらすこともあります。

バラエティ番組などで司会者の後ろのひな壇にタレントが何列かに居並んでいる時、カメラでできるだけ全体にピントを合わせようとすると、デジタルカメラの映像では画面には奥行きがなくなり、不自然に見えます。

原因のひとつに被写界深度(ひしゃかいしんど)があります。被写界深度はカメラのレンズの性質のひとつで、撮影のテクニックとしていろんな場面に活かされています。被写体(写そうとしているもの)が前後になっている時は被写界深度を深くします(絞りを絞る)。すると、前後した被写体の全体にピントが合います。被写界深度をより深くすればさらに後ろのものまでピントが合うようになります。そのために、スタジオでは光を強くします。強くすることで絞りを絞ることができ、被写界深度は深くなり、より後ろまでピントが合うようになります。

従って、全体にピントを合わせたい番組では被写界深度を深くして撮影します。そして、この時現れるクリアーさが不自然さを招くことになっています。デジタルカメラはフィルムカメラに比べて被写界深度がより深くなるようにできているので、その現象が顕著です。

そして、そこにデジタルフォントで「増量」とか「割引」などテロップが大きく映し出されると、全てが二次元の同一平面上に貼り付いたように見えるのです。これが、私がおぞましく見た映像の正体でした。

※【被写界深度】被写界深度とは、ピントを合わせた部分の前後のピントが合っているように見える範囲のこと。 被写界深度は絞り値(F値)、レンズの焦点距離、撮影距離(被写体とカメラの間の距離)で決まる。 レンズの絞り値が小さくなるほど、被写界深度は浅くなり、大きくなるほど被写界深度は深くなる。写そうとする物が前後して二つある時、前にある物にピントを合わせると後ろのものはボケる。絞りを絞る(絞り値が大きくなる)ほど、後ろの物のボケ具合は小さくなり、絞りを開くとボケ具合は大きくなる。広角レンズは被写界深度は深く、望遠レンズは浅くなります。

その後のことですが、TVのCMなどで「最高50ポイント贈呈!」「先着50名さま限定」などのような大きく表示される煽りのキャッチ(フォント)をみるたびに違和感を持つようになりました。メッセージは伝わるのですが、何かが違うと感じるようになりました。以来、私は液晶に現れるそのような映像を見るたびに「文字」とは何かと問い続けています。

文字(活字)の進化がその命を奪う

私が「文字」と言っているものは何か、どんなものなのかと、そんな疑問を抱きながらブログを書き始めたのですが、筆が進まなくなってしまいました。言い訳が許されるなら、私には、自分は「書き手(作り手)」であり「研究者」や「学者」のように「見て分析する立場」ではないというワガママな理屈があり、これまでつくることだけに埋没してきていて考えることを怠けていたからです。それが、ブログを書くようになった今、困った状況を引き起こしています。

そんな私でしたが知っておきたいことは沢山あります。気になった書籍は買っておきました。しかし積んだままにしていました。今回、行き詰まりを打開するためにそんな書籍の中から何冊かを読んでみることにしました。

ちなみに、ここで言う「文字」とは明治期に導入された近代的活版印刷において発明、開発された「金属活字」とその周辺のもののことです。

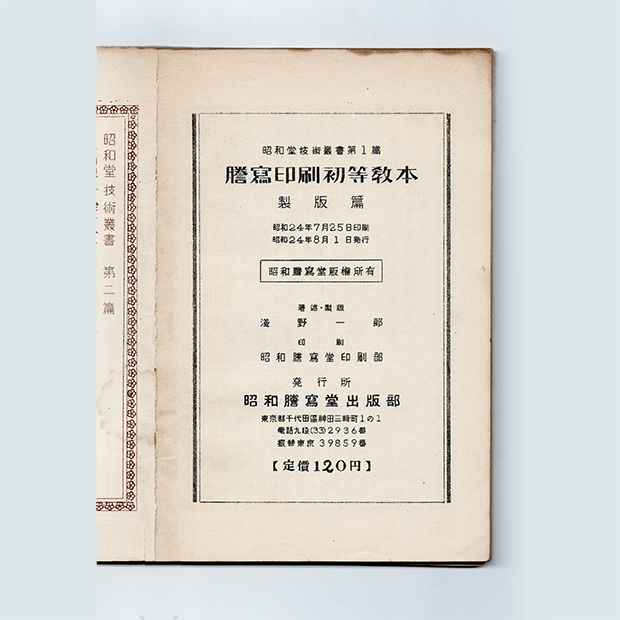

矢作勝美著『明朝活字』(平凡社)、田村紀雄、志村章子編著『ガリ版文化史』(新宿書房)、浅野一郎著『謄写印刷初等教本 製版編』(株式会社 昭和謄写堂)。

この3冊は読むべき本として常に見えるところに置いていました。そして、今、私が知りたい「文字とは何か」という問いかけの回答がそこに潜んでいるのではないかと想像しました。ブログを書く手を止めて一気に読み上げました。一気といってもひと月くらいはかかっています。

これらの書籍を読んだことで、それまで点と点であった記憶(知識)がひとつの繋がりを持った認識になりました。

明治初期に本木昌造氏によって金属活字による印刷システムの開発が始められ、平野富二氏によって今に繋がる活字文化の礎が築かれました。代表的な活字の書体である「築地体」は、平野冨二氏によって東京に設立された東京築地活版製造所で手がけられ、揺籃期を経て第一次、第2次、第3次、第4次と改刻を重ねて、最高の活字書体として完成します。しかし、皮肉なことにそれは文字(当時は筆や木版の文字)を図形化することの始まりでもありました。

筆文字に含まれる情報は記号的な意味にとどまらずに書く人の情念さえも表しています。短い文章であればまだ良いのですが、多くの情報を伝えようする時、個々の文字に宿る情念は邪魔になります。多様な表現・記録・伝達の手段としての活字にするには文字を単純な記号化する必要があったのです。それが「図形化」に他なりません。活字とはそういう二律相反した価値を含んで発展して来ました。

太政官は維新後、朝令暮改であったお布令(おふれ・通達ごと)をそれまでの高札場で知らせるのではなく印刷物で行おうとしました。しかし、当時の国民のほとんどが字を書くことはできず、読めませんでした。

明治5年から初等教育が始まります。幸い、日本では藩校や寺子屋が普及しており、急速に識字率はあがりました。

太政官の通達ごとの速やかな伝達と国民の教育の広がりという追い風に乗って活字の需要は高まり、さらには太政官の政策も絡んで各地で新聞が発行されるに及び、近代活版印刷の地歩は固められました。

以後、文字(活字)は表現・記録・伝達の手段として認識されて発展し、写植の時代を経てフォントとして現在に至っています。そして、今、文字は自らが持つその形以前に「デジタル」という技術によって図形化されてしまったのです。従って、小さなフォントの時にはさほど違和感がないものの、拡大されて、しかも液晶という媒体で表された時、私にはフォントは文字ではなく図形に見えてしまっているようです。ただし、紙にプリントされた文字においてはその難をかろうじて免れていると思います。それは印刷という技術とインキ、紙という「物」が介在しているからだと推測しています。

出会いは元旦 ~ガリ版(謄写版)文字~

私にとって文字は道標であり、力です。記憶に残る大きな出会いが三度ありました。

最初の文字との出会いは私が小学4年生。5年生になろうとする年の正月の出来事でした。当時の元旦の朝は特別で、我が家では儀式めいたことが行われていました。朝食はいつもの茶の間ではなく応接間でいただきました。おせちや雑煮などが食卓に並び、銘々が新年を祝う言葉を終えるとお年玉や、届いた年賀状が配られます。私のものは10枚程度でしたが父へきた年賀状は20cmほどに積みあげられていました。父が手にとって読むと、それは脇に一枚一枚重ねられて山になっていきます。そして、その時、私は見たのです。

当時の年賀状は手書きが一般的で、印刷したものは特別な人か法人からのものに限られていました。だから、印刷してある年賀状は目立ちます。しかし、お決まりの文と見慣れた活字の活版印刷のものは、差出人の威厳と自己満足を伝えるのみの退屈なものでした。そんな中で、その一枚は輝いていました。それは謄写版印刷の多色刷りの年賀状だったのです。

Hさんからの年賀状でした。Hさんは義兄の弟(私よりも10歳くらい年長)です。鹿児島から、就職のために東京へ出向く折に私の家に立ち寄ってくれました。その日から我が家とHさんとのお付き合いが始まりました。ずっと後に知ったのですがHさんの上京はデザイナーになるためだったのだそうです。

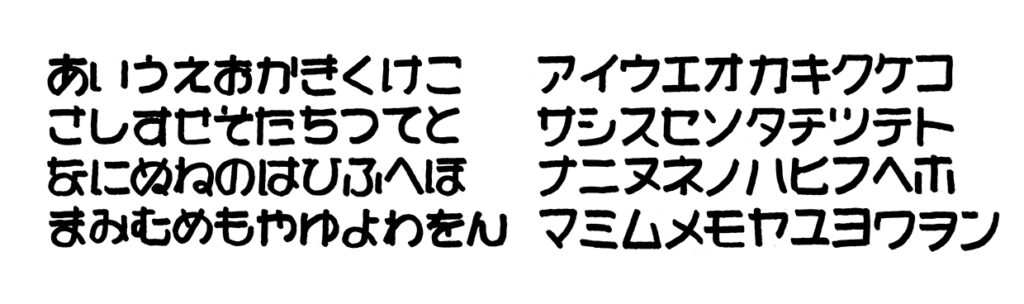

当時の私は謄写版による印刷物を目にしたことはあってもそれが「謄写版印刷」によるものだという認識もなく、言葉さえも知りませんでした。なのにその日以来、「年賀状の文字(謄写版文字・沿溝ゴシック)」に対する私の片思いが始まったのです。

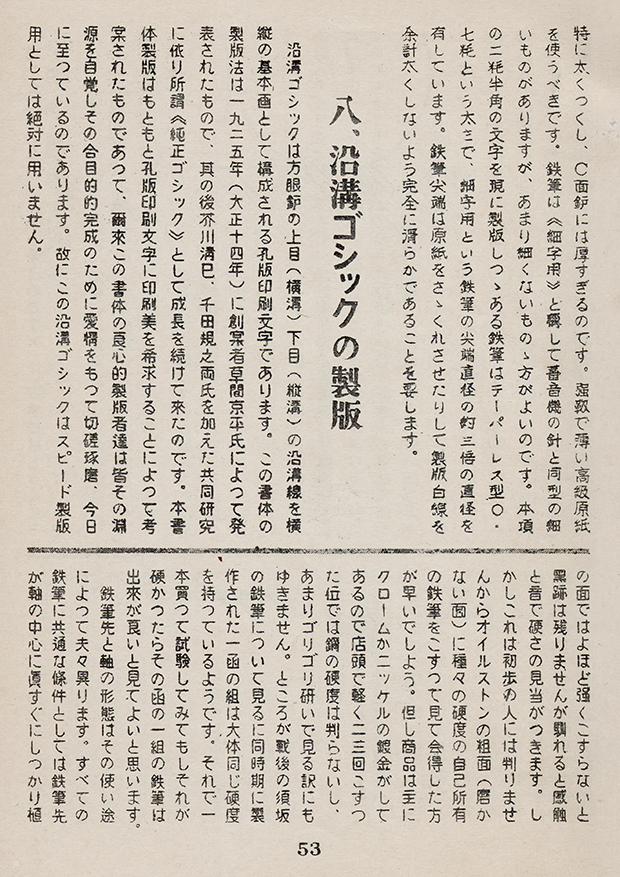

※【沿溝ゴシック・えんこうごしっく】沿溝ゴシックは方眼鈩(ほうがんやすり)の上目(うわめ・横溝)下目(しため・縦溝)の沿溝線を横縦の基本画として構成される孔版(謄写版)印刷文字であります。この製版法(書き方のこと)は1925年(大正14年)に創案者草間京平氏によって発表されたもので、其の後芥川清巳、千田規之両氏を加えた共同研究に依り所謂《純正ゴシック》として成長を続けて来たのです。 ー浅野一郎著『騰寫印刷初等教本』(つまり、鉄筆を使ってやすりの縦目と横目に沿って書く四角い文字のことですー筆者ー)

謄写版文字をペンで書く ~ひたすら真似る~

謄写版文字に魅入られた私は、どうしてもその文字が書けるようになりたくて真似を始めました。当時、私の身の周りにある筆記用具の内、硬筆にあたるものは鉛筆、つけペン、万年筆くらいのものです。その文字はつけペンで書かれていると思いました。父のつけペンを借りて書いてみました。しかし横線、縦線がぶれてしまいます。見本にしている年賀状の文字は天地、左右が3mmくらいの小さなものです。その中に画数の多い漢字をペンで書くと潰れてしまいました。私の知らないところに細く、真っすぐに書く道具があるのだろうと思いました。しかしその道具や方法を知る術もなく、かといって諦められもせずに、仕方なくつけペンを使い少し大きめの文字を書いて「形」を学んでいました。

それともうひとつ重要なことに気づいていませんでした。一般に、鉛筆や万年筆で手紙などを書く時の描写で「さらさらと書く」などと言います。そこには程よい速さで書くペン先がイメージされます。そんな書き方が普通になっている私が、謄写版版文字は想像もできないほどの時間をかけて書くものだと分かるのには少しの時間が必要でした。間もなく、そのことを知った私は1分〜2分かけて書くようになっていました。

学ぶにも問題がありました。見本となる文字が年賀状一枚に書かれている文字だけなのです。ひらがなの五十音の一部と漢字が少しだけです。想像で書くしかありませんでした。

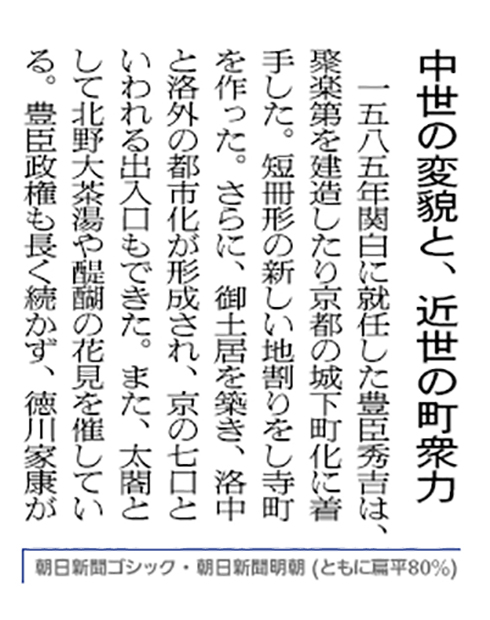

少し経ってからその文字が新聞の活字(朝日新聞明朝体)に似ていることを発見しました。新聞活字は平体ですが、書籍の一般活字に比べると新聞活字も謄写版文字(沿溝ゴシック)も「ふところ」が広くしてあったからです。それは年賀状の文字とは違うけれど、兄弟のような似通った形だと気づいたのです。その発見は独学している私には明るい出来事でした。

当時、私の住む筑豊地方は炭鉱の閉山が相次ぎ、炭鉱の売店(スーパーのような店舗)で宣伝用の写真を撮っていた義兄(Hさんの実兄)も就職のために上京していました。現在のように新幹線を使って6時間、飛行機で1時間半で行ける時代ではありません。急行を使って22時間余り、特急でも16時間はかかりました。

そんな時代のことです。電話もない我が家では上京した義兄や姉とは頻繁に手紙やハガキをやり取りして消息を伝え合っていました。そして、その返信の内の大半を私が代筆していたのです。私が任されたのは主に礼状でハガキに書きました。内容も簡単なものでした。

この頃、JTBは「交通公社」と言っていて、田舎町では文化の集まる場であった。そこで見た1964年の東京オリンピックのポスターが、ガリ版文字に代わって高校時代以降の私を導く光となった。

それは、宛名も含めて100文字にも満たない文字数でしたが、1日や2日では書きあがらず、母から何度も催促されました。私はハガキの裏面に鉛筆で原稿用紙風に線を引き、今でいうレイアウトまでしていたので時間はたっぷりかかりました。宛名書きも同様に行いました。綺麗に書けない時は最初からやり直します。満足がいくまで何枚も書きました。

そんな出来上がりを見た近所のおばさんからの代筆依頼も増えていきました。当時(1950年前後)は字を書けないおじさん、おばさんは少なくありませんでした。また、字が書けても「下手だから」と言って頼みに来るお姉さんもいて、いい練習になりました。

「まるで印刷したみたい」というのが褒め言葉でした。しかし、今、それが活版印刷だったならおじさんやおばさんはあのような笑顔で褒めてくれただろうかと思います。印刷のような字が「手書き」だったから喜びも大きかったのではないかと、そこに手書きであったための文字の力を思います。

書体が完成した中学生時代

2年ほどが過ぎ、謄写版文字(沿溝ゴシック)への強い思いが叶う日がきました。それは中学の入学式のことでした。体育館に集められた新1年生に「学校生活の手引き」と書かれたプリントが配られました。私はそれを手にした時、身体中が熱くなりました。私は数枚のプリントされた用紙に見入っていました。それまで年賀状と暑中見舞いに書かれたわずかな文字しか知らなかった謄写版文字がびっしりと紙面を埋めていたのです。中には絵もあり、見出し文字もありました。遠くで先生の喋る声がし、遠のいていきました。長いオリエンテーションの時間があっという間に過ぎていました。

どちらにしても「ガリ版印刷」の個性が際立っていて、活版印刷に比べると文字の完成度は遠く活字に及ばないけれど、文字としての魅力はまさるとも劣らない。

「学校生活の手引き」を得たことで見本になる謄写版文字が一気に増え、私は、前にも増して謄写版文字を書くのが楽しくなりました。

その夏、ホームルームで日記を書く宿題が出ました。嫌なこと(宿題)などは楽しいことと置き換えると続けられます。私はこの宿題で謄写版文字の練習をすることにしました。多くを書くと疲れて続きそうにありません。B5のノートを日記帳にして、1日に半ページを書くことにしました。思いつくままに書いていると紙面が文字で溢れてしまいます。下書きをして量を決めました。そして、謄写版文字で清書しました。それを40日間欠かさずに続けました。楽しく書く文字の練習が宿題を完全なものにしてくれました。

2学期が始まると家庭訪問がありました。担任の先生は、生徒のほとんどが面倒で書きたがらない日記を40日間書き続けたということや、「きちっとした字」で書かれていたことをほめてくれたそうです。母はそのことを私に素っ気なく言ったのでどの程度喜んでいたかどうかはわかりません。褒められた本人も、「きちっとした字」で書くことはすでに普通になっていたことなので、しかも好きなことをやっていただけということもありとりたてて喜ぶようなことではありませんでした。しかし、このことがきっかけで私の知らないところで様々な波紋が起きていたであろうことが後になって分かりました。

この後、担任の先生から謄写版印刷の「ガリ切り(文字を書く)」の簡易マニュアルをもらいました。そして、先生の後押しは続きました。好きな美術部にも写真部にも入らずにブラブラしていた私を、先生は自分が顧問をしている「営繕部」に入れました。当時、営繕部は落ちこぼれの吹き溜まりと言われていたようです。母も「修繕屋」と言ってがっかりした風でした。4〜5人の明らかに不良らしき部員たちも私が入部したことを場違いで不可解に思っていたようです。

その謎はすぐに解けました。最初だけはみんなと一緒に学校の繕い物(大工仕事など)をしていましたが、ある日から、顧問は私一人を残らせてペンキの塗り方を教えてくれました。それが二、三日続くと、今度は工作部が部活で作った投票箱の仕上げの色ぬりを教えてくれて、任せてくれました。それが終わる頃には、美術の先生が個人的に平筆を使った看板文字の書き方を教えにきてくれました。投票箱に「みんなの声」と書いたのです。のべひと月くらいかかったでしょうか、40個ほどある投票箱の仕上げを終えていました。そして、営繕部は退部しました。担任(顧問)は私の字を活かすために営繕部へ入れて、全校に設置する投票箱の仕上げをさせてくれたのでした。

2年になると担任は代わったのだけれど、担任や他の先生たちから「文字書き」を依頼されるの事が増えていき、職員室などの公共の場に貼り出す時限表や組織図などを書く仕事が回ってきました。極太サイズのマジックインキのカット面をを使い、縦を太く、横を細くしてゴシック体を書く技術を学びました。

この頃の書き文字の思い出は運動会の入場門になる横断幕を描いたことです。ひと文字の大きさが模造紙の一枚分もあるもので、1964年の東京オリンピックが近いので五色の色で描きました。

文字書きが面白くなると授業での漢字の憶えが早くなり、この頃から点数が急激にあがっていき、それにつられるようにして他教科の成績も良くなっていきました。

そして、3年生になると、入学した時に出会った「学校生活の手引き」を書いた先生が担任になりました。その頃はすでに私の謄写版印刷用の書体は出来上がっていましたが、それは万年筆や鉛筆で書いたもので実際に鉄筆やヤスリ版で書いて印刷したものではありません。謄写版印刷の知識も一本の線で繋がっていません。それまで営繕部を辞めて以来部活は避けていたのですが、この時ばかりは先生にねだって「謄写版印刷クラブ」をつくってもらいました。

きっと1、2年生時を通じてひたすら文字を書いていたことが、職員室でも話題になっていたのだろうと思います。クラブはすぐに作ってもらえました。

少しして、それを聞きつけた先生から「テスト用紙(正規の授業外のテスト)」のガリ切り(謄写版印刷の製版)を頼まれました。おかげで、私だけガリ切りの前に試験がありました。美術の先生(担任)からは、授業中の板書の代筆をさせられたりで、すでに3年生の間では「ガリ(謄写)版印刷ができる生徒」として有名になっていました。

有名になると仕事が増えるのは大人の世界だけのことではありません。学級委員長や生徒会の仕事、書き文字の仕事などが増えて忙しくなり、中学3年生は長かったようであっという間に終えていました。

私の中学時代は謄写版文字とともに過ごした時間でした。

実は、この稿を書くにあたって私は謄写版印刷についてはほとんど知らないことに気づきました。私は「印刷」よりも、そこで使用されている「字」に魅かれ、書けるようになることに埋没していただけなのです。文書を書いて印刷することはやっていましたが、多色刷りや絵を描くことはやっていません。上述しましたが、積んでおいた謄写版印刷に関係する本を読んでみました。

一冊は文化論でもう一冊はマニュアルです。ここで詳しい話は省きますがひとつ面白いことを発見しました。

それはどちらも冒頭に近いところに書かれた「謄写版印刷とは何か」というような命題に答えようとしたものです。

『ガリ版文化史』では、「【ガリ版】とは(ガリは鉄筆で原紙を切る音から)謄写版の俗称 ー広辞苑」としながら、

「ガリ版(謄写版あるいは謄写版印刷のこと)という呼び方の命名者は定かでない。(略)行政当局や学界、企業が名づけたものとちがい、ガリ版は、民衆のよどみない、それでいてどこかわびしい生活やたたかいのくりかえしのなかからうまれたものだからだ。」 (『ガリ版文化史』田村紀雄(新宿書房)より)

と述べ、

一方、浅野一郎氏は『騰寫印刷初等教本』で、

「現代日本の文化面の中に、驚く程の多種多様な表現技術を身につけて確固とした印刷術の一ジャンルを形成している現代孔版も、かつては”ガリ版”という蔑稱のもとにその名にふさわしい汚い間に合わせ印刷をしながら広い世界を狭くおくっていた時代があったのです(略)。」

と、述べています。

前者は同時代に生きた人ながら「ガリ版」または「それを行う人」に暖かい眼差しを感じる言葉で語っていますが、後者は当事者でもあり傍(はた)目では想像できないほどの苦労や差別を受けてきた人を思わせる切ない言葉で綴っています。

私がガリ版印刷に出会ったのは、その炎が尽きようとする頃のことでした。だから「ガリ版」には上述のお二人とはまた別な感慨をもっています。

Hさんからの年賀状、体育館で見た紙面いっぱいに書き連ねられたその文字は私の人生を導く光でした。堀井新治郎親子による開発と普及、草間氏や浅野氏たちが積み重ねてくれた謄写版文化のお陰で、私はその力を得て、人生は豊かであったと思います。

ーーーーーーーーーー

[後記]謄写版印刷は滋賀県出身の堀井新治郎親子によって開発、発展した。父、堀井新治郎(初代・元紀)は内務省、息子の仁紀(二代目、後に新治郎を名乗る)は商事会社に勤務していたが、共に文書事務が煩雑であったことに困り果てていて、適切な方法や手段を講じる必要に迫られていた。父、新治郎は折からアメリカで行われていたシカゴ万博でエジソンの「ミメオグラフ(謄写版印刷機の前身)」に出会い、家財を投げ打って息子共々開発、普及に邁進した。明治27年(1894)のことであった。本木昌造が明治3年(1870)に新街活版所(新塾活字製造所または新町活版製造所)を創業し活字の製造販売を始めてから四半世紀(25年)後のことであった。

謄写版印刷は費用のかからない手軽な印刷法である。コンパクトに収納できて移動でき、特別な施設を必要としないので緊急を必要とする非常時体制では有効な印刷手段であった。

関東大震災前までは官庁、学校、企業などの仕事も謄写版印刷に徐々にではあるが移行していったが、彼らの生活は決して楽なものではなかった。大正12年(1923)に佐川義高(草間京平)は宮城三郎、有島武郎の援助を得て「黒船社(黒船工房)」を設立し、同人たちとともに技術研究を行ない、続々と新技法を考案した。しかし、関東大震災に見舞われ、同人は散って行った。

黒船社は解散の憂き目をみたが震災のため活版印刷が思うに任せなくなり、謄写版印刷の簡便さが功を奏して需要が急速に高まった。第1期黄金期である。

戦時中も携帯可能な謄写版印刷は重宝がられて軍などにも広く普及していった。敗戦後は物資がない中、細々と繋いでいたが学校などを含む労働運動がさかんになるとそれが追い風になり、第2期黄金期を迎える。しかし1960年安保闘争の終焉と期を同じくしてタイプ印刷や軽印刷、さらにはコピー機の普及に伴い謄写版印刷は表舞台からは遠ざかっていった。

その後、謄写版印刷はその流れを汲む「プリントごっこ」として姿を表すことになる。

※次回は「『の』の字と、初号活字との出会い」を予定しています。