出来事にはいろいろな「人」や「こと」が交錯しています。「本のデザイン 〜エディさんの声を描いてみた 【出会い編】〜」ではカメラマンとトレーナー、カメラマンとデザイナー(私)の出会いを中心にして本つくりに関連することを語りました。

この回は、デザイナーである私の文字に関する「モヤモヤ」を脱するまでのことと、それが仕事と出会って形になるまでの話です。

私の事情 ー「他所(よそ)行きの文字」と「普段着の文字」ー

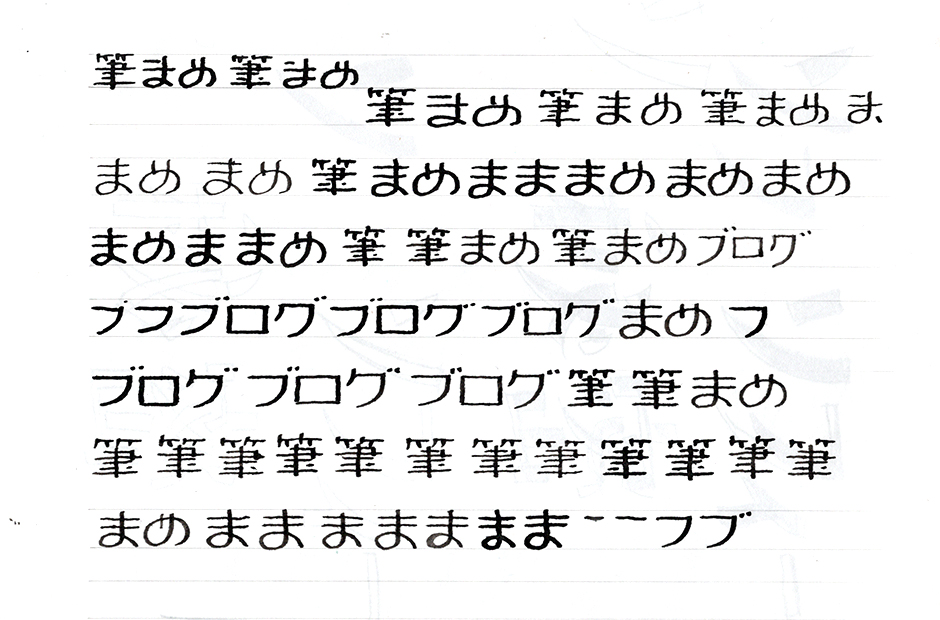

子どもの頃のことですが、「字が上手」と誉められても素直に喜べないでいました。上手になるために練習したり苦労をしたという自覚が無かったからだと思います。しかし、ガリ版文字に出会ってからは、その文字を書けるようになりたくて必死に練習したので、代筆を頼んでくれた近所のお姉さんやおばちゃんから誉められると、少しばかり胸を張れたものです。

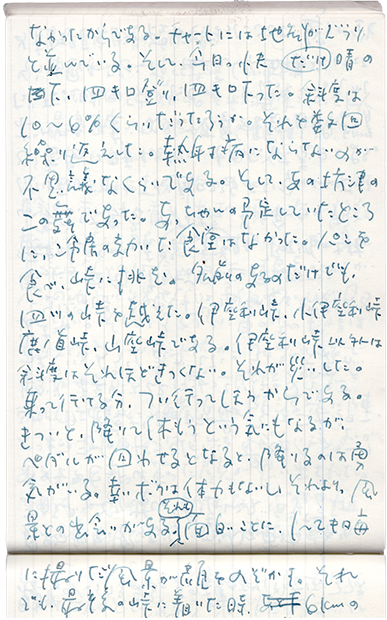

ガリ版文字を書くのはペン字の楷書体を書くよりも時間がかかります。だから、中学から高校を通して先生の板書したものをノートに書き写したことはありませんでした。必要なものは教科書にメモすることで済ませていたのです。

その頃は他所(よそ)行きの「ガリ版文字」とメモ用の「走り書き文字」の2種類の文字を書き分けていましたが、その中間に位置する「普段着」の文字がありませんでした。

「普段着」の文字とはノートをできるだけ早く清書するとか、気のおけない友だちに手紙を書くといった、気楽に書いているけれどアイデンティティを持った文字という意味合いのものです。

アイデンティティとは、私が適当に言っているものですが、無意識に書いている字にはアイデンティティはなく、「うん、これでよし!」と瞬間瞬間に認識している文字にはそれが備わっています。

その頃の私にはそのアイデンティティを備えた「普段着」の文字は書けないままでした。私の興味はレタリングへと向かっていったからです。

以来、普段着の文字に対してモヤモヤを抱いたまま過ごしていました。

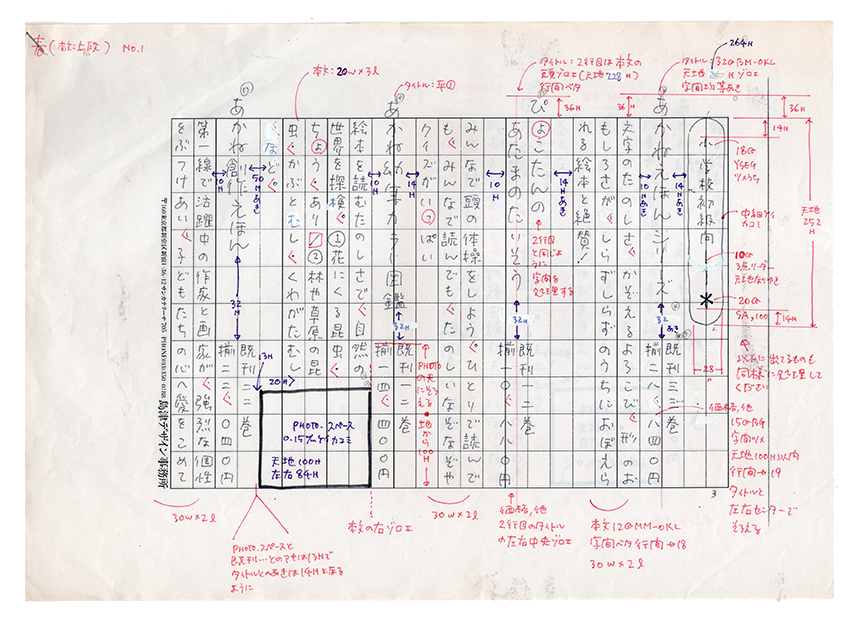

デザイナーとして仕事を始めるとガリ版文字が活かされました。写植指定を行う時にガリ版文字で清書することで原稿の内容が把握でき、間違いを事前に訂正することができました。清書はレイアウトで決めた字詰で行うので「、」「。」「()」などの位置を確認でき、正確な行数を把握できました。少し時間がかかりますが結果的には校正時の直しが減って全体での仕事が早くなりました。

しかし、それも少しの間のことでした。仕事が増えてくるとガリ版文字で清書することに限界が見えてきたのです。仕方なくスタッフに清書させることにしましたが、字切り(じぎり・文字を数えること)の際に決められた約物の数え方などで間違いが出るなどがあって行数に反映してしまい、レイアウトに支障をきたすことがありました。

それよりももっと重要なことにも影響が出ました。清書することで得られていた内容の把握(理解)を放棄したことになったのです。やはり、自分で清書すべきだと思うようになりました。そのためには、早く書ける「アイデンティティを備えた普段着」の字体が欲しいと思うようになったのです。

捨てる勇気

ガリ版文字は、歩行時に例えると、真っ直ぐに歩いていて壁にぶつかる手前で一旦立ち止まり、左右に方向を変えて再び歩き出す、そんな感じで書きます。縦、横の線は垂直、水平を保ちます。だから、運筆に流れるようなリズム感はないし時間もかかります。

書道には行書や草書という書き方があり、少なくとも楷書よりも早く書くことができます。しかも運筆は美しいリズムを刻みます。ガリ版文字にはそれはありません。私がいう「普段着」の文字とはそんな速さとリズムを持った書き方で書いた文字のことです。

楷書から行書に発展したようにガリ版文字から普段着の文字ができないかを試してみました。しかし横画から縦画へさしかかった時、大きく曲線を描くことになります。徒競走でコーナーを曲がる時に大きく外に膨らむ感じです。それはもうガリ版文字のアイデンティティを失っていることになります。そして、そのことは私が長い時間で築いてきた「上手な字」の書法を捨て去ることでもあったのです。

「普段着」の書法を手に入れるには、それまで努力して得た評価を一旦ゼロにして、再出発しなくてはならないのです。しかも新たな挑戦に成功が約束されているわけではありません。

当時の私には、苦労して手に入れた書法を捨てる勇気がありませんでした。

デザイナーとして仕事を始めるとガリ版文字が活かされました。写植指定を行う時にガリ版文字で清書することで原稿の内容が把握でき、間違いを事前に訂正することができます。清書はレイアウトで決めた字詰で行うので「、」「。」「()」などの位置を確認でき、正確な行数を把握できました。少し時間がかかりますが結果的には校正時の直しが減って全体での仕事が早くなりました。

しかし、それも少しの間のことでした。仕事が増えてくるとガリ版文字で清書することに限界が見えてきたのです。仕方なくスタッフに清書させることにしましたが、字切り(じぎり・文字を数えること)の際に決められた約物の数え方などで間違いが出るなどがあって行数に反映してしまい、レイアウトに支障をきたすことがありました。

それよりももっと重要なことにも影響が出ました。清書することで得られていた内容の把握(理解)を放棄したことになったのです。やはり、自分で清書すべきだと思うようになりました。そのためには、早く書ける「普段着」の字体が欲しいと思うようになったのです。

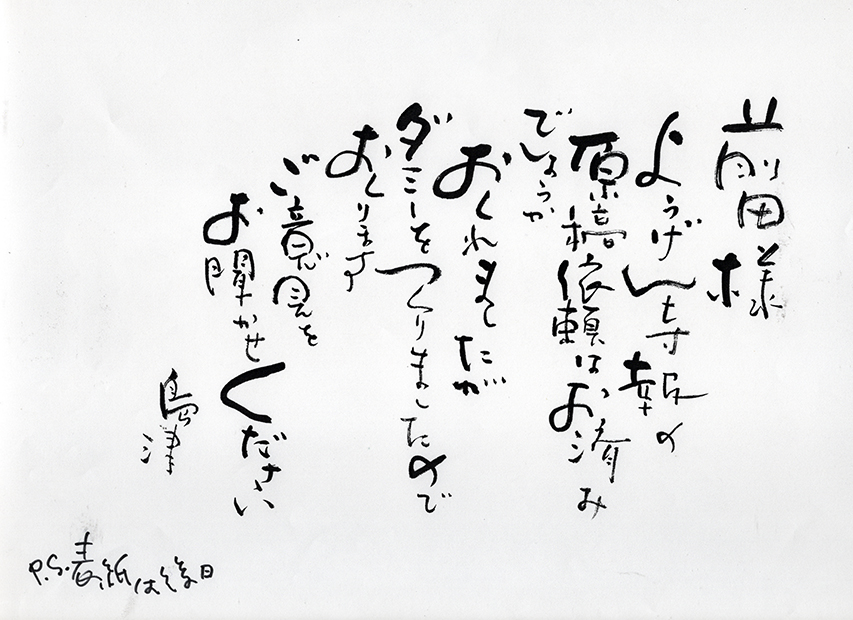

道具が育てる

そんな時、義兄が万年筆をプレゼントしてくれました。実は、ガリ版文字を習得した頃に最初に使い始めた万年筆も義兄がくれたものでした。それを10年間以上も使い続けていたのを知った義兄は、よほど嬉しかったのでしょう、間もなく海外出張先で万年筆をお土産に買ってきてくれたのです。それはガリ版文字から離れるための最後のひと押しになりました。

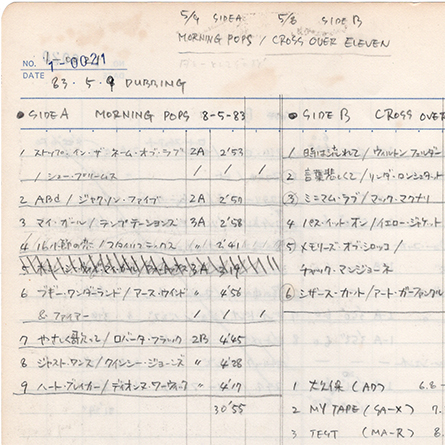

さすがに書籍の本文を清書することはありませんでしたが、雑誌の連載ページで試してみることにしました。雑誌の制作ではデザイナーに原稿が入るのが遅くなっても、印刷屋(写植屋)さんへの入稿時刻は動くことはありません。企画、編集での遅れはそのままデザイナーの持ち時間を圧迫していました。そんな状況では著者の原稿を利用する方がいいに決まっていますが、「普段着」の文字の練習を思い立った私には、その忙しさは一縷の光に見えたのです。

練習のための材料(生原稿)は山ほどありました。忙しい時ほど新しいことを始めるのに適しています。意志が試されるし、練習材料は途切れることはありません。生活を圧迫し、睡眠時間を短くしましたが甲斐あって、少しずつですが「普段着」の文字にアイデンティティを感じるようになっていきました。

それ以来、万年筆で訓練した「崩しガリ版文字」や筆文字を仕事に持ち込んだ日々は短くありません。そして、その間、色鉛筆やマーカーなどを使っても同様の形が書けるようになりました。それは、思いを定めて筆を運ぶという一連の流れを掴んだということで、無意識に、意識された文字が書けるようになったということでした。

ようやく「伝える文字」として書くことができそうな気がしていました。

私がこの本で手描き文字を発想したのには以上のような経緯が背景にありました。

見本通りにつくるのは楽だけれど…

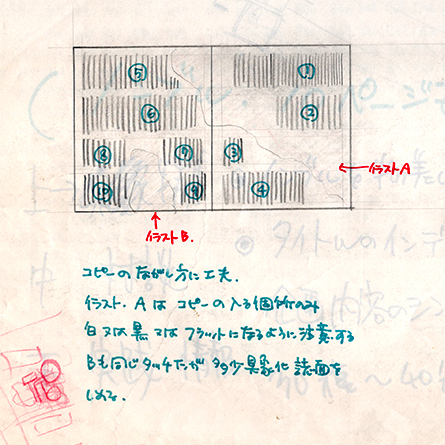

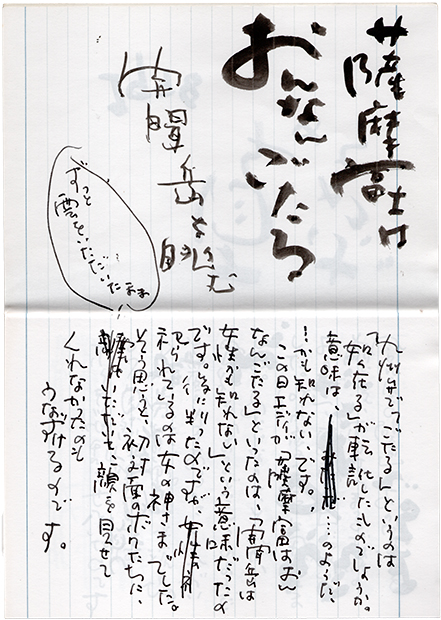

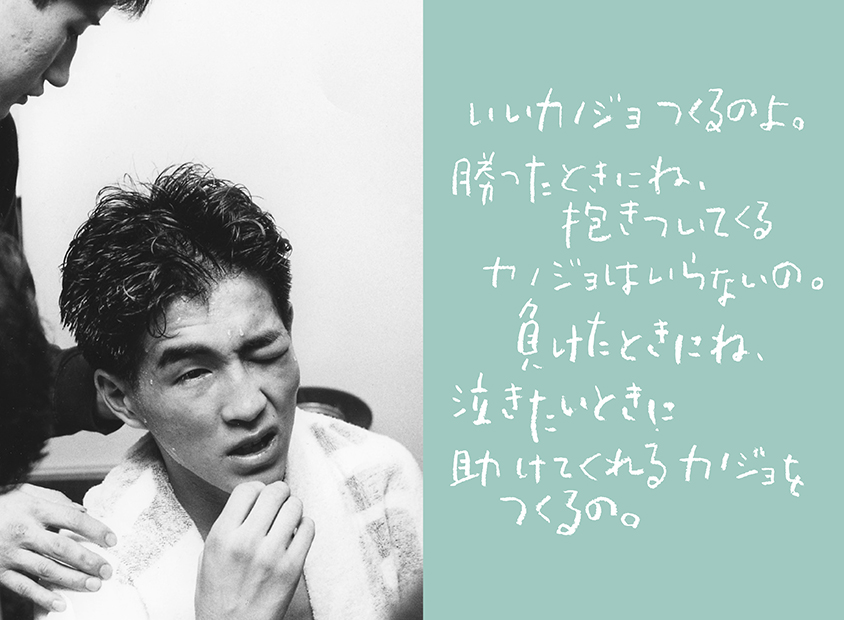

『オーケー! ボーイ』の依頼があったのは2003年の冬場にさしかかった頃でした。打ち合わせのためにT氏のスタジオを訪れると、テーブルの上に写真がズラリと並べられていました。そして、T氏がエディさんの写真を撮りためていること。伊丹空港で見かけた本のこと。大きさや価格のことなどの企画意図を語ってくれました。その後に、編集者のO氏から何枚かのテキスト原稿とイメージの見本を渡されたのです。

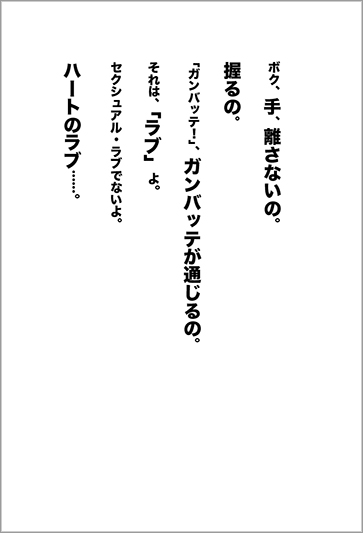

イメージ見本は以下のようなものでした。

2003年くらいになるとPCのIllustratorやPhotshopの使い勝手もずいぶんと良くなっていました。そんな中で、写植では大変だった文字の変形作業が簡単になったこともあり、書籍の本文(文字)を変形させて楽しくする試みがあちこちで見られるようになっていました。いわゆるタイポグラフィデザインがグラフィックデザイナーのみならず、一般(編集者まで)に浸透したということです。この時、O氏が見本にしたのはそうした流行の先駆けだったのかもしれません。

O氏がくれた見本を見た瞬間に企画者の意図はつかめました。面白い仕事になる予感がありました。しかし、物足りない、何かが違うといったようなことが気になり始めました。見本通りに進めればすぐにでも見本はつくれましたが、そのままでは気が済みません。喉に小骨が刺さったような違和感を抱いていました。

言葉(念い)を文字にするということ

私の仕事の仕方のひとつに、「とりあえず、打ち合わせで思いついたことはすぐにまとめる」ということがあります。どういうことかというと、打ち合わせた内容に関して何か思いつくことがあったら、例え他の仕事の作業の途中であっても、すぐに思いついたことなどを実際の形に置き換えてみることです。最初のインスピレーションは熟成されてはいないけれど、的を射ていることが多いからです。

ですから、この日も編集者から見本を受け取って帰ると、「喉に刺さった小骨」の正体を確かめるために進行中の仕事を中断して、原稿を読み出しました。

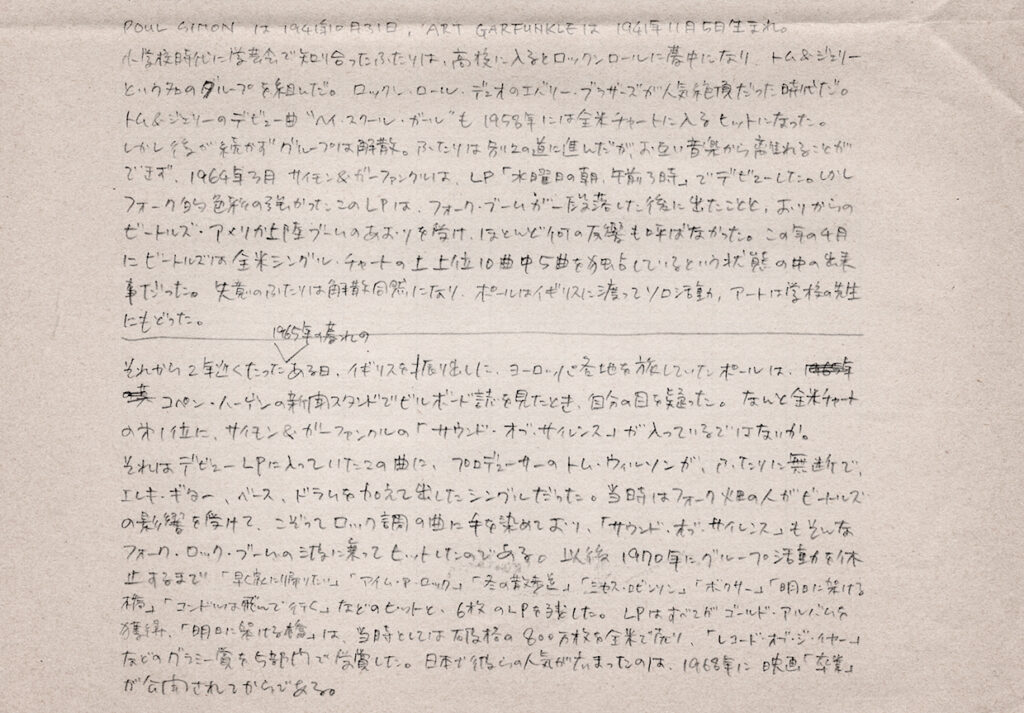

原稿は文章ではなく「言葉」なので、その内容はするするっと私の中に入っていきました。数枚の原稿を読み終えるのにさして時間がかかったわけではありませんが、一冊の書籍を読んだような充実感がありました。それは読む者にとっての喜びの瞬間です。それよりも驚いたのは、頭の中を聞いたこともないエディさんの肉声が渦巻いていたことです。

この本の後書きでT氏がエディさんの話し言葉を「不思議な日本語」と語っているようにエディ氏の日本語は、通常の外国の人が話す日本語とは違った不思議な響きを持っていたようです。それは発声法とか言語の違いで起きている不思議な感じではなく、「言霊(ことだま)」というべき何ものかだったと思われました。

エディさんの日本語について沢木耕太郎氏は以下のように語っています。

「…文法も単語の使い方もメチャクチャだが、言いたいことは理解できる。一般的にはそれをカタコトというのだろうが、エディさんの日本語はそれと少し違う、たどたどしくはあるが、そして語彙は少ないが、その少ない語彙にそれ以上の意味をこめることができるのだ。エディさんが意外な局面で意外な言葉を発する時、それは私たちに思いがけなぬ鋭さで突き刺さってくる。…」

『ジプシー・トレーナー 青コーナーの叙事詩』 (株)スポーツライフ社

お寺で学んだことに「入我我入」という言葉があります。それは、

「秘密仏教の用語。 瞑想法によって,瞑想の対象である釈尊や菩薩のすべての働きが修行者自身に入り込み,また修行者のすべての働きが対象である仏陀や菩薩に入り込んで,修行者と仏陀や菩薩とが一体となること。Wiki」

「入我我入」とは、対象物が自分になり、自分が対象物になるという境地を指したものですが、アイディアを探している時に稀にそんな感じになることがあります。

この時も、エディさんの「不思議な日本語」を読んでいるうちに、そんな状況になっていました。

その後、改めて預かってきた見本を見ると、そこにあるのは単なるフォントでした。いくら変形しても、レイアウトを変えてもフォントは私の頭に渦巻いているエディさんの声とは似ても似つかないものに見えたのです。それが「小骨」の正体だとわかりました。

最近はいろんな字体のフォントが開発されているので、書籍や著者によって字体を使い分けて、書籍の内容に合った誌面をつくることができるようになりました。印刷所所有の活字一辺倒だった頃に比べると、本文組による表現の幅は大きく広がりました。しかし、それでもフォント(活字)を使用する限り表現が標準化されてしまうことは否めません。だから、そこに筆者の「文章の表現力」が必要になるのです。

エディ氏の言葉をフォントにすれば拙い日本語でしかありません。育てられたチャンピオン達やT氏や沢木氏は、エディ氏の生の声を聞いているのです。声には人それぞれの、その時々の「念い」が篭っています。だから「不思議な日本語」に聞こえるのです。「文字」に「念い」が籠もっていなければ、卓越した文章力がなければ、それはフォントでしかありません。フォントで拾って並べただけでエディ氏の念いの籠もった言葉にできるでしょうか。少なくともO氏はできないと思ったのでしょう。だから見本のような誌面を考えたのです。

しかし、エディ氏の言葉を聞いた(もしくは聞いた気になっている)私には、その紙面はフォントが並べられているものにしか見えませんでした。文字を大きくしたり横にずらしたりするときに、「念(おも)い」は籠められたのでしょうか。そこではアプリの面倒な操作が介入することで「念い」は薄れたに違いありません。

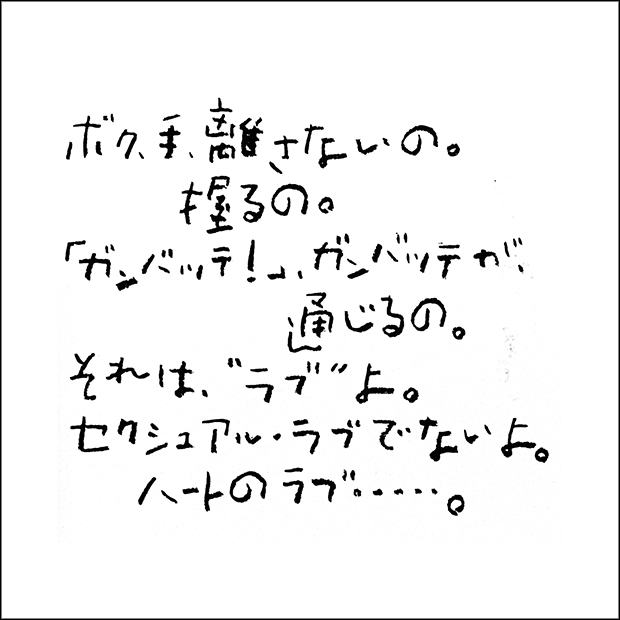

そんなことを思った私は、見本を見本とせずに「描く」ことに決めたのです。

声を形にする ーダーマトグラフに決めたわけー

本文を描こうと思い立ったときに、最初に思いついたのはその頃「マイブーム」だった筆文字でした。ガサガサの半紙にちびた筆でたどたどしく描くという方法です。濃淡も滲(にじ)みもない素朴な文字をイメージしました。

次に鉛筆でした。鉛筆は子どもの頃から使っていて、最も手になじんだ筆記用具です。エディさんの思いを繊細に表現してくれそうな気がしました。太めの柔らかい芯の鉛筆で表面に凹凸のある画用紙に描くというものです。

筆、鉛筆のどちらを使ってもフォントを並べるよりもエディさんの「魔法の声」らしくにはなりそうでした。

その後、筆と鉛筆で描いてみると、やはりフォントの誌面よりも「語り」が表現できていると思えました。しかし、問題も見えてきました。

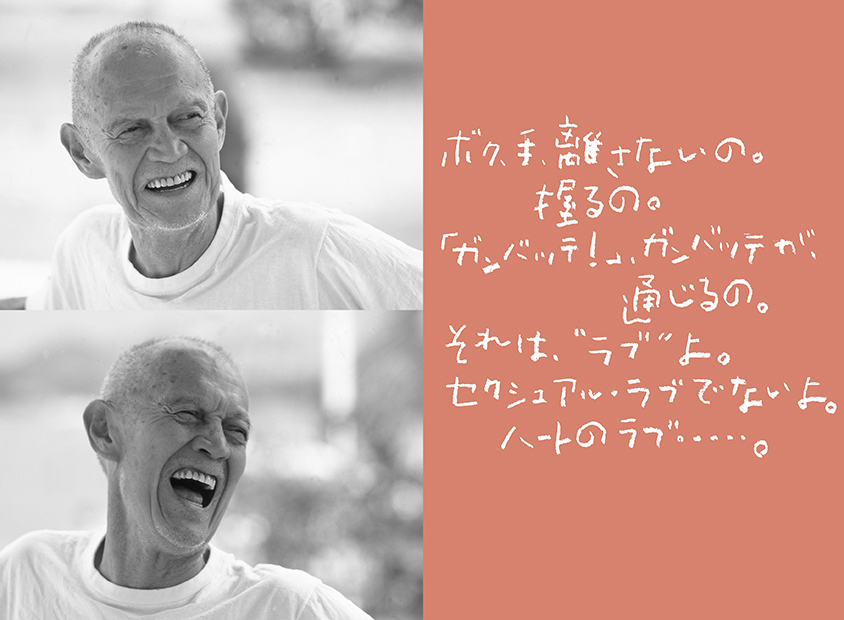

誌面構成は企画段階から、左に写真を配し右にエディさんの言葉を置いて見開きの構成で進められていました。このとき、T氏が撮ったエディさんの写真はすべて白黒でした。写真はカラーよりも白黒の方が物理的な情報量は少ないけれど、圧倒的にドキュメント感があります。ゴリっとした力強さがあります。そんな写真が言葉の左側に配されると、筆字を使った場合は、両方のページが野暮ったく見えました。鉛筆では芯を太くしても押し出してくる力に不足を感じました。作業はここで中断したのです。

私の机の上には作業スペースを取り巻くように筆記用具が置いてあります。少し作業の手を休めて適当な筆記用具を物色しました。そして目を留めたのがダーマトグラフ(通常はダーマトと呼んでいる)でした。

私の場合、ダーマトはポジフィルムを収めたビニールシートに○印や✔︎マークをつけるために使用しているものです。メモを書くには芯が太くて柔らかく文字が大きくなるために使っていませんでした。

しかし、この時、芯が太いのと柔らかいことが表現の幅を広げてくれそうな期待感がありました。

蘇ったあの時の言葉に励まされた

ダーマトで描いた字は思った通りの結果を出してくれました。しかし、ここまできたときに、自分が依頼とは違ったものをつくっていることを思い出しました。何かを思いついたときは視野が狭くなって冷静さを失うことがあります。アイディアが出た嬉しさが大きくて、勢いでここまで来ていたのです。O氏の顔が浮かんできて背筋に冷や汗が流れました。

今更ですが、提示されたままのものもつくって相手に選ばせたらいいのではないかとも思いました。しかし、人は一旦思いつくとそれに執着しがちです。特に負けず嫌いな人であれば、十中八九、自分の考えた方を良しとするでしょう。そうなると、私の思いつき(アイディア)はボツになるでしょう。

モノをつくっていていつもこのところで立ち止まります。相手の希望するものと自分の考えたものの2種類をつくって出すか、自分の思いを通すべく1点に絞って出すか。

経験の浅い頃は迷わず前者でした。しかし、その時の私は2種類出したら相手のイメージしたものに決まってしまうということを知っていました。

そんな時、つながり(人間関係)を思うのです。見せる相手が誰なのかは重要な条件です。直接の仕事相手はO氏でしたが、決定権はT氏にあると思った時、「思った通りにできている」といってくれた、あの時のT氏を思い出しました。それで迷いは吹っ切れたのです。

プレゼン当日、見本を持ってT氏のスタジオへ向かいました。私の事務所から徒歩で5分間ほど歩くのですが、その間、ずっと胸はドキドキしていました。見本出しの緊張はいまだに慣れません。

スタジオに通されるとO氏が待っていました。私は前置きもなく見本の包みを開きました。

O氏の表情が曇りました。自分がイメージしたものとは全く違うものだったからでしょう。しかし、思い直したようでした。表情が「他には?」といっているようでした。私は、

「これでどうかな」

と、O氏の無言の問いかけに答えずに、そういいました。

そのあとのO氏の言葉は記憶にありません。二、三、押し問答のようなことをしたように思います。

フォントによるデザインが無かったことに、O氏が不満であることははっきりしていました。ボツになるのも致し方ないと思っていました。

会話に奇妙な間がありました。そこに、それまで他の作業をしていたT氏が近寄ってきました。そして、紙面を見るなり、

「いいね、これ」

と、いうと、

「いいじゃない。いいよ、これ」

と興奮気味にいってくれました。「思った通りにできている」といってくれたときに、T氏に感じたつながりに間違いはなかったのです。そして、今回は、

「いいじゃない。いいよ、これ」

という言葉がこの本に命を吹き込んでくれました。