前回はJDCA会報『Design 書』の本文を手書き文字にした話でした。今回はその本文をどのようにして書いたのかをレポートします。

手書き本文のドキュメントを完成させるまで

いただいたページ数は見開き(2ページ)です。制作するにあたっての条件は画像を沢山使うという事だけで、見開きのページをどのように使っても良いという事でした。つまり、自由だったので『Design 書』のイメージから大きく逸れないように心がけながら好きな誌面を作る事にしました。

この仕事では文章を書く事から画像作成、ページデザインとDTPまで、本来分業で行われる全ての工程を一人で行なったので、作業はあっちでぶつかり、こっちで転ぶなどの繰り返しで簡単には進みませんでした。

このレポートではそのような作業の詳細は最小に留めるように省略しましたが、それでも、結構、長いものになってしまいました。

ドキュメントを完成させるためのプロセスは以下の通りでした。

・メインの画像を決める

・文章(txt)の量を決める

・『Design 書』の本文基本型を調べる

・本文を手書きするための原稿用紙を作成する

・本文を書く ー準備ー

・本文を書く

・手書き本文をデータ化する

・手書き本文をデータ化する→データをドキュメントに配置する

メインの画像を決める

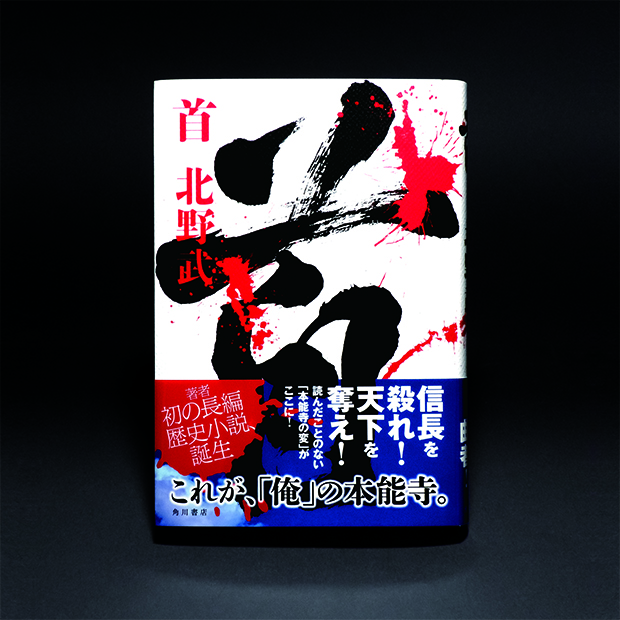

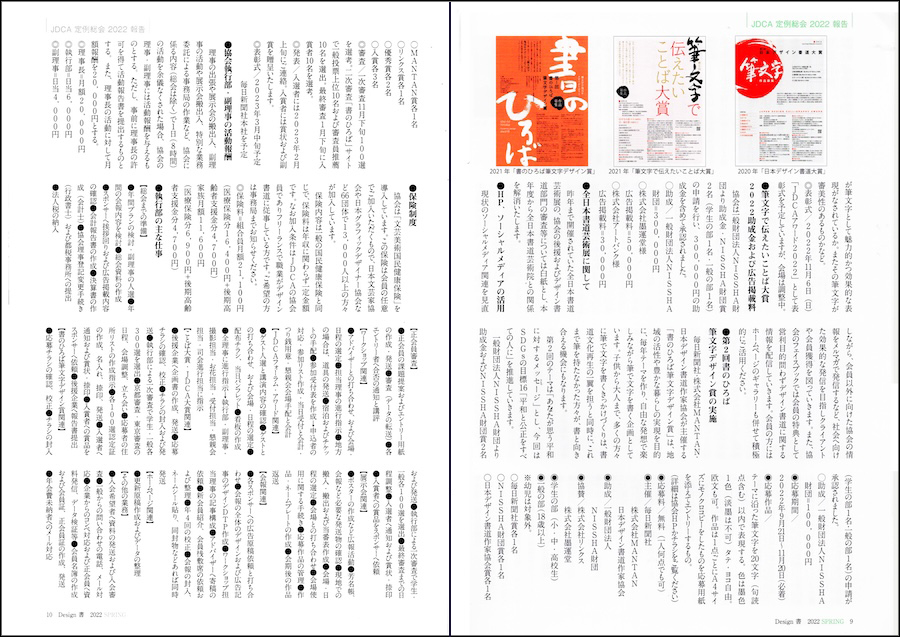

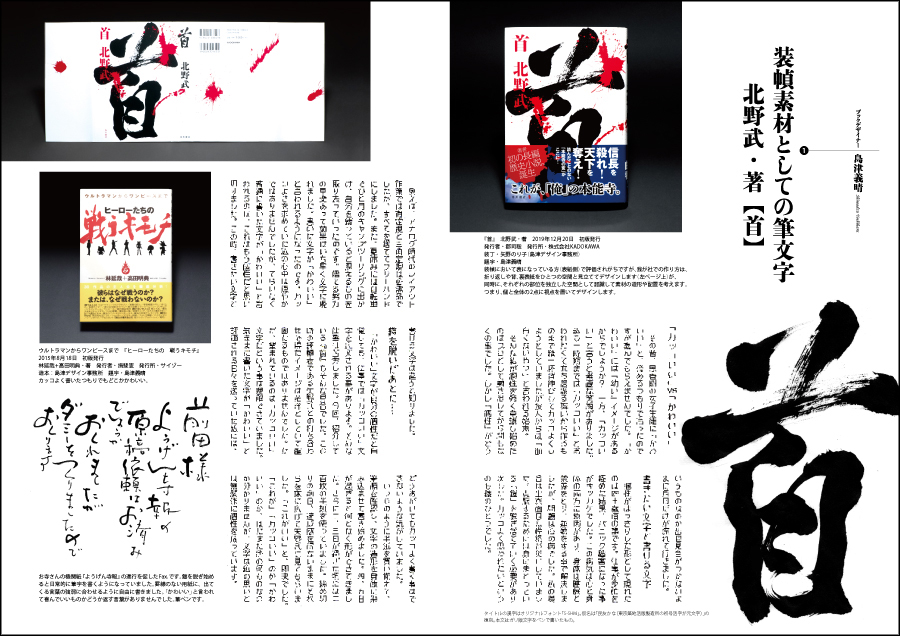

メインにする画像は「筆文字」ですが、私は書家ではないので掛け軸や額縁に入れて飾るような作品はありません。元々、この依頼のきっかけになったのが北野武著『首』の装幀用に描いたの筆文字だったので、過去に装幀用に描いた数少ない筆文字から選びました。

『Design 書』は通常、年4回の発行ですが、この年はコロナ禍で1回分が無くなり、私が依頼されたのは143号、144号、145号の3回分でした。従って3種類の筆文字が必要でした。

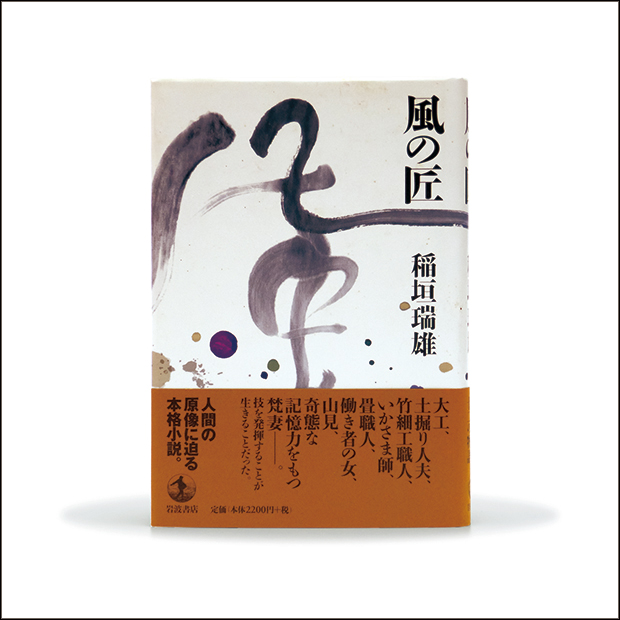

『首』『風の匠』『百年の風貌』

を選びました。

『首』の筆文字は私が描きましたが、装幀は島津デザイン事務所の矢野氏の手になるものです。『風の匠』『百年の風貌』は私が装幀を行い、筆文字を描きました。

依頼されたそれぞれの回の誌面は、中心となる筆文字に何点かの筆文字を配して構成する事にしました。

発行日:2019年12月20日 初版発行

発行者:郡司聡 発行所:株式会社KADOKAWA

装幀:矢野のり子(島津デザイン事務所)

題字:島津義晴

印刷所:旭印刷株式会社

製本所:本間製本株式会社

※令和5年10月25日にKADOKAWA文庫として出版

著者:稲垣瑞雄 いながき・みずお

発行日:2006年09月08日 初版発行

発行者:山口昭男 発行所:株式会社 岩波書店

装幀:島津義晴+矢野德子 筆文字:島津義晴

印刷所:三秀舎 カバー:半七印刷 製本:松岳社

小野民樹・著

発行日:2015年2月25日 初版発行

発行者:相澤正夫 発行所:株式会社芸術新聞社

造本:島津義晴+島津デザイン事務所 筆文字:島津義晴

印刷・製本:シナノ印刷株式会社

文章(txt)の量を決める

文章はテーマをどのように書くかでその量は違ってきます。今回のテーマでは過去の経験から1,000文字前後で書くのが適当かと思い、『Design 書』の本文基本型に配置して確かめる事にしました。

雑誌のページデザインを行う時には、おおよそ版元から基本型(指示書)またはテンプレートが支給されますが、今回は自由という事で渡されませんでしたので、『Design 書』の既刊本から適当と思われる本文ページを探して1,000文字を配置してみることにしました。今回選んだのは「『Design 書』138号 p.09-10」でした。

参考までに、私がADとして携わった雑誌で、基本型を作るにあたって考えた「写真と文章の量の比率」「本文のサイズと行間など」は以下の通り。

ーA4判の雑誌で基本型を作った際に考えた写真と本文の量(面積)の比率ー

[写真中心のページ、グラビアページ]=写真7:本文3〜写真9:本文1

[特集などの記事を読ませるページ]=写真6:本文4〜写真4:本文6

[生活情報ページ]=写真4:本文6〜写真3:本文7

[エッセイなど]=挿絵5:本文5〜挿絵7:本文3

[小説]=挿絵3:本文7

ー本文の文字サイズと行間の関係ー

[写真中心のページ、グラビアページ]=14〜15級、行間2分4分アキ、3段組

[特集などの記事を読ませるページ]=13級、行間2分アキ、4段組

[生活情報ページ]=4分アキ、10級、行間4分アキ、5段組

[小説・エッセイなど]=15級、全角アキ、3段組

※これらのデータの他に3段組や4段組を作って上段アキにするなどの「変形組み」もありました。

※本文サイズが大きいと段間も広げるなど、本文のサイズに対応させて段間を調整しました。

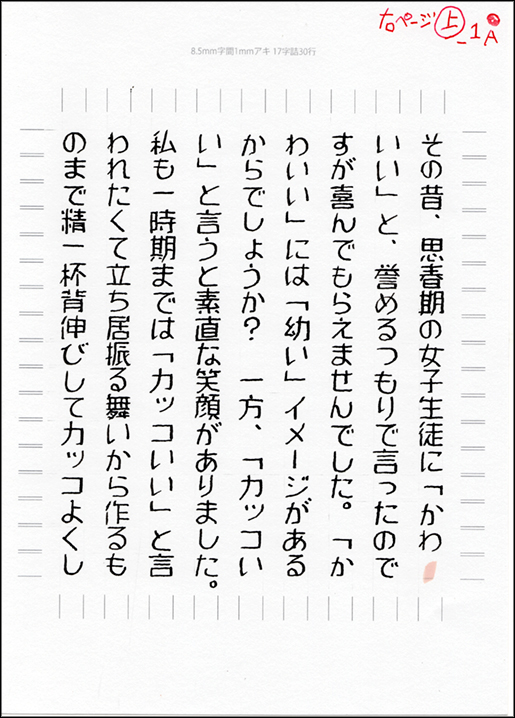

『Design 書』のレイアウトを手がけるにあたって「画像を沢山使ってください」という要望を「グラフィックな誌面」にするという風に解釈し、上述の[写真中心のページ、グラビアページ]の仕様を元に、ページを開いた時、パッと画像が目に飛び込んでくるような誌面になるように計画しました。

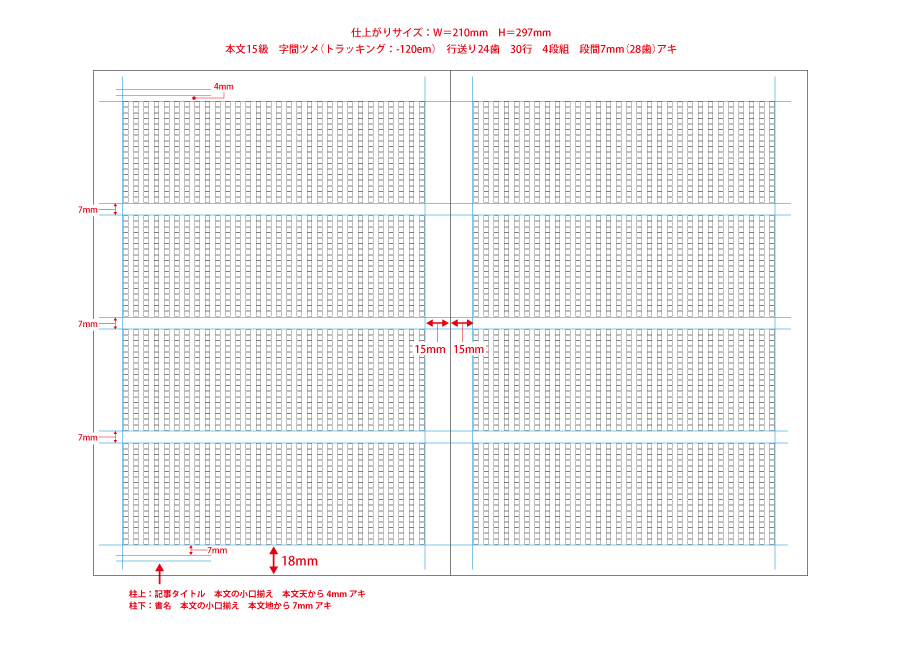

『Design 書』138号 p.09-10

誌面をグラフィックに見せる事を心がけたが、一方で手書き本文の長所を表現するためには一定の文章量を必要としたために、何度かやり直しを行った。

『Design 書』の本文基本型を調べる

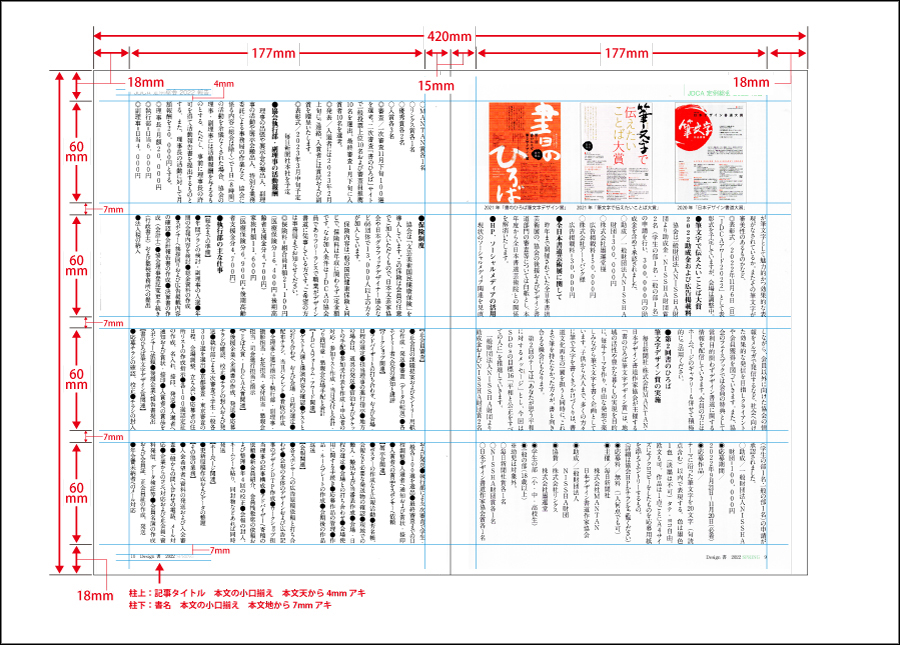

本文を1,000文字前後に設定してラフレイアウトを行ない、見開きページのデザインをグラフィックにするメドがたったので、『Design 書』138号 p.09-10」を使って基本型を調べる事にしました。

見本にしたのは『Design 書』138号 p.09-10ですが、p.09は画像が配置してあるのでp.10を複製し右ページに配置し画像のない誌面にしました。

1.測る

『Design 書』138号 p.10をコピーして、スペースなどを測るための寸法補助線を引き、測る。

依頼時にいただいた既刊本から138号 p.10を選んだのだけど、本文中の見出しの設定がうまくいっていないので4段組のコラムの左右幅が揃っていない。見出しが入っていないコラム(3、4段目のコラム)が正しいと判断して測った。

なお、間違いというほどの事ではないけれど、本作りの習慣として本文が縦組の場合はノンブルの振り方は一般的には右が偶数、左が奇数なのだがこの冊子は表2(右ページ)を1ページ目としてあるらしく、偶数、奇数が逆になっている。

2.書体を調べる

今回のテーマが「本文を手書き文字にする」事なので、書体を調べる必要はありませんが本文基本型を作るためには必要な事なので調べました。

まず、『Design 書』で使用されている本文の書体は、ぱっと見で明朝体だと分かります。太さは「細明朝体」「中明朝体」「太明朝体」のどれか。ここは勘で「中明朝体」としました。しかしひと口に明朝体といってもその数は多く書体を特定するのは簡単ではありません。書体の個性が顕著なのは「仮名と「数字」です。そこで、仮名を見ると「A1明朝」という書体である事が想像できました。

私の場合、経験から「ぱっと見」でほぼ特定できたわけですが、馴染みのない書体を調べる場合は別の探し方をします。

書体を特定する方法はいろいろありますが、その中の一つを紹介します。

今回は依頼時に「ソフトはIllustratorCS6を使ってください」と言われました。IllustratorやPhotshopのようなAdobe製品を使用しているクリエーターは「モリサワ」のフォントを使用している事が多いので、モリサワのウェブサイトから探してみます。

※参考リンク モリサワの書体見本

https://www.morisawa.co.jp/fonts/specimen/

「モリサワの書体見本」ページを開くと7つの検索項目があります。

それぞれの項目を展開して選びます。

・書体の分類→明朝体

・太さの種類→(本文なので)ふつう

・言語→日本語

・搭載製品→(よく分からないので)選ばない

・メーカー→モリサワ

・イメージワード→(曖昧な判断基準なので)選ばない

・用途→本文

以上のように選ぶと、サイトの下方に検索された書体が表示されます。今回の場合は27書体が選ばれていました。

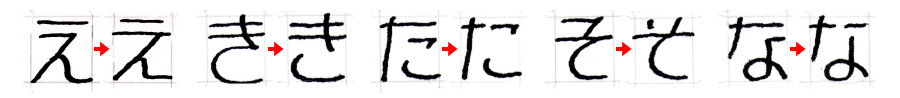

書体を見分けるには漢字に比べて個性が顕著な片仮名、平仮名、数字で比較します。太さは漢字で見るのがいいでしょう。

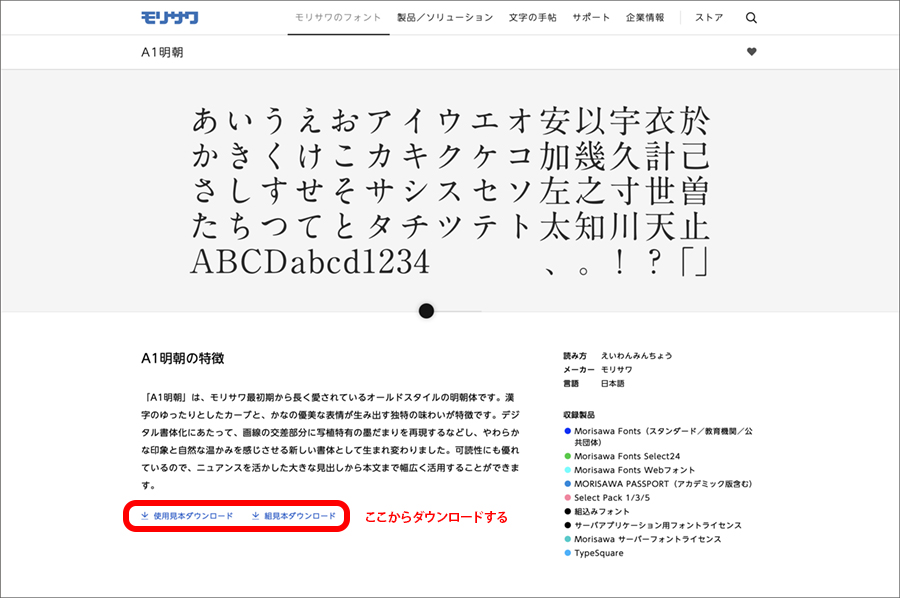

検索項目にチェックを入れると27書体が選ばれて表示される。画像はその一部。

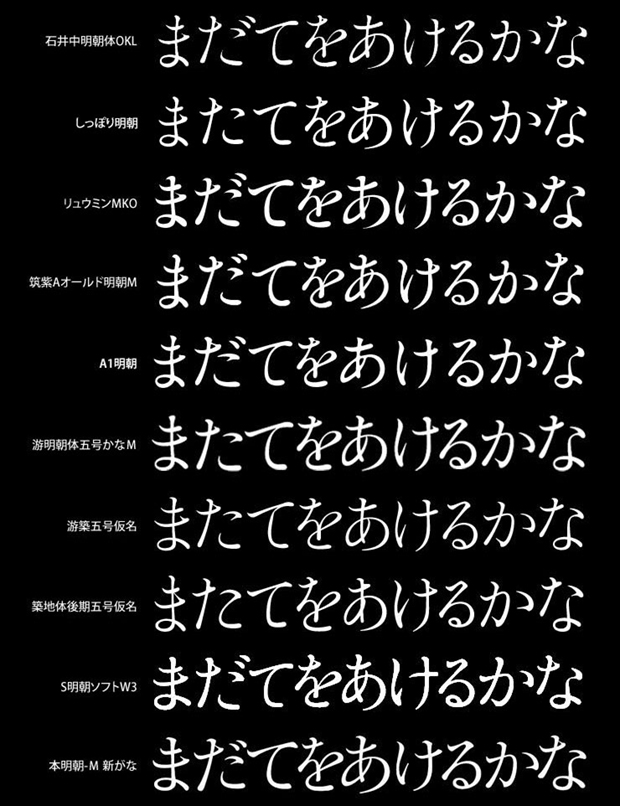

FONTDASU氏が似通った書体の仮名だけの比較表を作られていますので参考にさせてもらいます。

上から、石井中明朝体OKL しっぽり明朝 リュウミンMKO 筑紫Aオールド明朝M A1明朝 游明朝体五号かなM 游築五号仮名 築地体後期五号仮名 S明朝ソフトW3 本明朝-M 新がな

https://fontdasu.com/89

「モリサワの書体見本」は「デジタル文字は美しく進化する」というフレーズが見本としてが並んでいます。運良く個性が現れている仮名があればいいのですが無い場合はモリサワのページから組見本をダウンロードすると詳しく調べらる事がれます。

※参考リンク モリサワ→モリサワのフォント

https://www.morisawa.co.jp/fonts/specimen/1075

ここでは「モリサワ」で検索していますが最近は「フリーフォント」などがふんだんに出回っています。そんな場合は根気よくサイト検索するしかありません。

それはともかく、プロが作ったと思われる定期刊行物で使われる書体は「モリサワ」や「写研」の場合が多いと思います。

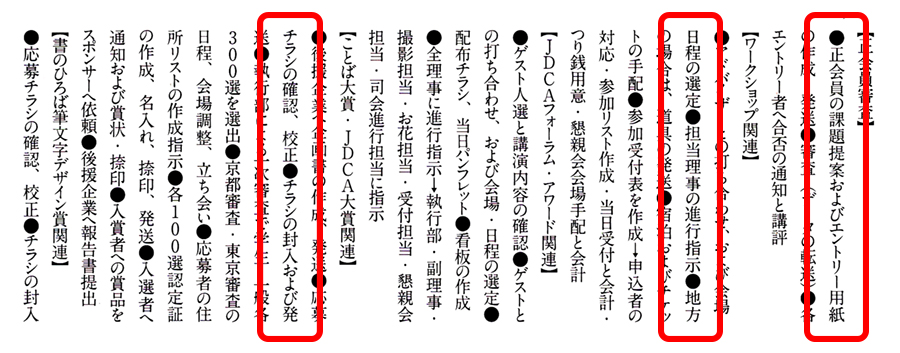

3.字数を調べる

テキストボックス内の1行の文字数を調べます。

単純に数えればいいようですが、写植やフォントの時代になって字間をツメる事ができるようになったので、少し面倒になりました。

仮名や数字、欧文が混ざる事で詰まり具合に違いがあり、漢字ばかりでも「ツメ組」がされている場合には違いが出ます。

それでも漢字ばかりが並んでいる行は誤差が少ないと思われるので、そのような行で文字を数えてみました。

『Design 書』では18文字が基本になっていました。

3箇所に赤枠で囲まれた行があります。右が19行、中が18行、左が20行になっています。

Adobeの製品では、文章全体に対して「トラッキング」「メトリクス」「オプティカル」などの便利なツメ方があり、文字それぞれが持つツメ情報やアプリが持つツメ方でツメられます。

『Design 書』では「ツメ組」の設定がされていると思われるので比較的仮名が少ない行(中の行)を選んで基本の字数(18文字)という事に仮定しました。

※文字詰めに関して詳しく知りたい方は下記サイトで

https://www.morisawa.co.jp/blogs/MVP/5655

3.文字のサイズを調べる

文字のサイズは「天地÷字数」で分かります。しかし文章がツメめられていると簡単ではありません。字間ベタの場合と字間がツメられている場合を調べてみます。

・本文が収まっているテキストボックスの天地を→60mm

・本文の字数を→18文字

として、

[字間ベタ(字間ナシ)の場合]

・テキストボックスの天地÷文字数

60mm÷18文字=3.333mm

これをドキュメントの単位(例えば級数)に変換すると

3.333mm×4=13.332級

ここでの本文サイズは「13.332級」になります。

[ツメ組されている場合]

一般に、書体にもよりますが漢字だけの文章であれば8%〜10%がツメられています。

10%が詰められているとしたら、

・テキストボックスの天地×1.1÷文字数

60mm×1.1÷18文字=3.666mm

3.666mm×4=14.666級

字間ベタとツメの場合を調べましたが、この本文は仮名を見る限り「詰組」設定されているのは明らかです。従って、ここで使用されている本文サイズは「14〜15級」になります。

Illustratorでのサイズ指定は無段階でできるので、ここでは小数点以下は不明としておきます。

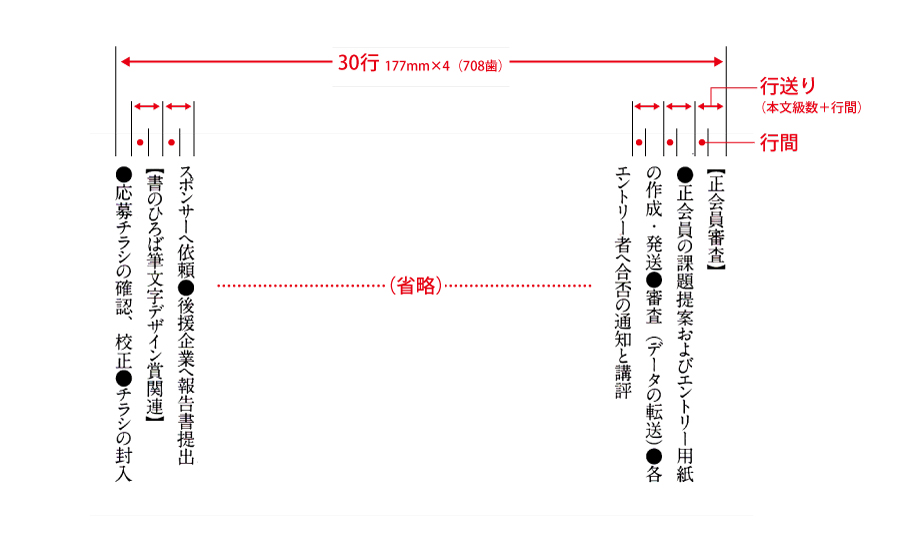

6.行数を調べる

通常であればコラム内の行数を数えればいいわけですが、この冊子では本文中の見出しの設定が適正に行われていないようなので、コラム内の本文行数に違いが出ています。

見た目ですが、明らかに行数の多いものが本来のものだと思われます。なので、本文は30行という事になります。

本文中に見出しが入っている上部の2段は本文が右にずれている。赤線が入っているスペースがズレ。下部2段は見出しが無いためにきっちりと行が収まっている。

7.行送りを調べる

文字のサイズとコラム内の本文行数が分かったら「行送り」は計算で出します。

本文のサイズを15級とします。

・(コラムの幅ー本文のサイズ)÷(コラム内の本文行数ー1) で行送りが分かります

(177mm×4ー15級)÷(30行ー1)=23.896…歯(級)

※177mmに4を掛けたのはmmを級に変換したものです。また、ここで得られた値は級になりますが、行送りは「歯(H)」で表示します。

行送りは23.896…歯と割り切れない数値になりましたが、これはIllustratorが賢くて行送りが無段階で行われるためにこうした表示になります。または、計測を印刷物から手作業で行った事も一要因になっているかもしれません。

どちらにしても、値が整数または割り切れる数値で出ることはあまりありません。

基本型などを最初に作る時にははできるだけ整数または割り切れる数値にした方が賢明なので、ここでは「行送り=24歯」にします。

行送りを24歯にすると、四捨五入しているのでコラム幅に変更を加えなくてはいけません。コラム幅を計算します。

・(コラム内の本文行数ー1)×24歯+15級

(30行ー1)×24歯+15級=701歯(175.25mm)

コラム幅は701歯(175.25mm)になります。単位をmmにすると端数がでますが、割り切れた数値なので、ここでは701歯で良しとします。

行送りと行間の認識違いが多々あって、大きな問題となる事があるので注意が必要。

「行送り」とは本文の右端から次の行の本文の右端までの事(または本文の中心から次の行の中心)。「行間」とは行と行の間(アキ)。

8.調べた数値で組んでみる

最初に『Design 書』138号のp.09-10をコピーしてその上に補助線を引いて定規で測りましたが、本文の級数や行送りを割り切れる数値にしたためにコラムのサイズに誤差が生じました。

この時、コラムのサイズを以下のように改めます。

本文15級 字間ツメ(テキストボックスの天地60mm。字間ツメの設定はおまかせ) 行送り24歯 30行

4段組 段間7mm(28歯)アキ

字間は「等幅」に設定した上でトラッキング-120にしています。

文字をツメる場合「em」という単位を使います。1emは1文字の事で1/1000単位で刻まれています。従って「-120」という数値は120÷1000=0.12となり、「ー」なので1文字の字間は12%がツメられている事になります。「ー」がついていなければ1文字の12%が広げられます。

以上の数値で本文の組見本を作ります。

組体裁は、仕上がりのノド、地側を基本にして配置する。印刷、製本の現場では小口側と天側に手作業における微小な誤差が出る事を配慮し数値は記さない。(「逃げを作る」または「逃げ」と言うらしい)。

本文を手書きするための原稿用紙を作成する

手書き文字をドキュメントに配置するまでの作業は以下の通り。

本文を⬜︎で表示した基本型を作り、手書きできる大きさに拡大して原稿用紙を作る

↓

本文を書く

↓

スキャンする

↓

画像を補正する

↓

Illustratorドキュメントに合わせて縮小し、配置する

作業がこの段階まで来た時、重要な事を忘れている事に気づきました。

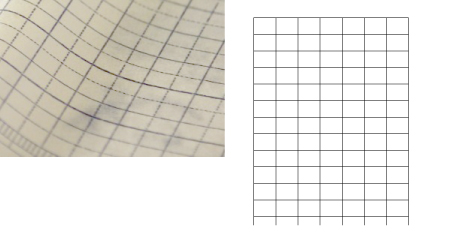

私がかつて謄写版印刷のための文字を書いていたのは「原紙・げんし」と言う「ロウ紙・ろうがみ」でした。その原紙は5mm方眼と3mm方眼のものがあり、私は3mm方眼の原紙を使っていましたが、その3mm方眼のマス目は字間が開いていたのです。

ちなみに5mm方眼の原子は字間が開いていなくて、縦、横方向に5mmマスが並んでいるものでした。

この見本ではマス目が横長になっているが、恐らく行間を意識してのものだと思う。私が使っていたのは正方形のマス目で、行間が必要な時は1行あけて(全角アキで)書いていた。

画像は縦組で使用される原紙。字間があけてあるが、文字を枠内いっぱいに書くのに加えて、印刷のインクの滲みなどもあって刷り上がった印刷物は「字間ベタ」に見えた。

作業はその後、本文基本型の□(1文字)を10mmくらいに拡大して原稿用紙を作るつもりでしたが、字間を開ける必要ができてきたために、18文字を配置する事ができなくなり、字数を減らす必要が出てきたのです。

手書き文字の大きさと字間の問題を解決するには、手書きで文字を実際に書いてみてデータ化し、ドキュメントに貼り付けたもので確かめる必要があります。つまり、とても曖昧で面倒な作業が沢山出てきたのです。この作業でさらにひと月ほどを費やす事になりました。

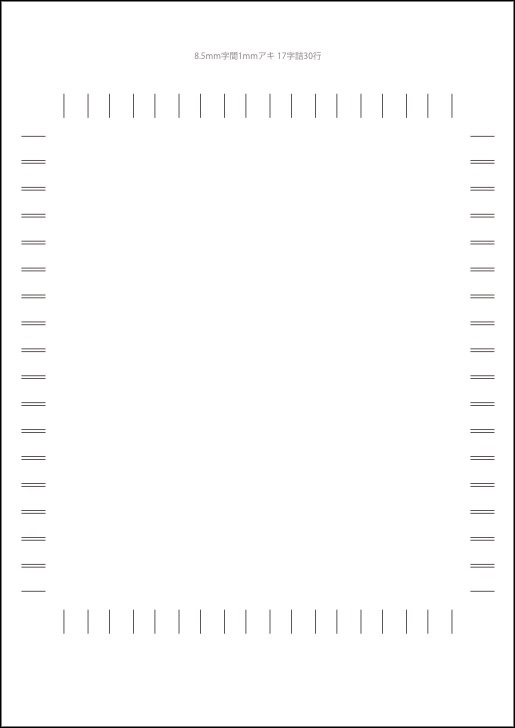

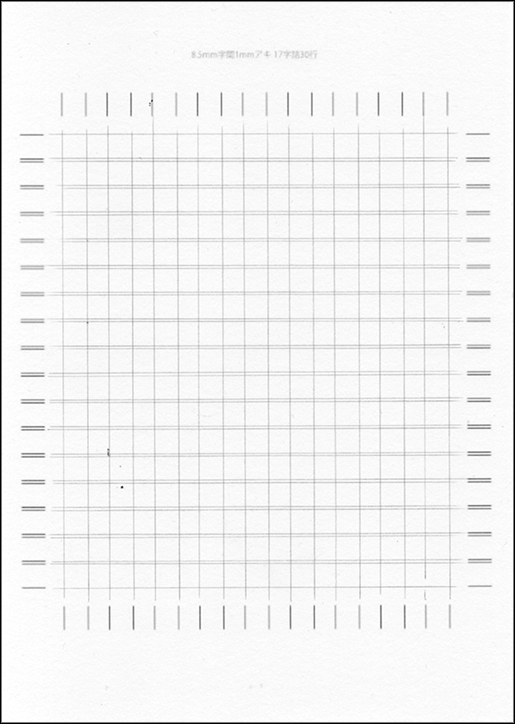

いろいろな作業の後に得た「手書き文字のための原稿用紙」は以下の通り。

文字サイズ=34級(8.5mm )

字間=4歯(1mm)アキ

字詰=17字

行数=30行

行送り=64歯(16mm)

ちなみに拡大したマス目のサイズで4段組にすると用紙のサイズが 天地696mm 左右472.5mm というとてつもない大きさの原稿用紙になります。机上で書くことはできないし、原稿用紙をプリントしようにも家庭用プリンタでは不可能です。用紙をA4以下の大きさにする必要がありました。

結果はB5(天地257mm 左右182mm)判で表面にテクスチャがあるもの(画用紙)を使う事にしました。

テクスチャのある用紙を使用する事にしたのは、ペン字にテクスチャを加える事でガリ版印刷を行った時にできるヤスリのドットをイメージしたのです。ちなみに、そのドットはパッと見には分かりませんが、書いた文字が集まった際に雰囲気を醸し出してくれます。これはインキの匂いと共にガリ版印刷の魅力を倍化させる重要な要素と言えます。

サイズをB5にしましたがこの用紙では高さが1段分、左右9行分しか書けません。従って、文字を書いた後にスキャンして必要な行数を合成する事にしました。

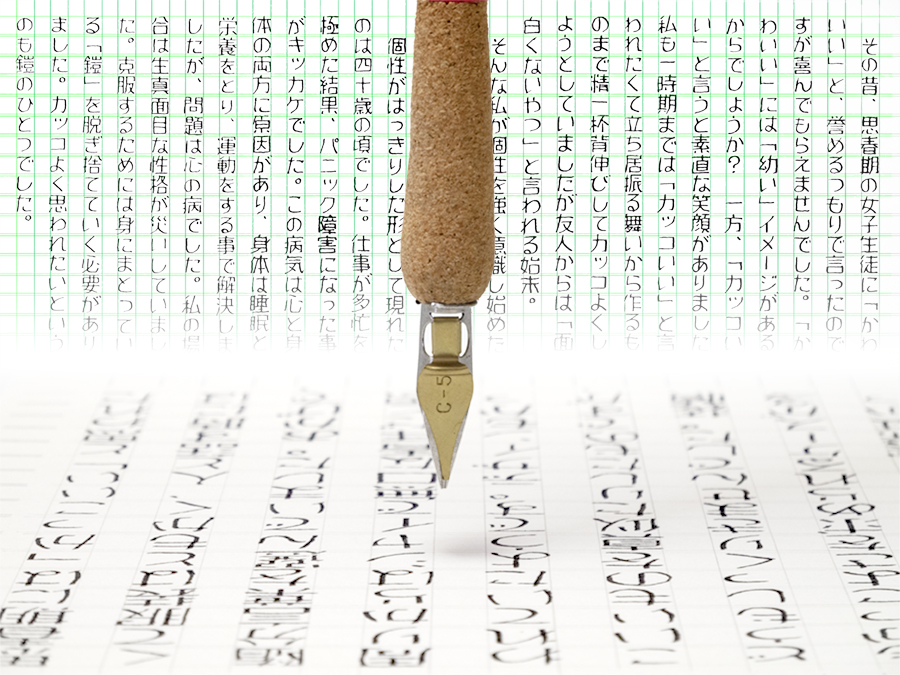

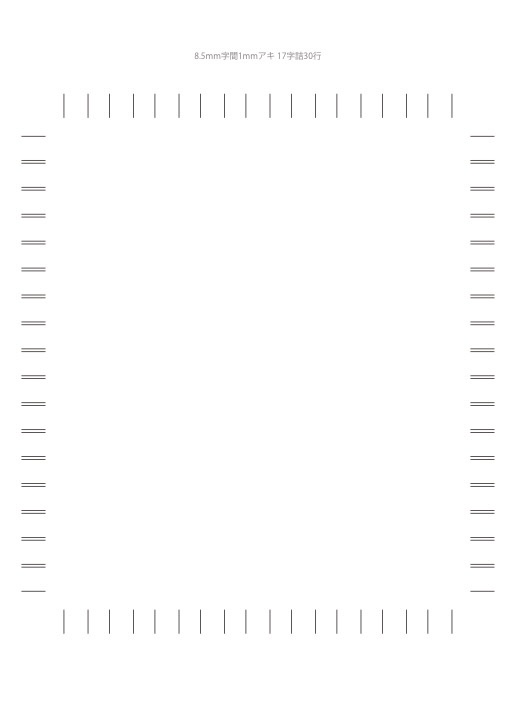

B5判の画用紙(オリオン スケッチーズ SK-17M)に「文字のサイズ8.5mm 字間1mmアキ 行送り16mm 17字詰 9行」の目盛をプリントしたもの。

ここでテクスチャのある用紙を選んだのは、ガリ版印刷器でザラ紙に印刷した時に現れる滲みの多い文字のイメージを持たせるためのものである。

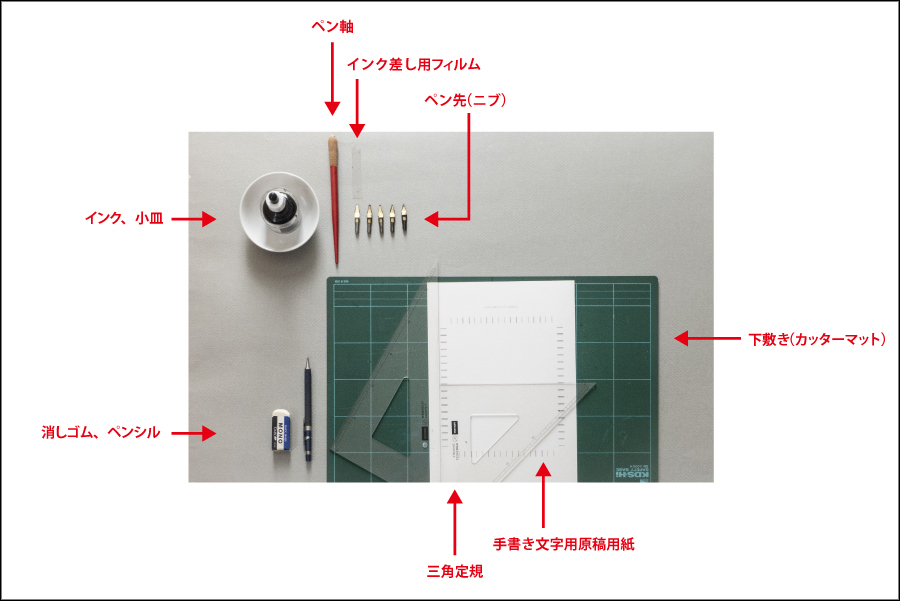

本文を書く ー準備ー

ペン軸、インク差し用フィルム、ペン先(ニブ)、インク、小皿、消しゴム、ペンシル、下敷き(カッターマット)、三角定規、手書き文字用原稿用紙

本文を書くに当たって用意するものは以下の通り。

1)手書き文字用原稿用紙

2)ペン ペン先(ニブとも言う)、ペン軸(ペンフォルダー)

今回使用したのはちょっと特殊なペン(カリグラフィー用のペン先)です。

縦線を太く横線を細く書く事ができます。記憶通りに、私が昔のように書く事ができれば、仕上がりはタイポスのような感じに仕上がります。今回は本文をC5、見出しをC4で書きました。

左からC0、C1、C2、C3、C4、C5、C6

http://www.craft.bz/?pid=56489057

3)インク 小皿 インク差し用フィルム

さらさらしたものではなく顔料のようなものを探しました(粒状化絵具と言うらしい)。探すと言っても書いてみないとわからないのですから、これはと思うものを「エイやっ」で購入しました。勘で購入したのですがこれが結構いい感じでした。絵の具ではなくインクなのですが乾くとザラついた感じがあります。

holbein社製の「HOLBEIN DRAWING INK」のBLACKです。

文字書きの作業も終わりに近づいた頃、インクを買い足そうと画材屋さんに行きました。すると生産中止になっていて、店員さんに代替商品を尋ねたら、holbein社製の「ACRYLIC INK」のLAMP BLACKを勧められ、一応、入手しました。幸いにこの仕事を終えるまで前のものが持ち堪えてくれたので、まだ使う機会がありません。いつか書き心地と風合いを試してみようと思います。

しかし、用紙なども含めて少量多品種と言われるようになって、製品の生産が性能の良し悪しに限らず、売り切った所で生産が打ち切られる事が多くなりましたね。

小皿はペンにインクを差す(注入する)時に周りを汚さないように、インク壺の下に敷きます。

インク差し用フィルムは、ペン先にインクを溜める隙間があり、そこにインクを差し入れるためのものです。

4)三角定規 セット

手書きの原稿用紙にあたり線(マス目)を引くためのものです。できれば直定規ではなく、三角定規を使った方が平行線が引きやすく、罫間が揃います。

5)鉛筆

普通のシャープペンシル。0.5mm芯でB2くらいの柔らかいもの。

これはマス目を書くものです。インクが乾いてスキャンする前には消す事になるので軽く線を引きます。硬い芯で線を引くと自然に筆圧が上がり、消しゴムで消した後も窪みが残ります。スキャナーはこれも拾うので、後に消す作業がふえるので柔らかい芯を使います。

6)消しゴム

普通の消しゴム。

消しゴムには「ゴム製」と「プラスチック製」と2種類あります。プラスチック製の方がよく消せるそうですが、私はかつてレタリングなどの作業の時はゴム製の消しゴムを使っていました。消しゴムを紙やすりなどでこすって粉を作り、それを消したい鉛筆の線の上にばら撒き、手のひらで撫で回して線を消していたのです。

この消し方は紙の表面をゴシゴシ削るような事がないので、紙に与えるストレスは最小限に抑えられ、窪みにまで入り込んでくれて綺麗に消す事ができます。プラスチック製の消しゴムではうまくいきませんでした。粉のでき方が違っているようです。

最近は下書きを消すと言う作業そのものがなくなったので、私の机の周りにはプラスチック製の消しゴムしか見当たらなくなりました。

7)下敷き(画用紙やカッターマットなど)

文字を書く時は机の上でも構わないのですが、机の表面にキズがあったりして線を歪める事があります。またインクを使用するために汚す可能性があるので下敷きを使います。

本文を書く

1) 手書き文字用原稿用紙をプリントする→マス目の線を引く

Illustratorで作成し、画用紙(ORION SK-17M)にプリントしたもの

3) 本文を書く

数十年ぶりに書いてみると記憶にある「ガリ版文字」とは随分印象が違った。一つはヤスリ版を下に敷いて鉄筆で原紙を切ると、ヤスリの目によって水平、垂直に鉄筆が運ばれるのが理由。代わりにカーブが難しいのだが、漢字の大部分が縦、横の線でできているので、カーブが多少いびつになっても印象は四角い文字ということになる。さらに、仮名の造形を忘れていたり、記憶が変わってしまったのはヤスリを使わなくなったのが大きな原因だと思う。

手書き文字用の原稿用紙ができると、満を持して謄写版印刷文字風に文字を書きましたが、イメージとは違ったものになりました。本音を言うと「期待はずれ」「誤算」といった思いでした。

最後にガリ版を切ったのは21歳だったので50年以上も前になります。「記憶は美しく書き換えられる」と言います。私にとってのガリ版文字も書き替えられていました。

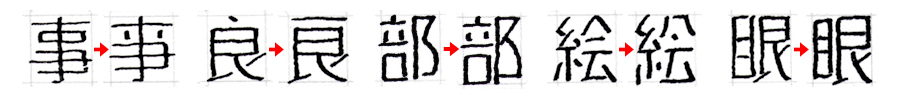

17歳当時(50数年前)「ガリ版文字」は3mmという小さなマス目に書いていました。当然、画数の多いものは線を省略します。また、小さい文字を読みやすくするために「ふところ」を広く書きます。そのために、一定の規則のようなものがありました。規則といっても書く人がそれぞれに工夫したものなので「これでなければならない」というようなものではありません。そのように約束事は自分で作ったものなので拘束力が弱いために記憶はボカされていったようです。

例えば、頻繁に使用する、省略を加えた漢字では「事」「養」があります。頻繁に使っていた文字の省略の仕方は憶えているのですが、他は記憶から消え去っていました。ましてや、今回の手書きは8.5mmの矩形で書くのですから省略する必要もありません。

省略やアレンジは原紙のマス目が3mmという小さいものである事と、ヤスリの目が縦、横である事によって行われ、生まれていたわけなのです。従って、ペンやそれに類する道具を使って書いた文字は似て非なるものであるのは当然の事でした。

「事」:2画から4画で書く「口」を二つの点にする事で横線1本分の余裕ができ「ふところ」が広くなる 「良」:1画目の点を横線にする事で「ふところ」が広くなる 「部」:「こざと」は曲線を少なくして単純化することで書きやすくした 「絵」:9画目の横線を点にする事で「ふところ」が広くなる 「眼」:目偏の横幅を狭くする事で「ふところ」が広くなる。

「ふところ」を広く書くと言いましたが、それは3mmの狭い矩形に書いて効果があるもので、今回のように8.5mm矩形で書いた文字にはあまり効果がありません。それは漢字よりも仮名に現れています。

3mm矩形で書くためにふところを広くしたものを8.5mm矩形でそのまま書くと、なんとも間の抜けた形になったり、文字に大小の差が大きく出たりしました。

結果、8.5mmで書いてそれなりの雰囲気を持つ形を模索しながら書く事になりました。

片仮名は平仮名のような難しさはありませんでした。

それは、平仮名が漢字の楷書から行書、草書と変化してできたいわば新しい形であるのに対して、カタカナは漢字の部分をそのまま使用したもので曲線が少なくできていて、四角の中でまとまりやすい形だからだろうと思います。

手書き本文をデータ化する→データをドキュメントに配置する

本文を書き終えたらデータ化しました。

1) 文字が完全に乾くのを待って、マス目の鉛筆線を消す

上でも述べていますが、しっかり線を引いてしまうと鉛筆の線は消せても窪みが残る場合があります。線を引く時には鉛筆の芯は柔らかいものにするとか、筆圧を抑える事が大事だと改めて実感しました。

2) RGB(後にグレースケールに変換) 300dpi 100% TFF でスキャンする

スキャンの後、補正する。ここで文字は画像になっていますが、普通に汚れを取ったりすると紙面にムラが出たりするので、文字のみを抽出します。Photoshopの色域で選択し、選択範囲の拡張を使いました。これを行う事で背景を白にしたまま、文字を濃くしたり太くしたりなど補正を加える(ここではその作業の説明は省略)事ができます。

3) レイアウトの本文行数に合わせて合成する→貼り付け

誌面は版元の要望でIllustrator CS6を使用しました。当時、Adobeはすでに「CC」の販売戦略時代に入っていました。私も日常は「CC」のついたソフトを使うのが日常になっていました。少し戸惑いがありましたが、互換性は考えられていて、今回の作業に影響はありませんでした。

作業では行数の変更や見出しを追加することなどがあり、「マスク」機能を使いました。

※Adobe CCとはAdobe Creative Cloudと言います。それまでIllustratorやPhotoshopなどのソフトは買い取りで利用していましたが、2015年5月から月額料金で利用できるものに代わりました。いわゆる「サブスクリプションサービス」に代わったのです。

[後記]

PCが普及し始めると、用紙の使用量は減るはずだった。しかし、ドキュメント制作時の確認作業を頻繁に行うものだから、それまで以上にプリントの量が増えモヤモヤが始まった。

ある日決意してペーパーレスな生活を心がけるようにした。メモはスマホやPCのメモ機能を利用した。ドキュメントの確認作業はモニターで行う事にして、プリントは最後の最後に行った。少しは省エネに貢献したかもしれない。そんな生活を続けていたら字を書く機会が激減してしまった。

そんな生活を20年以上続けてきた時、今回の仕事が舞い込んできた。本編にも書いたように記憶は鮮明にあるのだけれど、いざ書き始めると字が書けなくなっている事に愕然とし、記憶の中で形が変わってしまっている事を痛感。40歳頃から筆字を始めたせいもあり、硬筆の字の書き方を忘れてしまっている事に気づいた。

記憶を呼び起こすにはもう一度謄写版印刷を始めればいいのかもしれないが、印刷すべき文書を書く機会も、器材もなく鬱々と過ごしている。

ここで、浅野一郎氏による『謄寫印刷初等教本』を紐解いて、ガリ版印刷のための「ガリ切り(鉄筆で文字を書く)」の基本を再認識してみようと思う。

「ガリ切り」の事をこの本では「製版」と言っている。謄寫印刷を孔版印刷(ガリ版印刷)とも。

「孔版印刷文字の概念」の項では、

…現在(昭和24年当時)行われている孔版印刷文字を大別すると、楷書体とゴシック書体に別けることが出来、製版様式によって別けると、粒頂線を文字構成の基本画とするものと沿溝線をその基本画とするものとに分類することが出来ます。…製版速度の面から眺めた場合、X目鈩(ヤスリ)粒頂製版による楷書体が断然優勢であって…。

ところで、孔版印刷にもより美しい印刷美を求める欲求が存在するのは当然なことで、この欲求に応じるのがゴシック書体なのですからこれはスピード製版の目的には使いません。…

…ゴシック書体は美感覚をもととして構成された孔版文字であります。楷書の製版に於いてはまだ若干《書く》という観念の存在を許し、鈩目を利用して書道的筆法や抑揚の表現をさえ試みるのですが、ゴシック書体の製版に於いては抑揚や筆法はおろか《文字を書く》という観念から完全に脱却し、新たに《文字を組み立てる》《構成する》という観念のもとに製版することが必要なのです。

従ってこの書体の製版に当たっては終始均等な力で、原紙罫劃内に如何に格好よく一字々々を組み立てゝ行く事に専念するのです。均等な力というのはゴシック書体の美は全画同じ太さの線で組み立てられたところにあるので、沿溝線画(縦横画・縦横線)と粒頂線画(斜画、円画・車線、曲線)との間に甚だしい太さの相違が出来たり、沿溝画の起筆部、止筆部がとがったり、…することのないように気をつけねばなりません。…ハネのところはピンとはねたいのが人情でしょうが、ゴシック書体では許されません。…

…ゴシック書体は画線の均等美を要求すると同時に印刷文字としての構成美を要求するのですから、練習の初めから常に之に留意しなければなりません。ゴシック製版者は故に、印刷文字として最も完成した構成美を有つ現用活字(明朝・ゴシック)を規範とし、その文字構成の美的釣り合いを常に分析追求し、孔版ゴシックのよりよき構成に取り入れる心掛けが必要であります。…

※鈩の読みは「いろり、ろ」であるが、この本ではガリ版印刷時に使用する「ヤスリ」を意味している。

と語っている。

粒頂線とか沿溝線と言われる「線」は原紙の下に敷く鈩(ヤスリ)の違いによってできる文字の線の事。鈩(ヤスリ)の表面が粒状態(ドット)のもの(前者)でガリ切りを行なったものを粒頂製版と言い、縦横線になっているもの(後者)で行なったものを沿溝線という。

楷書体とは書道における楷書体を元に語られていて、横線が右上りになり、打ち込みや止めハネなどがそれなりに表される。つまり書道の楷書体を鉛筆で書くように製版する。書道には行書体や草書体があり、それらは楷書体に比べると抑揚があるとは言え楷書体よりも早く書ける。しかし、孔版印刷では楷書体はゴシック書体と比較して早く書ける文字としている。つまり、私の志向した「ガリ版文字」は早く書いてはいけない文字だった。

記憶としてあるのは、ガリを切っている私の前に座った友人が息を詰めて鉄筆の先を見つめていた時のこと。友人は一文字、一文字に要する時間を測っていたが、何文字かを書き終えた時、詰めていた息をふーっと吐きだすと「一文字に1〜2分かかっていた」と言った。

その事は記憶にあっったが、記憶にある時間と当時の時間との間にも大きな食い違いがあるようである。

今回、記憶に基づいてゆっくり書いたつもりであったが、当時、一文字にかけた時間はそんな比ではなかったようだ。このブログを書くにあたって何文字か書き足す必要があり、改めて一文字1〜2分を実践してみたら、造形のそこここに違いが認められた。

ガリ版文字は文字として書いてはいけない「もの」である事を再認識した。つまり、それは記号であり三角や四角と同じである。学校などで厳しく訓練された筆順や抑揚などを用いた筆法とは全く違ったものであった。

友人が文字の基本は「書道」でしょう? と私に聞いたが、「NO」と答えた。ガリ版文字が念頭にあったからだ。筆順や抑揚を考えない文字は書道以前にもあった。篆刻である。

孔版文字のゴシック体は篆刻に似ている。字形が四角いだけではなく、それに持つイメージや書き方に於いても似通っている。

孔版文字の基は活字(明朝体やゴシック体)にある。活字の明朝体は筆文字を基としているが、ゴシック体は欧字のサンセルフ体が基である。従ってトメ、ハネの概念は無い。浅野氏が言うように、

「…ゴシック書体の製版に於いては抑揚や筆法はおろか《文字を書く》という観念から完全に脱却し、新たに《文字を組み立てる》《構成する》という観念のもとに製版することが必要なのです」

「沿溝画の起筆部、止筆部がとがったり、…することのないように気をつけねばなりません。…ハネのところはピンとはねたいのが人情でしょうが、ゴシック書体では許されません」

これらはまさに石に文字を彫る作業と似ているように思う。私が毛筆ではなく篆刻が文字の原点(基本)と思う所以である。