「の」の字は誰?

その頃の私の仕事は「タイトル周り」のデザイン(写植の指定)をして、写植ができてくると社長が描いたレタリングと組み合わせてタイトル部分の版下を完成させることでした。

その後、版下にトレーシングペーパーを掛けて、その上に網掛けや色の指定をすると、雑誌の誌面にあらかじめ空けてあるスペースに程よく配置するための指定をするのです。

そんな些細な仕事でしたが、デザイナーやクライアントの指示に沿った作業を任されている中で、自分の意志(デザイン)が反映する仕事なので腕の見せ所です。誰に見せるものでもありませんが、そんな気負いがありました。

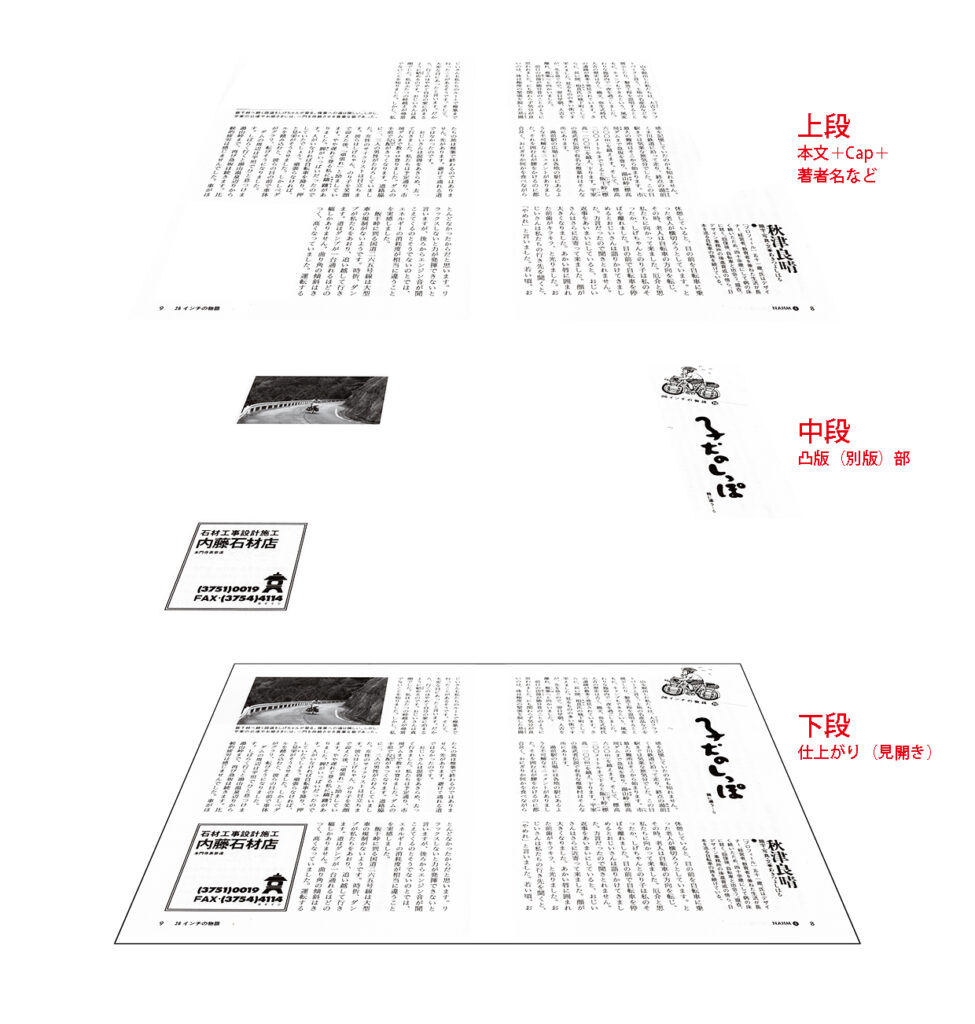

タイトル周りは線画のイラストと描き文字のタイトル、写植のシリーズタイトルなどを版下にまとめます。タイトル下の著者名とプロフィールは本文と共に活字(または写植)で組んでもらいます。ただし、この時の『月刊ナーム』では著者名のみ秀英体をベースにした描き文字なので別版で渡しました。左上は写真です。プリントで入稿します。写真下のキャプションはあらかじめ本文と共に組んでおくか、写植を印字しておいて写真とともに入稿します。左下は別版の広告。広告代理店などの外部で版下を作成して持ち込まれます。また、出版社の制作部でも作成し版下で入稿します。

その日もタイトル周りの仕事でした。電車で見たあの「の」の字を使おうと思いました。

当時、書体の指定は通称で行われていました。「細明(ほそみん)」「中明(ちゅうみん)」「太明(ふとみん)」「特太明(とくぶとみん)」という風に呼んでいたのです。まだまだ活版時代の名残があって、冠婚葬祭時の通知のハガキで宋朝体、教科書体などを使うほかは明朝体とゴシック体くらいしか使っていなかったのでそれで事足りたのです。

「の」の字に固有の名称があるとは知らない私は、その文字に「特太明(とくぶとみん)」と指定しました。しかし、写植屋さんからその「の」の字はあがってきませんでした。直しを交渉しても、違った書体の「の」を納品してくるのです。

現在はPCが普及して書体数は増え続けいています。そして、それを使うタイポグラファーという専門のデザイナーも存在します。デザイナーにかぎらず編集者も含めて、フォントを固有の名前で呼び習わすのが当たり前になりました。

しかし、当時は省略された通称で指定するのが一般的でした。そのことはとりもなおさず、指定する側に書体に対するこだわりが薄かったともいえます。なので、指定の書体がない時は、似たような書体で納品してもいいという習慣がまかり通っていました。もちろん、一線級の仕事をしているデザイン会社やデザイナーに対してはそういうことはしなかったのでしょうが、底辺の出版、デザインの現場では「無いときは仕方がない」で済まされていました。

活字が我が国でつくられ始めた明治の頃、つくった活字を利用して印刷の仕事を請け負っていました。それが印刷所の始まりでした。従って印刷所を選んだ時点で使える「字体(書体)」は決まります。評判の字体があれば活字を買い、開業して印刷を請け負うことも少なくありません。このように字体と印刷所は切っても切り離せない関係にありました。従って、本つくりを印刷所に発注するということは字体を選ぶことでもあったのです。

70年代になってもそういう活版印刷の時代の習慣が少なからず残っていて、80年代に写植の普及で書体が多くなっても、活字世代の先輩たちは「見出し明」とか「特太明」といった、書体にこだわりのない指定をしていました。だから私の求める「の」の字の「正体(しょうたい)」が判るまでには数年を要したのです。

【字体と書体】「字体」は文字の点画から成る骨組みであり、それを表記した文字の形が「字形」となります。その昔は、宋朝体、教科書体などの違いは「字体」の違いとして認識されていました。

「書体」とは、一貫したデザインで形成された字形の集合体です。広義では明朝体、ゴシック体、楷書体というようにそれぞれの種類を、狭義ではリュウミン、ヒラギノ明朝といったそれぞれのデザインを書体と定義して区別します。

現在では「字体」と「書体」は同義的にも使用されています。

実は、「の」の字の書体名を知るためにもうひとつ知っておかなければならないことがありました。それは写植のメーカーに関することです。

当時、写植はモリサワと写研の二大メーカーで占められていました。モリサワは関西、写研は関東といわれていました。後にリョービが加わりましたが、おおむねモリサワと写研で占められていました。

メーカーは写植の書体や写植機をつくるだけではなく、同時にオペレーターの養成も行っていました。半年くらいの研修期間だと記憶しています。そこでオペレーションを学んだ者は写植機を導入する会社に斡旋してもらったり、自分で写植機を購入して個人事業主になったりしていました。

私の周辺にもそのようにして開業した写植屋さんがたくさんありました。しかし、そのほとんどが写研製の写植機と文字盤を使っていました。

ある写植屋さんに「の」の字の見本をみせると、「それはモリサワです、うちにはありません」と素っ気なく言われてしまいました。その時は、モリサワが何であるかも分からないままに諦めざるを得ませんでした。

「の」の字が何者であるか、ますます分からなくなっていました。

デザイン会社に勤めて2年後のことです。会社を辞めて独立しました。当然、写植屋さんが必要になります。写植の発注量が増えた頃に、知人がひとりの写植屋さんを紹介してくれました。彼は写研の写植機を使っていたのですが、写研とモリサワの両方の文字を印字できるように文字盤をつくっているというのです。そして、書体についての知識も豊富でした。その彼が「の」の字の名前を教えてくれました。

「の」の字は通称、「かな民」といわれるモリサワの特太明朝体だとわかりました。

それは東京築地活版製造所で明治20年頃につくられた初号活字の平仮名をモリサワが写植にしたものだったのです。

「かな民」には多くの人が魅せられていると思います。「文字」に関して豊かな表現をしておられる正木香子(まさききょうこ)さんもそのひとりです。正木さんのブログに「かな民」の一文があったので紹介します。

私にとって〈秀英初号明朝〉が水のなかの世界みたいに静かで、超然とした印象であるのに対し、〈かな民友明朝〉でかかれた言葉は音のある世界、地上の世界だ。同じストイックでも、どこか人間くさいというか、道楽の気配が漂うというか、私財をなげうって楽しみごとをきわめたような気迫なのである。

はたして、この書体のもとになった初号活字の制作者が何者なのか、それは残念ながらわかっていない。

でもこの字をみていると、ひょっとしたら、あのヴァン・ゴッホのように、世間の評価や名声とは縁遠い、放蕩の限りをつくした人生だったのではないか。そんな荒唐無稽な想像までしてしまう。

正木氏は「荒唐無稽な想像までしてしまう」と文を閉じておられますが、その想像はあながち外れてはいはないようです。

矢作勝美氏は『明朝活字』の中で、

「(築地体の改刻を主導したとされる)小倉吉蔵は素質にめぐまれ、字母製造の技術は、ひときわ抜きんでていたという。…しかし、惜しむらくは、名人といわれる職人にありがちな酒にとり憑かれ、そのうえ放浪癖もあったらしく、各地を遍歴している。…」

と評しておられます。

その後、その写植屋さんが仮名だけを印字してくれたので、その都度、紙焼きして一文字一文字切り貼りして使うようになりました。そして、さらにその後、切り貼りしているのを見かねた写植屋さんは、写研の写植機でも使える「かな民」の文字盤を作ってくれたのです。

私が最初に総武線の中吊り広告で「の」の字を見かけてから手に入れるまで丸5年が過ぎていました。

三度目の出会い 〜活字への回帰〜

他のデザイナーさんはどうでしょう? ひとつの書体を手に入れてデザインが楽になったと感じるでしょうか? 一般の人には想像できないことかもしれませんが、「かな民」を得たことで私の装幀は「書籍の顔」らしくなってきました。もちろん、装幀の良し悪しはタイトルだけで決まるものではありませんが、タイトルは書籍を装幀する上で中心を占めるものです。そこに自信をもって「かな民」を使うことができるのは頼もしい限りです。これみよがしに、次々に節操なく「かな民」を使っていました。

著者:D・A・レイナー 訳者:宮田洋介

発行者(編集発行):株式会社パシフィカ 発売:株式会社プレジデント社

装幀:島津義晴 イラスト:生頼(賴)範義

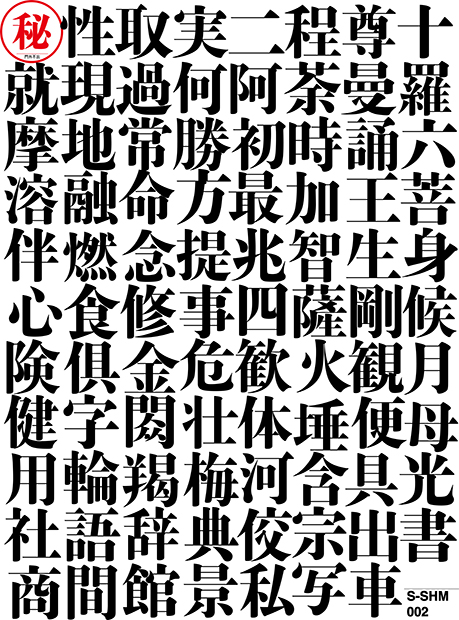

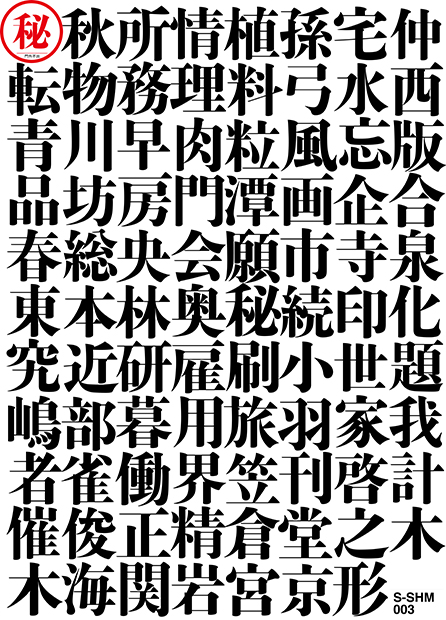

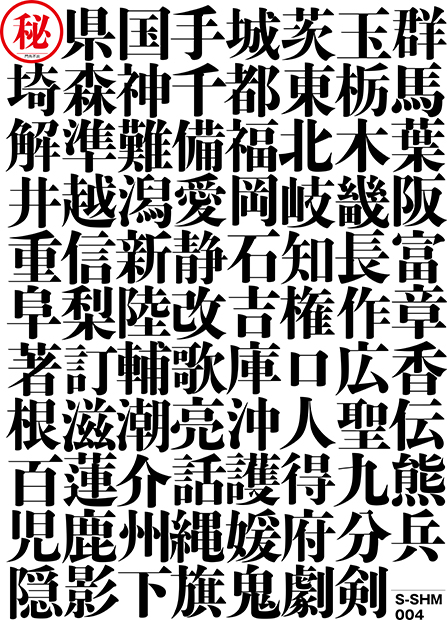

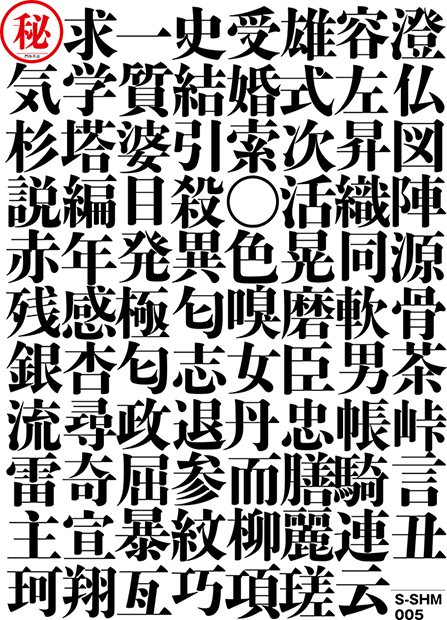

「かな民」を使い始めた頃の仕事。この頃は「石井特太明朝体(EM-A-OKL・写研)」と紙焼きした「かな民」を切り貼りして使用していました。現在、写研では「かな民」は「かな民友明朝(MYEM・写研)」という名でフォント化されています。

「かな民」に使い慣れた頃、ひとつ問題がありました。すでに述べたように、会社に出入りしている写植屋さんは写研の写植機です。その中に「かな民」に合う漢字の書体が無いのです。私が持っている文字盤は仮名だけで漢字はありません。他の書体と混植(こんしょく)しなければ使えなかったのです。仕方なく「(写植屋さんに)ある書体」で代用していました。その後も試行錯誤を重ねながら「新聞特太明朝体」や「秀英体」と合わせて使うようになりました。(現在、写研では「かな民友明朝 MYEM・写研」との組み合わせ書体は「新聞特太明朝 YSEM・写研)を推奨しています。)

もともと「かな民」は「築地体」といわれる書体であり「秀英体」とはその成立過程からみると兄弟のような関係にあります。なので漢字に関しては互いの雰囲気は合っていました。少しの妥協を許しながらその組み合わせで使うことにしました。

【混植・こんしょく】異なった字体、書体を単語や文章で混ぜて使うこと。昔から見かけるのは漫画の吹き出しです。漢字はゴシック、仮名はアンチック体というように混植しています。また和文書体と欧文書体を一文に混ぜることも混植といいます。

【築地体と秀英体の関係について】明治十年代にはいり、活版印刷が全国的に普及するようになります。これに先立って東京築地活版製造所の平野富二(社長)は明朝活字の本格的な改刻にそなえて小倉吉蔵(飾金具師の出身)を上海へ派遣しました。しかし、小倉は帰国するとまもなく築地活版所を辞め、字母製造業・字母吉を開業、独立しています。このことで母型の製造方法は世間に公開され母型製造業者があらわれるようになりました。この頃に秀英舎(秀英体を開発した会社。一時、「秀英社」とも表記していた。)は活字母型の自家鋳造を開始するために製文堂を創設しています。製文堂には平野述之助らがいて、小倉吉蔵から母型の製造方法を学んでいます。

このことで、築地体と秀英体の関係が近いものであると想像できるのです。

「かな民」を使い慣れてきた頃に、写植に対する不満がありました。写植は「写真植字」というように、文字通り写真の撮影から現像、プリント(引き伸ばしプリント)までの原理を応用した印字システムです。活字と違っていろんな書体が使えて大きさも簡単に変えることができるようになりました。しかし、便利にはなったけれど、いくつかの問題も含んでいます

一つは、印画紙をドラム(円筒形)に巻きつけて文字を投影し焼きつけるものなので、ドラムの丸みが影響して歪みがでます。それは大きい文字ほど顕著に現れます。さらに写植の印字作業の中で、ドラムに印画紙を巻きつける作業があります。この段階で印画紙が歪んで巻かれることで、仕上がりに歪みが生じることもありました。

二つ目は、活字はそれぞれの大きさで文字が刻まれます。それは各大きさの活字が理想的なプロポーションに仕上げられていると言うことなのです。

写植の場合は文字盤の文字(文字の大きさ4mm)をレンズで拡大縮小して大きさを変化させるので縦画、横画の太さの比はそのまま変わりません。ベストのプロポーションはどの大きさなのか曖昧になっています。いろんな大きさで自由に使えると言うのは便利なのですが、その代わりに文字のベストの造形を曖昧にしてしまったのです。

書籍のタイトルで大きく使おうとする時、それは大きくても2cmくらいなのですが、縦画に対して横画(横線)が太くて野暮ったく見えます。小さく使うと横棒が細くなりすぎて見えなくなります。

さらに、それは印画紙に焼き付けられたものなのでエッジが滲んでいます。時にはいい効果でもありますが、コントロールできないのが不満でもありました。

「秀英体」を「かな民」に合う書体に描き直す

理想的に「かな民」を使うには、初号活字を買ってきて、清刷りをとり、さらに紙焼き(プリント)にするという面倒な作業になります。タイトルだけならまだしも、サブタイトルやリードともなると、字数が一気に増えて気が遠くなります。なので写植に対するそんな不満を抱えつつ「かな民」と合わせる書体の試行錯誤を続けていました。

すでに述べましたが最初に合わせたのは「石井特太明朝体(EM-A-NKL・写研)」でした。次に「新聞特太明朝体(YSEM・写研)」。これは佇(たたず)まいはとても似合っていましたが、やはり少し華奢(きゃしゃ)に見えました。そして「秀英体(SHM・写研)」に出会ったのです。後にモリサワの書体(見出し明朝体・MA31)も使えるようになりましたがやはり少し違和感がありました。

以来、「かな民」には「秀英体(SHM・写研)」を合わせて使うようになりました。

ある時、書籍のカットに使われている「霊」というひと文字を見ました。縦線、横線のバランスがよく、美しい明朝体でした。それは築地体の「初号活字」を印刷したものでした。

矢作勝美氏が『明朝活字」に築地体の初号活字を評した一文があります。

「(初号明朝は)いうまでもなくもっとも大きな活字である。力の籠もった格調の高いもので、初号以下の明朝を統率するのにふさわしい、王者の風格をそなえた書体といっていいだろう。」

私がその文字に感じたのは「王者の風格」だったかどうか確かではありません。しかし、格調の高い文字だと思ったのは記憶しています。

上述のように写植は縦画、横画が垂直に交わるはずが、数値では現れませんが、私の目には歪んで見えています。写植とは、使うものにいろんな便利をもたらすと共にそうした不安定なものも身につけて生まれてきたのです。そんな曖昧さを身に纏っていることが「格調」を失う原因にもなっているのです。

大きさ毎に一文字一文字を職人の確かな技術で彫られた「活字」にはそのような曖昧さが一切ありません。初号活字に限らず、活字が「格調」や「風格」を身に帯びるのは必然の結果だったのです。

この時、私は試行錯誤の末に得た「かな民」+「秀英体(SHM・写研)」の組み合わせに疑問を持ち始めました。

その頃の私は、すっかりグラフィックデザイナーになっていて、「字を描く」ことは忘れていたのかもしれません。アートディレクションをするだけで手いっぱいの状態だったこともあり、ロゴタイプならともかく、装幀で書名やタイトルを描くことは少なくなっていました。

しかし、一方で、自分のようなデザイナーは掃いて捨てるほどいることも知っていました。そんな中、スタッフには個性を際立たせるためにデザインの他に何かひとつ、自分にしかできないことを見つけるように言い聞かせていました。そのためには仕事の他に読書は言うに及ばず、映画を観る、スポーツで鍛える、遊ぶ等々を勧めていました。

そしてその結果、例えば「絵が描けるデザイナー」「写真が撮れるデザイナー」「スポーツに詳しいデザイナー」というようなクリエイターになってくれることを願っていたのです。

しかし、肝心の自分のことを忘れていました。「字が描けるデザイナー」になることを、です。

当時、私は清瀬市に住んでいて、通勤は西武新宿線、西武池袋線のどちらを使っても通勤時間に違いはありませんでしたが、池袋線の方が街に出会える気がして西武池袋線で通勤していました。会社まで池袋駅と新宿駅のターミナルを通ります。当時、池袋は西武デパートやPARCOを中心に文化的な香りが充満していて、地下街を通り抜けるだけで最先端のポスターに出会えました。

新宿駅から新宿御苑前駅までは歩くのですが、こちらは地上、地下共に見るべきポスターやショーウィンドウ、商品が窮屈なくらいに迫っていました。

その日もいつものように新宿駅から会社へ向かって地下道を歩いていていました。何気なく目にしたポスターのキャッチフレーズが「綺麗」に見えました。理由を探ろうとしましたが、その時は「ファッションだから」綺麗に見えるのだろうくらいに思い込んで、放っていました。しかし、その疑問は膨らんでいきました。そして、ふと「描いてある?」と思ったのです。タイトルならともかく20文字以上もあろうかと思えるキャッチフレーズでした。自分の常識に照らして「そんなことしないだろう」という気持ちがあったに違いありません。幾日かして、私はポスターの前で立ち止まり精細に眺めていました。そして、明らかに描いた痕跡を見つけました。

写植であれば大きくすると粒子が荒れてくるはずです。それが一切ありません。そして、横線の打ち込みが写植であれば矢じり状になっているはずがストレートな直線になっていました。やはり描いてあるのです。そこまでするとは想像もしていませんでしたが、広告のデザイン界では当たり前のことなのでしょう。それから、私は何文字あろうと描かなければという思いが出てきました。

デジタルが可能にした「書体」の開発

手描き(アナログ)の時代に書体をつくるには数人のスタッフがいて5年はかかるだろうと計算していました。毎日を慌ただしく過ごしている私にそんな時間も、スタッフの余裕もありません。烏口を使って数千字を描きあげるのは一生の事業になります。「かな民」に合わせる書体の構想はありましたが、それらを「書体」として完成させることは諦めていました。

ところが、デジタルの進歩は目覚しく、PhotshopやIllustratorが実用レベルにまでなってきました。計算すると1〜2年でフォントとしての実用レベルである2,000文字は描けそうでした。

デジタルよりアナログを好んでいた私ですが、デジタル技術は「書体」をつくる時間と技術を与えてくれたのです。

この時、やっと「字が描けるデザイナー」になることを決心しました。

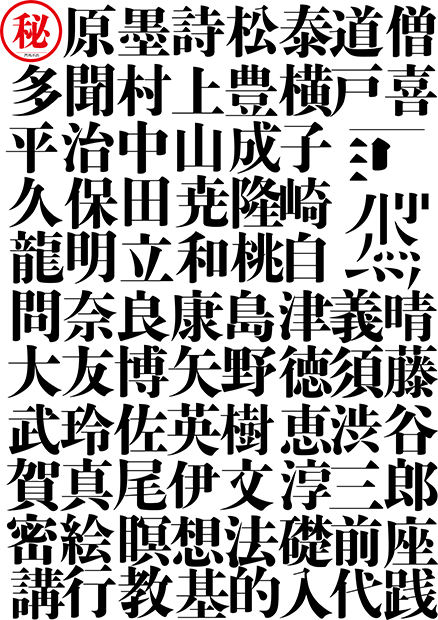

かな民に合わせる書体を描き始めるにはきっかけが必要でした。常用漢字だけで2,000字を超えます。地道に描き続けなければ完成しません。長続きさせるには何かと関連付け、義務化するのがいいのです。また「声」にすることも必要です。私はその頃担当していたスタッフにそのことを言い、雑誌の記事タイトルと著者名を描くことにしました。もう逃れられません。間隔は長いと飽きてきます、短いと仕事に破綻が来ます。4〜5文字描くには「月刊誌」くらいのペースが好ましく思われました。選んだのが水書坊の『月刊ナーム』でした。

一文字、二文字と担当者から依頼がきて、数はみるみる増えていきました。そして逐次、PCで使えるフォントとしてプログラムすることにしました。現在、1,800字くらいまで描きためています。

この後、タイトル用の標準仕様と著者名やサブタイトル用の横画を少し太くしたものを用意しています。当面はこの2種類で事足りています。

2002年12月20日 第1版第刷発行

著者:桐山靖雄 発行者:森眞智子 発行所:株式会社平河出版社

装幀:島津義晴+須藤康子 印刷所:凸版印刷株式会社 用紙店:中庄株式会社

帯の漢字以外は「かな民」+「S-SHM」。

このような宗教や人文関係の書籍は、柄も絵柄も入れない方がメッセージが伝わるので、

紙質による手触りと文字だけの装幀にしたかった。そんな時、仮名は一文字だけど「かな民」が似合っていると思います。

※次回は既成の書体を利用したオリジナルの書体のつくり方をレポートします。