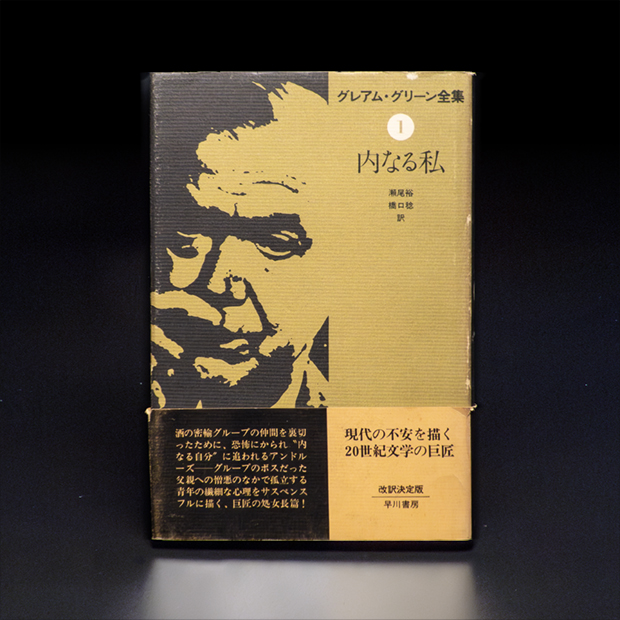

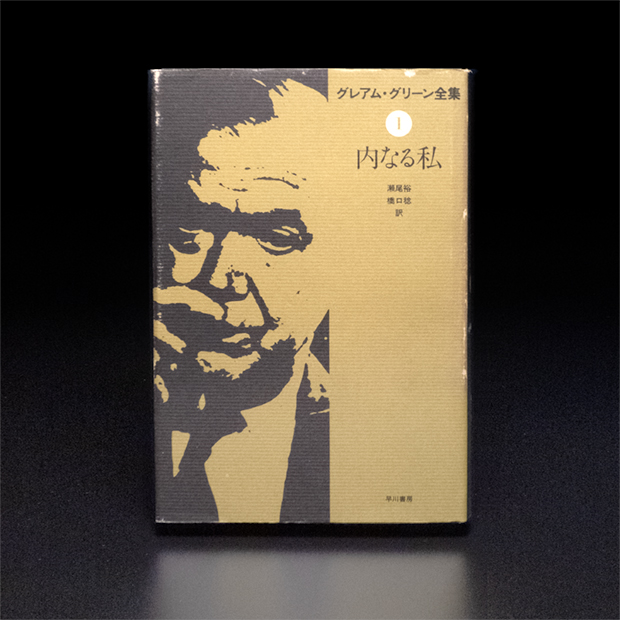

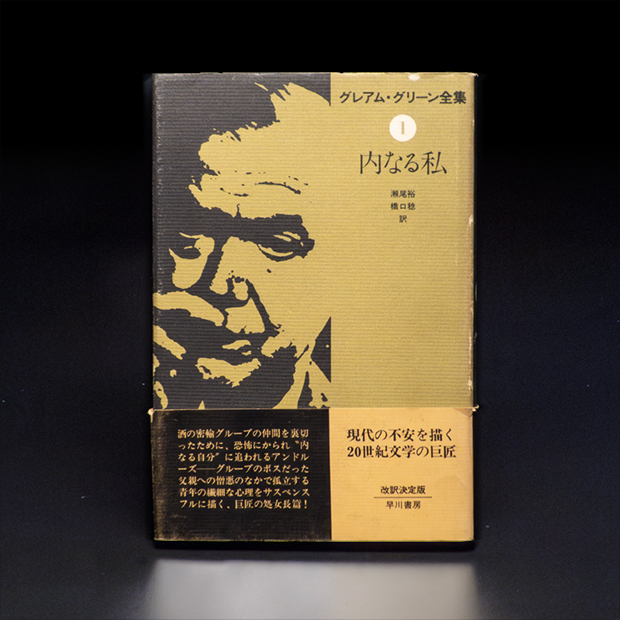

和文表紙 帯付き

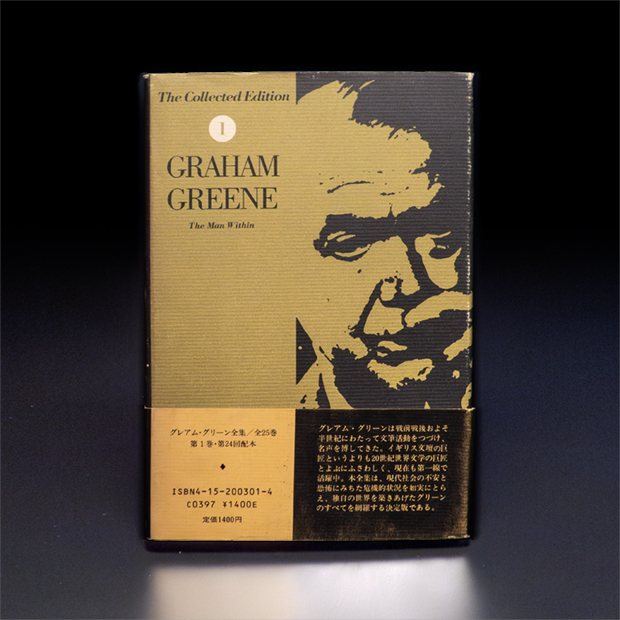

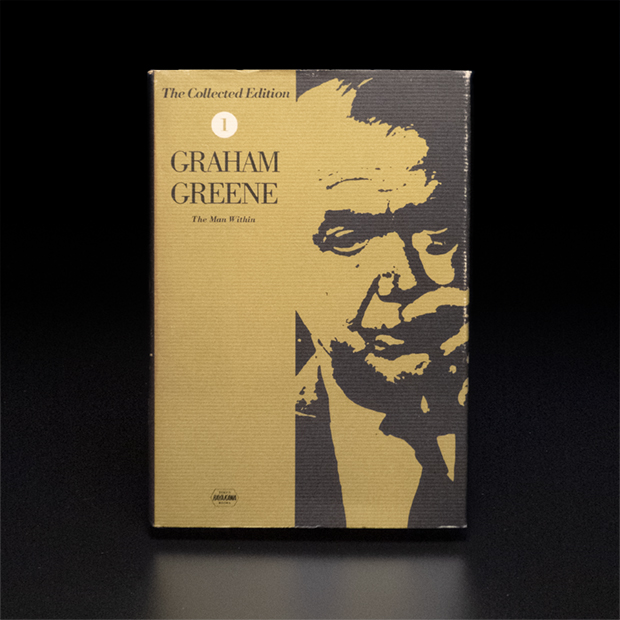

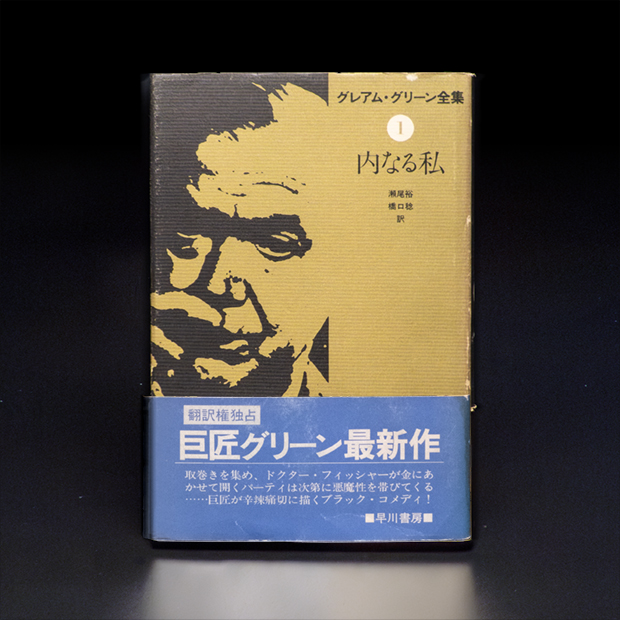

英文表紙 帯付き

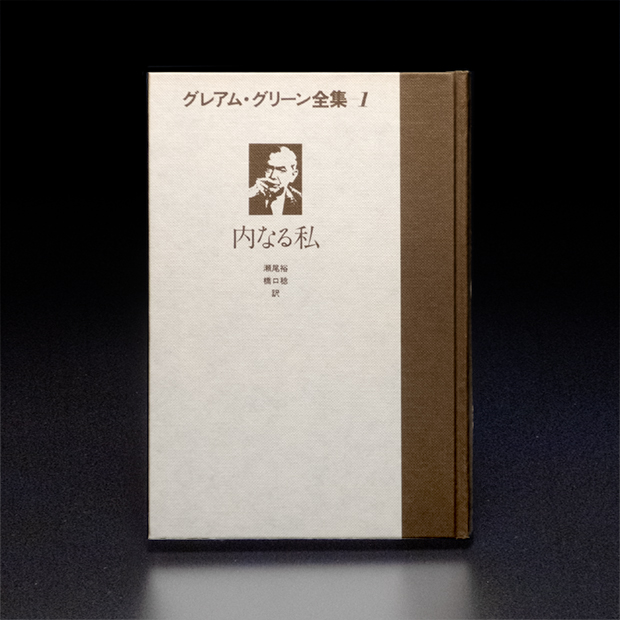

和文表紙

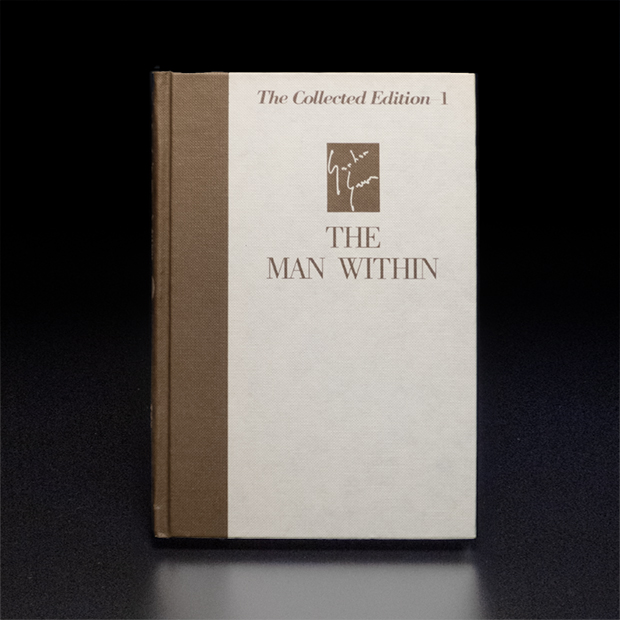

英文表紙

和文表紙

英文表紙

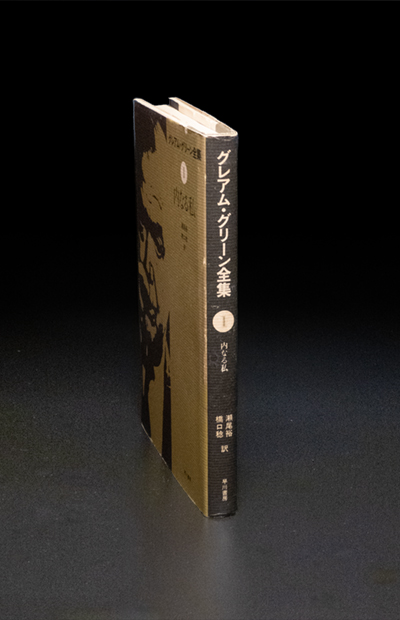

『内なる私』jacket 背_帯付き

『内なる私』jacket 背

『内なる私』cover 背

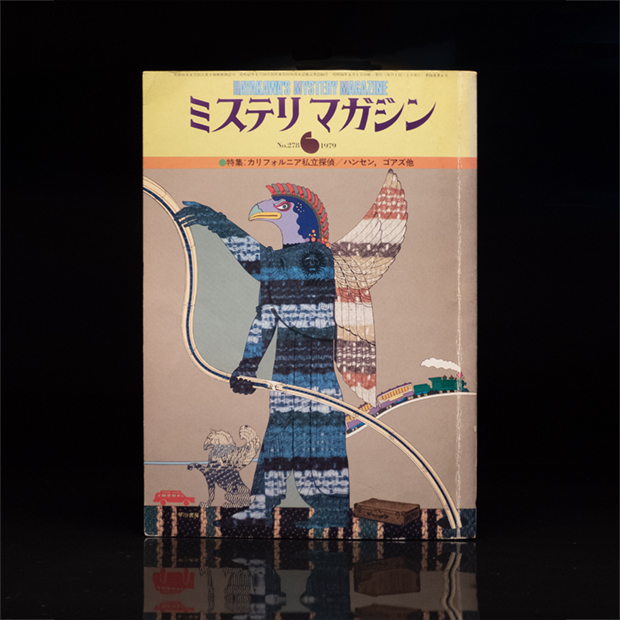

『ミステリマガジン』の編集長(S氏)から『グレアム・グリーン全集』の装幀を依頼されたのは1979年の夏頃だったかと思います。S氏と手掛けていた『ミステリマガジン』のリニューアル版が刊行されたばかりの頃の事でした。雑誌のロゴタイプ『ミステリマガジン』の場合

短い期間に雑誌のリニューアルと全集の装幀という大役を任された事に、今頃になって改めて驚いています。当時、私は30歳になったばかりの駆け出しのデザイナーでした。早川書房としては思い切った、勇気のいる登用だったのではないかと思います。※装幀とは

見本に渡されたリニューアル前の『ミステリマガジン』はタイトルロゴ、表紙が小さく感じた。絵と文字を区分けしてしまうというのは絵描きさんがレイアウトするとありがちである。区切りをなくす事にした。

ー

『ミステリマガジン 』1979年6月号 NO.278

発行所:株式会社早川書房

表紙:真鍋博

タイトルロゴや表紙のリニューアルを終え、少しして編集長が評判(評価)を語ってくれた。概ね好評だけれど熱心なファンには不評との事。気落ちした私に「時間が経てば評価は変わります」と言う編集長のメガネの奥の目は笑っていた。

ーーー

『ミステリマガジン 』1979年7月号 NO.279

表紙イラスト:ナカムラ・テルオ 表紙・扉・目次構成:島津義晴+野々村晴男

全集が企画、出版された1970年代〜1980年代は活字から写植へ、活版印刷からオフセット印刷へと移行する過渡期でした。書籍の本文は「活字」で組まれていて、ジャケットや帯の文字は「写植」が使用されていました。従って、本文は活版印刷、ジャケットやカバー、帯などはオフセット印刷で行われていました。

この事が少なからず全集のデザインに影響を及ぼしました。

※参考:グラフ系雑誌の本文は写植への移行が早く、例えば集英社の月刊『プレイボーイ』は1975年、『MORE』は1977年に創刊されていて、両誌共に本文まで写植でした。もっともこの2誌は写真を多用した雑誌(すべてがオフセット印刷)だった事が本文を写植にした理由だと考えます。

なぜなら、例えば『ミステリマガジン』や『S-Fマガジン」のような「読み物」系の雑誌では、本文は活字を中心としたつくりになっていたからです。

ただし週刊誌や新聞は制作のサイクルが短いために体制を整備する事が難しく、本文の写植化は遅れていたのを記憶しています。

タイトルを英語表記にする ー『ヒューマン・ファクター』の場合ー

『グレアム・グリーン全集』の装幀よりも少し前になりますが、S氏からグレアム・グリーンの最後の著作となった『ヒューマン・ファクター』の装幀の依頼がありました。ここで私は小さな冒険を行っています。

日本人は欧米にコンプレックスがあるかのようで、横文字をことさらに崇める傾向があります。そうした傾向が書籍のデザインにも散見でき、日本の書籍であっても表紙には英文がいろいろな形で使われています。

本の表紙に横文字が氾濫する中で「海外文学」というジャンルである事を際立たせるのは簡単ではありません。いっそ「英語表記の表紙(または原書の表紙)」にしたらいいのではないかと思いました。その場合は英文タイトルに和文のルビを振るというものです。

とはいえ、たとえ和文のルビが振ってあっても英文の表紙は現実的ではないとも思えました。

出版界は最新の考えや出来事を本にして出版していますが、つくっている人たちは意外に保守的な人が多く、新しい事や先例のない事は避けたがる傾向にあります。この時のアイディアは、そのままでは使えないと思いました。

あれこれ考えた末に、「英語表記の表紙」のようにつくりつつ、和文をルビとしてではなく、英文を損なわない程度のほどよい大きさにしようと決めました。

ところが、「ほどよい」というのが一番難しく、「白」を右端としたら「黒」は左端にあり、それらは1点で示す事ができますが、「グレー」はその「間」にあって、その1点は無限に存在し、特定するのは簡単ではありません。それと同じように「ほどよい」1点を見つけ出すのはとても難しい事です。

また、「ほどよい」と思うのは選ぶ人の主観に過ぎません。主観で押し通す事もできますが、波風が立つのは避けたいので根拠を探る必要がありました。

こういう事は結局は主観でしかないのですが、自分がどれくらいの可能性を試し、確認したかという事実があると無いとではその後の制作に影響してきます。ために英文と和文タイトルを様々な大きさにして組み合わせてみる事にしました。

ところが、これが大変な作業になりました。当時はパソコンはありません。コピー機も定型の拡大縮小しかできなかったので、それらの機能を組み合わせての試行になり、随分、時間がかかりました。

例えば50%の大きさにしたいと思う時、定型の縮小(A3→A4またはB4→B5)で71%にして、さらに同じ設定で縮小します。結果は50.41%です。整数値の縮小にはなりませんが、このような作業を繰り返していろいろな大きさのタイトルをつくりました。

その様は、今となってはおかしいやら、悲しいやらピエロのようでもありましたが、以上のような作業を経て、英文と和文のほどよい大きさを探り当てて『ヒューマン・ファクター』は出来上がりました。

著者:’グレアム・グリーン 訳者:宇野利泰

発行者:早川 清 発行所:株式会社 早川書房 印刷、製本所:中央精版印刷株式会社

ーーー

カバー(ジャケット)デザイン:島津義晴 カバー(ジャケット)イラスト:大久保友博

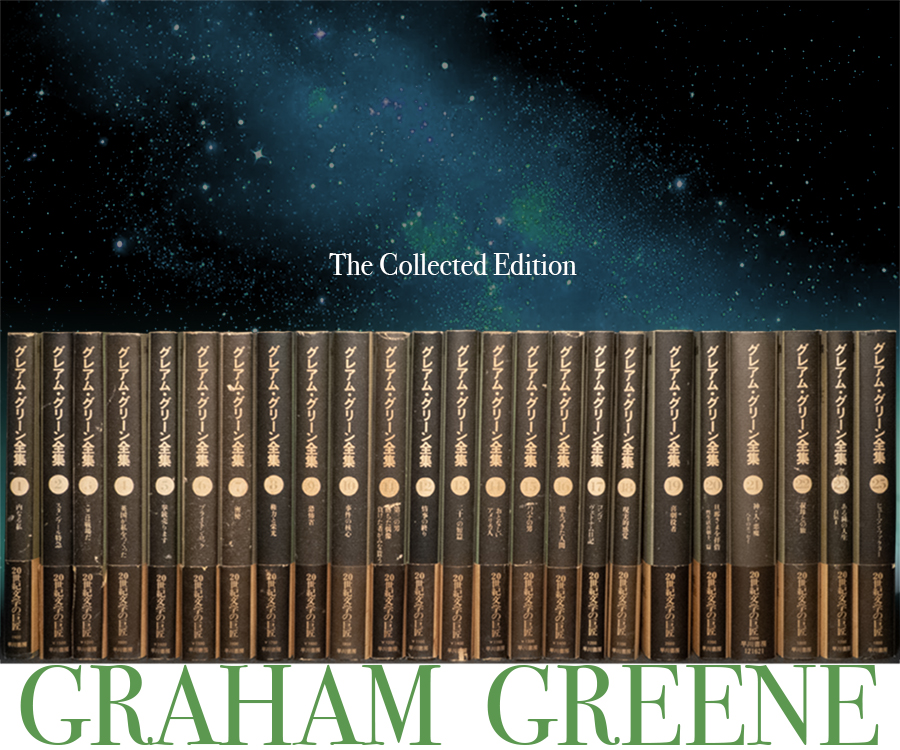

『グレアム・グリーン全集』の企画制作当時は景気が良かった事もあり、他社で出版された全集は箱入りが多かったので、『グレアム・グリーン全集』の装幀でイメージしたのは箱入りでした。しかし、この全集はハードカバーでジャケット装にしたいというのが編集部の意向だったのです。

この時、制作意欲が少し削がれました。私の脳裏には小学生の頃に女の子が読んでいた「少年少女文学全集」が思い出されたからでした。

記憶にある「少年少女文学全集」もハードカバーにジャケット装でした。オフセットによる4色印刷のジャケットの表紙は白地に絵が置かれていて、上方にはタイトルが大きく配置してありました。背はタイトル、著者名、出版社名とロゴマークがあり、裏表紙はまっ白な紙面の真ん中に会社のロゴマークが黒色で置かれていました。寂しく、安っぽい感じがしました。

『グレアム・グリーン全集』をジャケット装にしたら安っぽくなるのではないかと不安になりました。

奥付によると最初の刊行は『ハバナの男』で1979年11月。最後は『神・人・悪魔』の1987年4月となっているので全巻を刊行し終えるのに足掛け9年を要している。担当編集者のSくんはこの計画表を渡す時に、グリーン氏はまだ生存しているので「全集」とは表記できないと語っていたが、『ヒューマン・ファクター』が最後の著作となったので問題なく終えている。

この計画表に書かれた「字」はSくんの人柄を蘇らせてくれる。あまり野心は無く、ひたすら勤勉で誠実な青年であった。一見、女性が書いたかにも思えるこの字体は優しさに溢れている。

「裏表紙」を英文の「表紙」にする

レイアウト用紙を前にした時、二つのテーマがありました。一つは洋書らしさの表現であり、もう一つは寂しく安っぽい装幀にしない事です。

「洋書らしさ」は『ヒューマン・ファクター』と同じように欧文タイトルを大きくして、和文を小さめにする方向で考えていました。しかし、諦めの悪い私は原文(英文)で表紙を作るというアイディアも捨て切れずにいました。

装幀に手をつけてどれくらいの日数が過ぎていたか、何がきっかけだったかは記憶にありませんが、表側を「和文の表紙」、裏側を「英文の表紙」にするというアイディアが出て来ました。これで裏表紙が寂しくなる事はないし、「表」「裏」が共に表紙の本というのも珍しくて面白いと思ったのです。

しかし、問題がありました。表側を「和文の表紙」にした場合は表側に英文が無くなり洋書の雰囲気が希薄になると思われました。『ヒューマン・ファクター』で試した方法も捨てがたく思え、考えが右に左に揺れ動きました。

迷った時間は短く、方向性が決まりました。

「背」を中心にして「和文の表紙」と「英文の表紙」を左右対称にする事にしたのです。そして、そこから出てくる「表紙側に英文が無くなる」という問題点は、グレアム・グリーン氏の肖像を使用する事で補えると思いました。できるだけ大きくして「外人さんの顔」を主張させる事で十分に海外の雰囲気が出ると思ったのです。

結果が出ている今となってはなんて事のないアイディアですが、ずっと以前から準備していたアイディアを捨てるには思い切りが必要だったし、新しい思いつきで進める事は勇気のいる事でした。

ここまで、ブログを書き進めるにあたって、文意を伝えるために「表紙」と「裏表紙」とを使い分けて表記していますが、当時の私としてはどちらも「表紙」のつもりでした。どちらを上にして並べてもいいように考えていたのです。

幸いに全集の出版当時、バーコードは存在せず、ISBNコードは帯に入っていれば良かったので、和文、英文の表紙を対照にしてつくる事ができました。

後日の事ですが、1986年にチャールズ皇太子とダイアナ元妃(プリンセス・オブ・ウェールズ)が来日されています。この時、いろいろな所で「英国フェア」が行われていて、書店も例外ではありませんでした。

その日も『グレアム・グリーン全集』を担当したSくんがやって来て、笑みを浮かべながら「書店さんが全集を全巻(おそらく24巻)平台に置いてくれています」と言うのです。当時、チャールズ皇太子とダイアナ妃の来日はTVを中心に、連日大きく報道されていたので、私は「世間は英国フェア一色だからそういう事もあるだろう」くらいに理解して気のない返事をしていました。しかし、Sくんはそんな私を意に介さずに、「日本語の表紙」と「英語の表紙」を全巻並べてくれていたと説明してくれたのです。ようやく48巻が平台に並んだ様子が想像できました。「期待せずに抱いていた置き方(表裏のない本)」が現実になったのです。嬉しくなりました。この時、Sくんの笑みの訳がわかり、笑顔を返しました。

「特殊紙」は写真やイラストに勝るとも劣らない表現力を持つ

洋書(海外文学)らしさを表現するためにグレアム・グリーン氏の顔写真を使う事にし、裏表紙を「英文の表紙」にする事で寂しくならないようにしました。

もう一つ気がかりだったのはジャケット装にする事で「安っぽい」装幀になる事でした。

ジャケット装にする事で「安っぽい」装幀になる理由の一つが「マークがポツンと置かれた」デザインにありましたが、それは裏も表紙にする事で解決しています。しかし、もっと決定的な理由があったのです。

私の学生時代の作品づくりはポスターカラーが主な「絵の具」でした。B2判のパネルにケント紙を水張りして、刷毛で全体にムラなく塗る事ができた時の美しさは、そのままでも作品だと思いました。色面に対してそんな思いを持ちながら、私はプロになっていました。

最初に任されたデザインは出版案内(B判三つ折り)でした。この時は表紙にイラストを描いたり、習ったばかりの写植指定をしたりして、ラフスケッチから版下までの全ての工程を一人で行いました。色校正が待ち遠しく思えました。

一週間ほどして印刷屋さんが色校正を持ってきました。印刷屋さんはこれ見よがしに校正紙を私の前に広げました。私の喜ぶ顔を期待しているのが分かりました。しかし、私の表情は強張っていて無表情だったに違いありません。

校正紙をひとめ見た私の心臓は凍りつきました。目の前にあるのは私のイメージしていた紙面ではなく、自信を持って指定した色面には風合いも何もなかったのです。リーフレットが安っぽいチラシに見えました。色校正はコート紙にオフセット印刷したものでした。

当時、オフセット印刷に関して世間では活版印刷と比べて「綺麗」と評判でしたが、私は失望しました。「綺麗である事を良しとする価値観」に疑問を持った最初だったかも知れません。

この時、私はオフセット印刷が何物なのかを思い知らされたのです。

「少年少女文学全集」が安っぽく見えた理由は「裏表紙」のデザインよりも、コート紙にオフセット印刷だった事が大きく影響している事を知ったのです。

三つ折りリーフレットの失敗以降、チラシやポスターは塗工紙にオフセット印刷で良しとしつつも、「装幀」においては有効な使い方を考える必要があると思いました。

そこで思いついた事がいくつかありました。

インキや印刷方法に選択肢は多くなかったので、用紙に可能性を見出しました。

アート紙やコート紙のような「塗工紙」と言われるものはオフセット印刷における色再現を極めようとしてつくり出された用紙です。従って、CMYKのインキもそれに合わせて開発されています。

色彩豊かなカラー写真やイラストを使ったデザインを行うのなら用紙は「塗工紙」にすべきでしょうが、私の求める風合いやテクスチャを表現するには「特殊紙」がいいと思いました。写真やイラストに負けない表現力が潜んでいるからです。

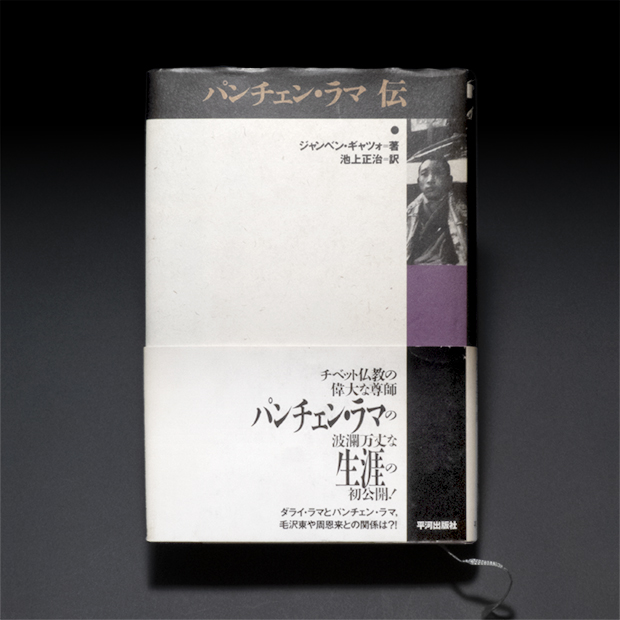

装幀を始める前に資料を集める。当時はインターネットは無いので、この時は編集者Oくんが著者に借りてきた写真を見せてくれた。城壁のような白壁に惹かれた。Oくんたちはその写真を使うものと思っていたようだが、私は「用紙」で表現する事にした。メインヴィジュアルは「特殊紙」。「用紙」の表情は写真やイラストに勝るとも劣らない情感を醸し出してくれた。

ーーー

『パンチェン・ラマ伝』発行日:1991年3月15日

著者:ジャンベン・ギャツォ 訳者:池上正治

装丁:島津義晴・矢野徳子

発行者:堤 たち 発行所:株式会社平河出版社

印刷所:日本写真印刷株式会社 用紙店:株式会社菊田洋紙店

特殊紙なら色も落ち着き、風合いもあるので薄っぺらくはなりません。

ただし、問題もあります。特殊紙は塗工紙と違って色の忠実な再現はできません。カラー写真や色彩豊かなイラストの色再現には不向きだと言えます。逆に、特殊紙を使用して印刷した時に、偶然に現れる色味や表情が面白く思えるのです。この時、「版画」のイメージが湧いて出ました。

ひと口に版画と言っても木版画や銅版画、石版画、リトグラフやコロタイプなど色々あります。この時に思いついたのは「木版画」でした。

木版画にはオフセット印刷のような製版による「色の掛け合わせ」はありません。どんな色も「1版」で印刷します。つまり、「特色」で印刷します。

現在、RGBやCMYKなどで色を掛け合わせる事で画像の忠実な再現をしますが、木版画方式だと「1版」「1色」で行うのでインキを混ぜ合わせて指定の色をつくり出します。(グラデーションやボカシは例外です)

木版画で得られた色面には掛け合わせの色面のような「網点」はありません。すべてが「100%」のベタ面です。色面の訴求力は網点での色面表現とは比較にならないほどインパクトがあり、風合いも申し分ありません。「特色」がいいと思いました。この時から「特殊紙」に「特色」で印刷する事が私の「装幀」での標準になりました。

最初の計画は版画と同様に1色、1版でオフセット印刷を行う事だった。しかし、色数が増えたのでそれぞれの色を黒で剃り、それに色指定を加えて印刷してもらった。

版画を表紙に使う場合は、作品を写真にとって4色分解してオフセット印刷するものであるが、写真を撮る作業が加わる分、仕上がりに押し出しというかキレがなくなる。なので、ここでは色指定にした。

ーーー

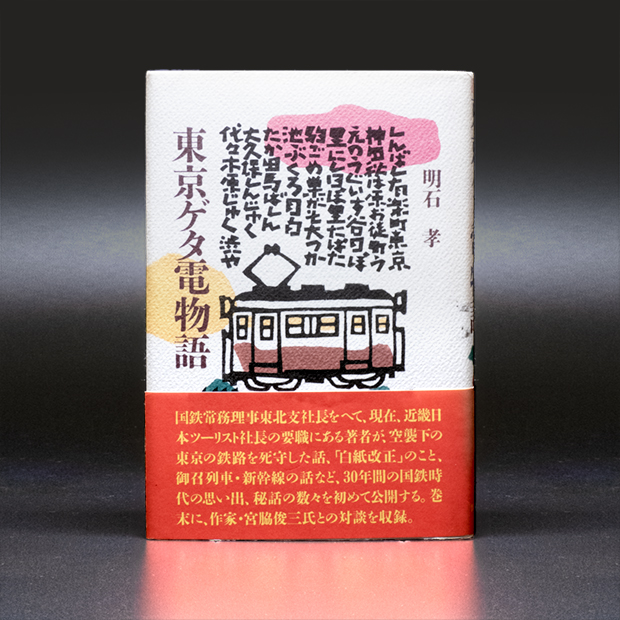

『東京ゲタ電物語』発行日:1984年3月

著者:明石 孝 発行所:講談社

アートディレクション:島津義晴 イラスト:大久保友博 版画:真田ひとみ

この装幀はジャケットの用紙を段ボールにしてシルクスクリーン印刷をやりたかった。しかし実用上、ジャケットの用紙にダンボールは使えないので、段ボールにシルクスクーン印刷したものを4色分解してもらって、コート紙にオフセット印刷を行った。風合いは疑似ダンボールの域をでない。(帯は散逸していた)

ーーー

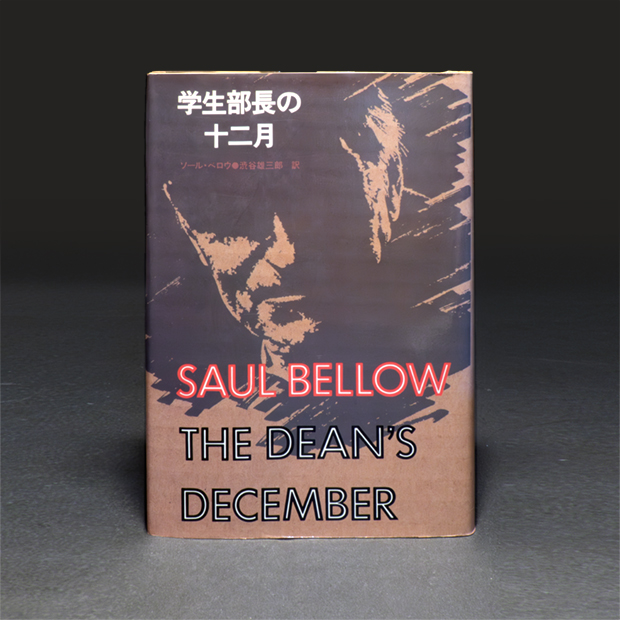

『学生部長の十二月』発行日:1978年05月31日

著者:ソウル・ベロウ 訳者:渋谷雄三郎

発行者:早川 清 発行所:株式会社 早川書房

印刷:株式会社享有堂印刷所 製本:明光社

ジャケット・デザイン:島津義晴+大久保友博・OUT

全集は「特殊紙」に「特色インキ」で印刷する事にしました。すっかりその気になって、作業を進めていました。しかし、私は迂闊でした。ラフスケッチを提出しただけで返事はもらっていませんでした。「特殊紙」と「特色インキ」の採用が決定されたものではなかったのです。

その頃の私の装幀は4色分解を必要とするような「写真」や「絵柄」を使う事は稀で、多くは特殊紙の「表情」を利用したデザインでした。私にとっては特殊紙を使った装幀が「標準(あたりまえ)」だったのです。そのまま案は採用されるものと思っていました。実際、他社の仕事では何の問題もなく採用されていたからです。

一方、当時の早川書房の装幀は「イラストありき」でした。ミステリーやS-Fは物語なので具体的な絵柄がイメージしやく、そのようなつくり方になったのだと思います。

従って、作家さんに絵を描いてもらって、原画の忠実な再現を目的として4色分解を行い、CMYKのインキで塗工紙にオフセット印刷し、PP加工(またはニス加工)するのが「標準」だったのです。色の忠実な再現こそがいい装幀につながるので、特殊紙が使われる事はありませんでした。

これが私との立ち位置の違いでした。その影響が間もなく現れたのです。

当時、景気の良さもあって各社、装幀には潤沢な予算が計上されていた事もあり、1色を金箔押しにさせてくれた。

ーーー

『入門アーユルヴェーダー』発行日:1990年7月30日

著者:バグワン・ダシ+マンフレッド・ジュニアス 監修者:アーユルヴェーダ研究会 訳者:幡井勉+児玉和夫+髙橋澄子+足立卓郎+中川和也

発行者:堤 たち 発行所:株式会社平河出版社

ー

造本:島津義晴+矢野徳子 印刷所:凸版印刷株式会社

デザインには啓蒙活動がついてまわる

私は全集のラフスケッチが仕上がると、以下のような仕様書を添付して提出しました。

ジャケット=特殊紙 オフセット特色2色印刷 加工ナシ

カバー=特殊紙 オフセット特色1色印刷 加工ナシ

総(飾り)扉=特殊紙 オフセット特色1色印刷

帯=特殊紙 オフセット特色1色〜2色印刷

以上の「仕様」は私にとっては手慣れた手法(日常の方法)になっていましたが、早川書房ではそうではありません。まして、全25巻もの全集を刊行するのですから余程慎重にならざるを得なかったと思われます。

間もなく、編集長から連絡がありました。「製作部がデザイナーさんのお話を聞きたい」との主旨の電話でした。

何日かして早川書房へ出向きました。当時の早川書房は二階建てで床は板張りでした。通されたのは社長室。20畳くらいはあったでしょうか。結構、広く、驚いたのは部屋を埋め尽くすほどに社員の方たちが集まっていた事です。皆さんは体育座りで私の到着を待っていてくれました。社長(早川清氏)は留守で、私は社長のデスクの前に置かれた椅子に座りました。

製作部からの質問もしくは提案の主なものは、

・ジャケットに特殊紙を使う事について、特殊紙は製造中止になるケースが多く、全集のように制作期間が長くなるものには不向きであり、しかも高価である事を理由に、用紙をコート紙に変更する事の提案

・ジャケットに加工を施さないと汚れやすい、強度が劣るという事を理由にPP加工かニス引きをする事の提案

・特色の2色刷では安っぽくならないか、寂しくないかとの問いかけ

以上のようなものでした。

これに対して、私の説明は以下のようなものでした。

・コート紙に変更する事の提案に対しては、オフセット印刷の表現における限界と特殊紙を使用する事の優位性について延々と述べました。

しかし、結局は実際につくってみないと分からない事ばかりです。あらかじめ、質問の内容を聞かされていれば見本を持参したのですが、説明当日は手ぶらだったのです。説得力のある言葉が見つからないまま後悔と不安が残りました。

・特殊紙は製造中止になるケースが多いという件と価格に関しては、安定して供給できて手頃な価格の特殊紙の幾種類かをメーカーに提案してもらい、その中から私が選ぶ事で納得してもらいました。

・印刷を特色の2色刷りにした場合に安っぽくならないかという件は、一般的に色数が多いほど良いデザインができるという思い込みがある(当時)が、色はデザインの一要素でしかなく、それを前提としたデザインを行う事で4色分解による色表現よりもインパクトがあり、遜色のないデザインができる事を繰り返し強調しました。

・PP加工またはニス引きをしないと汚れるという件は、返品されたものを再出荷する際に、ジャケットがどれくらいの割合で取り替えられているのかを私から質問しました。しかし、その場では回答が得られないまま、この件は不問となりました。

私が出版社勤務をしていた当時、発送作業をしていて、その際、再発送をする書籍のほとんどのジャケットを取り替えていた経験があります。早川書房でもPP加工していてもジャケットに汚れはあり、相当の確率で着せ替えられていたのではないかと思いました。

以上のような経緯で特殊紙と特色の仕様が認められて、全集のジャケットの用紙として「STカバー」が選ばれました。

独立して仕事が軌道に乗り始めた頃、プレゼンやラフ提出で説明に追われて辟易していました。ある時、友人が「デザインには啓蒙活動がついてまわる」と言いました。アイディアの説明も必要だろうけれど、それ以前にデザインを理解してもらう事が大切だと言うのです。

早川書房において特殊紙や特色、そしてデザイナーの職掌について説明を行った時、「こういう事だったのか」と友人の言葉が腑に落ちました。

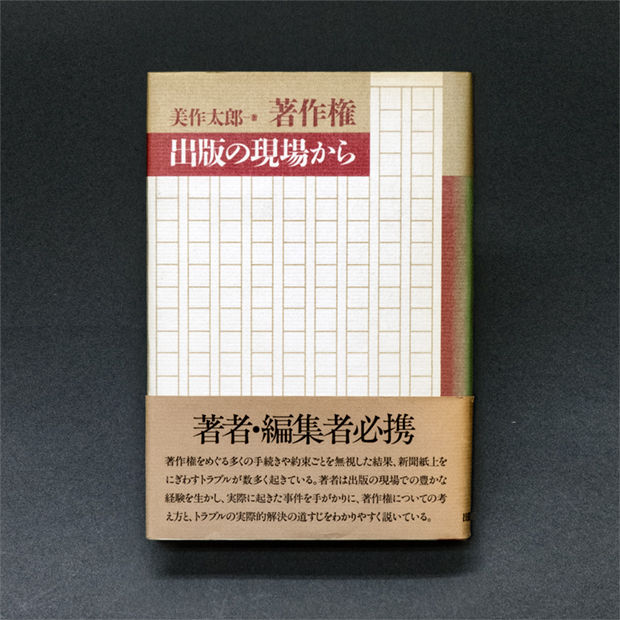

贅沢な貼り紙の箱入りではあるが「特色2色+特殊紙」の装幀で一番シンプルにデザインしている例。

表紙は内容を表現するもので、一般的にメインビジュアルとして絵や図形が置かれるが、これは本文の組み体裁を置いて読者に内容を伝えた。

ーーー

『仏教漢文読本』発行:1990年6月25日

編著者:木村清孝 発行者:神田 明

発行所:株式会社春秋社 印刷所:共同印刷株式会社 製本所:株式会社寿製本

装幀:島津義晴

帯は誰がつくるか

用紙が決まると、提出していたラフスケッチはそのまま採用になりました。ヴィジョアルに問題はありませんでした。これで全てが私のイメージ通りに本つくりが進められるはずでした。

しかし、最後に大きな問題をつきつけられました。それは、

「帯」です。

最近、我が社で手がけた書籍の「書影」を整理していて気づいたのは、「帯」のデザインが微妙に装幀とマッチしていない事でした。

私が装幀を手掛け始めた頃は依頼してくれた出版社に製作部などがありませんでした。なので、帯は装幀の一部として私がデザインしていたのです。

しかし、私が現役を退いた後、若手のスタッフが数多くの出版物を出している会社のデザインを手がけるようになっていましたが、それらの会社では帯は分野別に装幀者とは別のデザイナーによって、統一したフォーマットがつくられていました。従って、似合っているいないなどの違和感は無いけれど、表紙としての一体感はありませんでした。

出版社としては装幀は作家作品として扱っているけれど、帯は会社の広告として位置付けているようです。本来、帯は「広告」なのでその事に異論はありませんが、出版界で「帯」と名付けられているからには「装い(装幀)」の一部としてデザインして欲しいと願っています。

『グレアム・グリーン全集』の制作時において、早川書房ではミステリ、SF、ファンタジー、海外文学、ノンフィクション、ノベルのようなカテゴリがあり、それらに見合った帯を製作部でつくっていたようでした。つまり、早川書房のつくり方がある、という事です。

jacket 帯付き

jacket 帯付き

帯を早川書房の製作部で作成したものに取り替えたもの

私の帯づくりは装幀と何らかの関わりを持たせて、四六判全体のサイズで視覚に訴えるというものだったので、帯幅(天地約60mm)分の面積を別物にするという考えに同調できませんでした。

帯を出版社のフォーマットでつくるという事には難色を示しましたが、会社もここは最後の一線とばかりに譲ってはくれませんでした。しばらくして折衷案が出されました。

早川書房からの申し出は、「デザイナーさんからラフスケッチを出してください。帯のレイアウトデザインはそれに従って我が社で作業を行います」というものです。譲歩してくれた事が分かりました。その時の私は、それを良しとして案を受け入れました。会社側も、私がラフスケッチを行って以降の作業は製作部のスタッフが行う事で体面は保てたようなので安心しました。

このようにして『グレアム・グリーン全集』は8年に亘り発行されて全巻の刊行を終えました。

※参考:この記事内で掲載している書籍の中で、私がつくった帯は『パンチェン・ラマ伝』『東京ゲタ電物語』『著作権 出版の現場から』『入門アーユルヴェーダ』『仏教漢文読本』『HAND OF DEATH(死の腕)』

タイムマシーンがあったなら

全集の最後の出版は『神・人・悪魔 ー八十のエッセイー』で、奥付によると1987年4月30日でした。それから1年ほどが過ぎていたでしょうか。全集を担当したSくんがやってきました。そして、「すごい事になっています」と笑みいっぱいに言うではありませんか。

早川書房では『グレアム・グリーン全集』の全巻が刊行された際に、講談社が主催する「出版文化賞」の「装幀部門」に応募していたそうなのです。私はこの時まで知りませんでした。その選考の途中経過で『グレアム・グリーン全集』が最終選考に残っていると言うのです。

Sくんが「受賞」の期待を膨らませて興奮気味に語るのとは裏腹に、私は冷めていきました。

私には全集の各巻が次々に発行されるに従って、ある後悔が芽生えていたのです。言い訳になりませんが、理由のひとつが、当時の私はデザイナーとしての仕事がようやく軌道に乗り多忙を極めていて、その忙しさに追われ「見落とし」があったのです。

それは「書体」の使い方を間違えた事です。制作の初めの頃にメインの書体を「石井太明朝体(BM-OKL)」にするか、「新聞特太明朝体(YSEM)」にするか迷っていたのですが、その痕跡が「背」のタイトルに残ってしまっていたのです。

結果は「石井太明朝体(BM-OKL)」をメインに使用する事にしたのですが、「背」のタイトルは迷いの最中で配置していた「新聞特太明朝体(YSEM)」のままだったのです。

もう一つは「帯」です。早川書房の製作部のスタッフさんの頑張りで私のスケッチどおりに版下を起こしてくれているのですが、ここで使用されている書体が指定のオールドスタイルの「石井太明朝体(BM-OKL)」ではなく、「石井太明朝体(BM-NKL)」だった事です。

当時、我が社では書体を記号で言い表していて、「通称」で伝える事はありませんでした。しかし世間(他社)では「細明(ほそみん)」「太明(ふとみん)」と、通称で呼び慣わしていたのです。そういう意味では「BM-OKL」と「BM-NKL」のどちらも通称は「太明」なのです。紛らわしい書体でした。スケッチを渡す時に念を押すゆとりもなかった事を悔いています。※通称で伝える事の危うさ関連記事_「の」の字は誰?

それらの結果は、当時の私に深い「傷」として残っていて、「出版文化賞」に推薦してくれたのが私の尊敬する諸先生だったらしいのですが、そのあたりのデザイナーさんが私のミスを見逃してはくれないだろうと想像しました。受賞の可能性は無いと判断した私は、Sくんの無邪気な喜びように言葉がありませんでした。

この時、「タイムマシーンがあったら…」と真面目に思いました。

[後記]

『ヒューマン・ファクター』の装幀の依頼時に、編集長のS氏は、グレアム・グリーンを知らない私に、英国の川端康成みたいな立場の人ですと教えてくれました。しかし、川端康成は勿論知っていますが、それは名前だけで文学界でどういう立場の人なのかは知りませんでした。

全集を出版して数年が経ちソウル・ベロウの著作物を装幀する時にはアメリカのグレアム・グリーンみたいな人ですと教えてくれました。

子どもの頃から純文学に疎遠な私なので、これらの説明が何を語っているのかは未だに理解できていません。

ところが、知人の作家さんが私と出会った時に『グレアム・グリーン全集』の装幀をしたデザイナーだと知ると、一気に距離が縮まりました。その作家氏は映画や映像関係に詳しい人で、彼は映画を志す者にグレアム・グリーンを知らない人はいませんと言っていました。そして、全集の『第三の男』は皆んな読んでいると言うではありませんか。不明を恥じるばかりでした。

また、私は当時、会社経営の傍ら美術の専門学校で講師を務めていたのですが、私のどこが気に入ったのでしょうか、校長(当時)が常勤になって「主任」を引き受けてくださいと言うのです。一旦は断ったのですが、二度、三度、お願いされました。

校長は、最初は側近からの推薦で私を抜擢しようと思ったらしいのですが、私の適正には半信半疑だったらしいのです。それは、その学校の主任の先生はみなさん東京藝術大学を卒業されていて、私は高卒だったからでした。それが、なぜ三顧の礼を尽くすような態度に変わったのかと言うと、私は学歴が無いので履歴書代わりに職歴(作品リスト)を渡していて、校長がその中に『グレアム・グリーン全集』を見つけたからでした。校長は大のグリーンファンだと言うのです。私はグレアム・グリーンの偉大さを思い知ったのでした。

最後に、数々の特殊紙と特色の組み合わせを行った中で「洋書」の雰囲気を出せたと思えた装幀を添付します。

この仕事を境に特殊紙の使用が常態化して行きました。

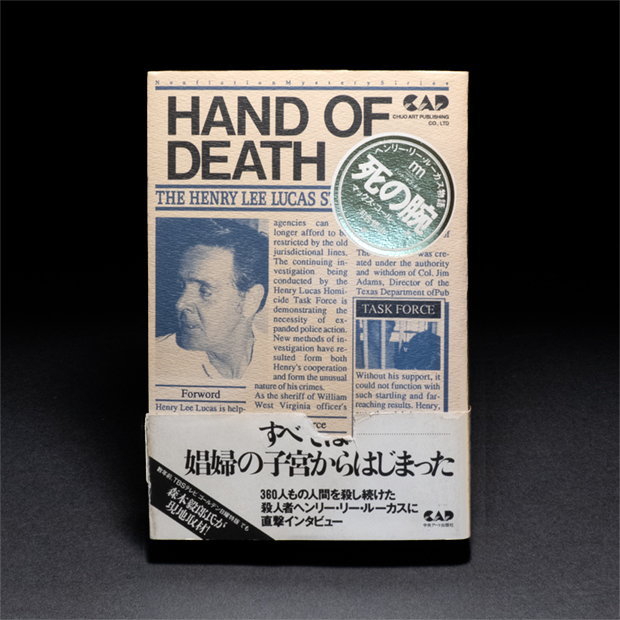

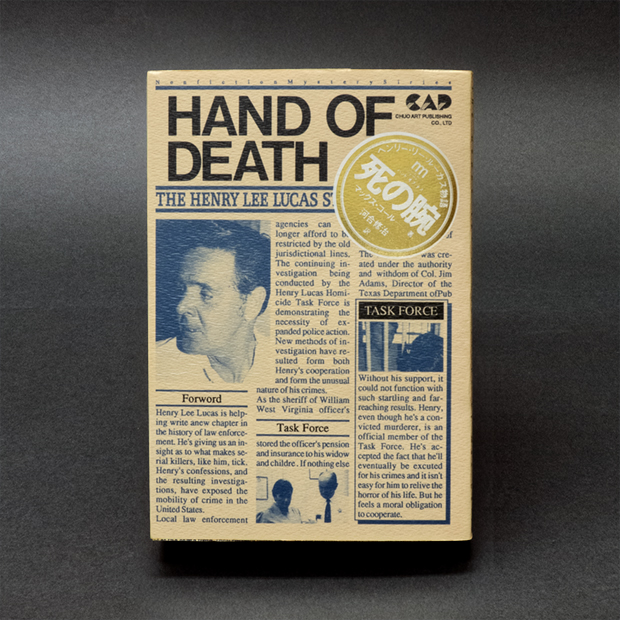

殺人鬼をテーマにした中央アート出版社の「ノンフィクション・ミステリー」シリーズの装幀を依頼された時、ロスで見た情景が蘇った。

画像はニューススタンドを思い出して作成したもの。

ーーー

nm_ノンフィクション・ミステリー『死の腕』

発行日:1991年07月10日 定価:2,000円(本体価格1,942円)

原著者名:マックス・コール 訳者名:河合修治

発行者:吉開狭手臣 発行所:中央アート出版社

ー

ブックデザイン:島津義晴

製版・印刷・製本:中央精版印刷(株)カバー(ジャケット)印刷:(有)石川美術

Jacket 表紙

Jacket 裏表紙