仕事は段取り10割 〜高効率、高品質を実現するために〜

道具は普段使い慣れているものなのであらたに買い揃える必要はありませんでした。あとは描くだけです。

ですが、仕事は段取り8割と言われています。段取りが狂うと二度手間、三度手間増えることになり、その分、経済や時間を無駄にすることになります。最悪の場合、締め切りや納品に間に合わないということが起こり、賠償問題にもなりかねません。だから、段取りが10割と言ってもいいくらいです。

従って、作業に取り掛かるのを一旦やめて段取りを確認し、スケジュール化しました。それが高効率であり、高品質を実現します。

1.アイディアを考える。

(今回の場合はどのようにリメイクするかを考える。結果は前ページ1〜4)

2.ラフを描く。

3.清書(整える)

4.提出(チェックしてもらう)

5.修正があれば直して、使用寸法の2倍くらいにして清書する

(この段階で割り出し表作成)

6.トレーシングペーパーに写す

(6-7もしくは割り出し表で塗工紙に下書きする)

7.台紙(塗工紙)にトレースダウンする

8.スミ入れ。烏口と定規、雲型定規、烏口コンパスなどで縁取る

9.ベタ塗り

10.はみ出した鉛筆の線を消す

11.紙焼き(プリント)

12.清刷りかそれに代わるものを作る

制作の段取りは以上のようなものでした。

伝達(指定)の記号化を試行してみた

清書を終えたところで予想外のことが起こりました。

私が事務所にしているアパートに姉妹で経営する会社がありました。建築の図面や図版のトレースなどを専門にしていました。俗に「トレース屋さん」と言われていました。そのお姉さん(Aさん)が私の会社を訪れました。そして、仕事を手伝わせて欲しいと言うのです。丸ペンや烏口を使い慣れた生粋の職人さんでした。経験豊富な技術をグラフィックデザインでも活かしたいという思いがあったのです。

この頃の私は何本もの仕事を並行して進めていました。書籍や雑誌などで統一したデザインを行うには数人のスタッフが必要になります。スタッフが増えれば作業や技術を一定の質に保つための管理が大切です。私は管理の前に、誰が作業を行っても一定の結果が出るような決まりごとを作って数値化しました。

例えば色指定。現在では「C=50,M=25,Y=10,K=0」などと記号で表すのが当たり前ですが、当時は「オレンジ色」とか「空色」と言う人が少なくありませんでした。正確に行おうという人でも色紙を貼って渡すくらいです。東洋インキや大日本印刷から色見本帳が出回るようになっていたのですが、現場の人は身についた習慣を捨てることができずに「言い習わした言葉」で伝えていたのです。その結果、指示する方とされる方での認識が微妙に違っていたりして「直し」が繰り返されていました。それは書体(字体)の指定も同様でした。それらを含めて、指定の際には曖昧さを無くすために私はすべて「記号」で表記していたのです。

後に、記号だけでは伝わらない「何ものか」があることを痛感したために、それを補うために指定紙の冒頭か別紙に「主旨」を書き込むようになりました。

私は記号で伝えることをロゴ制作においても具体化していました。直感や勢いを表現するような人の匂いのする文字には向かないけれど、ロゴタイプのように標準化されたイメージを表現することには使えるのではないかと思ったのです。

1950年代から世界では産業革命以来の公害が問題になり始めていて、企業の体質の変革が求められていました。日本では1960年代になって社会問題化されるようになり、企業は公害対策を行うとともに、それまでのイメージを払拭することに努力していました。その一つの方法がCI計画でした。企業は「コーポレートアイデンティティ(CI)」と言うこの計画を導入し、会社の理念や社員の意識改革を行い、その表現としてロゴタイプやマークを刷新したのです。

その時に「CIマニュアル」というものが作られました。大企業の場合は看板から名刺や制服に到るまで統一しています。そこにはいろんな業種、例えば服飾関係、請求書や伝票、包装紙などのグラフィック関係の業者が関わります。それら個々の業者に統一された形や色を再現してもらうためにマニュアルがつくられ、そこでの表現は数値化されました。

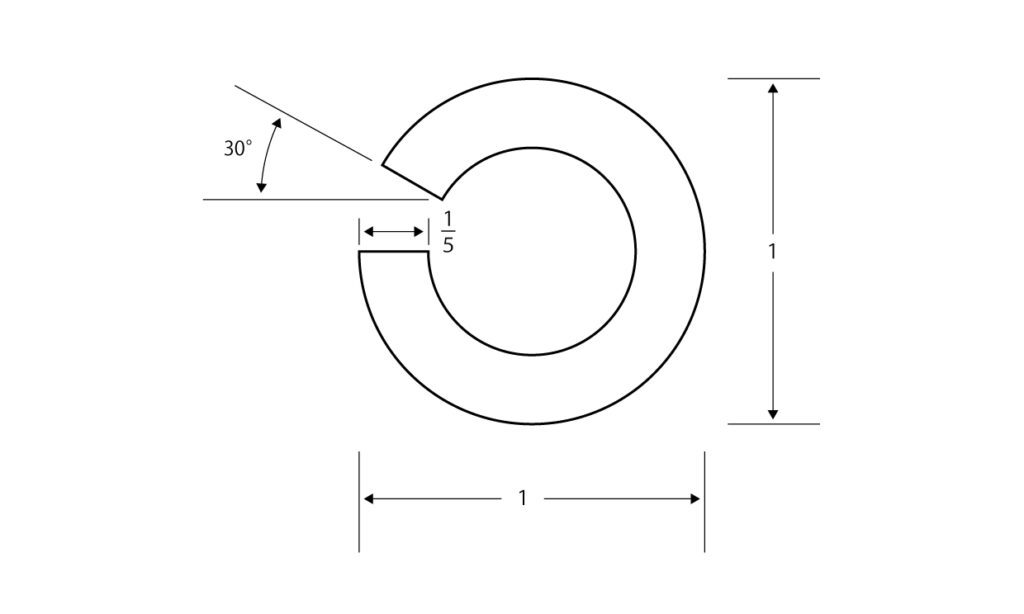

色の場合は「RGB」や「CMYK」の数値で、または「色見本帳」の番号で指定されました。ロゴタイプやロゴマークは「割り出し表」と清刷りを添付しました。

割り出し表というのはロゴタイプやマークを描くための図面です。

結局、時間がなくなったので下絵をトレースすることになった。

何のための「正確さ」なのか

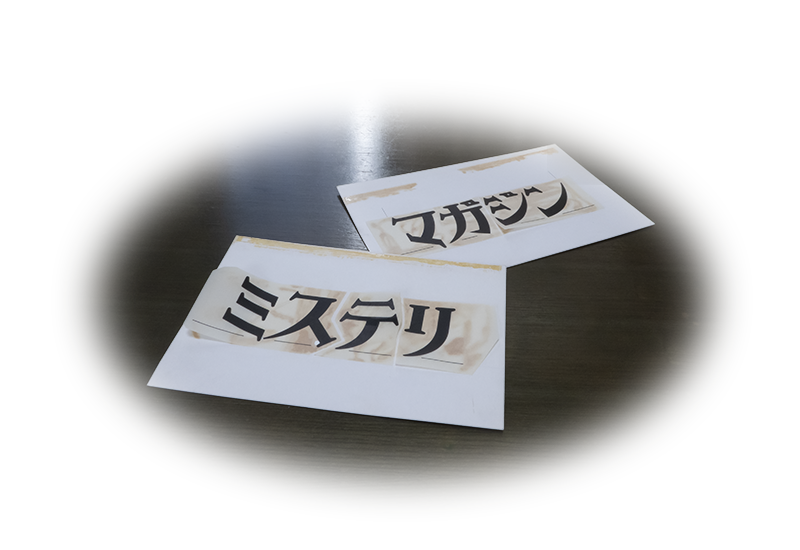

『ミステリマガジン』のロゴタイプを仕上げるにあたって、万が一、自分が忙しくなっても支障をきたさないために、誰でもが描けるように割り出し表をつくっていました。割り出し表があれば、私がイメージしたロゴタイプは誰でもが描けるだろうと考えていたのです。私はAさんに割り出し表と仕上がり見本を渡してフィニッシュ(仕上げ)を頼みました。

4〜5日はかかるだろうと思っていたのですが、3日目にはもう出来上がってきました。図面の数値通りに描けば、私のイメージしたロゴが仕上がるはずでした。しかし、描かれたそのロゴは私のデザインした『ミステリマガジン』ではありませんでした。

私の返事を待つまでもなく、表情から「ボツ」であることを察したAさんは、

「もう一度描かせてください」

と頭を下げました。悪びれることもなく明るく振る舞う彼女に「いや」とは言えずに描き直しを頼みました。そしてさらに二日後、彼女が見せてくれたロゴは、前と同じに見えました。明らかに私のイメージしている『ミステリマガジン』ではありません。そして、もう一度描き直しを頼みました。しかし、結果は同じでした。

うつ向く彼女に、「締め切り」が迫っていることを告げて、その作業を引き取りました。

図面通りに描いているのになぜ違ってくるのか、その理由が分からないままに、私が描くことになりました。他の仕事との関係でトレースダウンしている時間が無くなり「厚トレ」を使うことにしました。

厚トレとは厚手のトレーシングペーパーです。図面屋さんなどはこの用紙を便利に使っていました。ただし、塗工紙に比べると少しにじみがあるし、紙面に凹凸があります。もともと大きめに下書きをしているので、縮小して使う分には支障は無いと思いました。

描き終えたものを、Aさんが描いてくれたものと比べると違いは一目瞭然でした。

私の描いたものはどちらかというと「ふくよか」で、彼女の描いたものは「キリリ」としていたのです。この事実は彼女も気づきました。

「私のはキツく見えますね」「何故でしょう?」

と不思議そうにしていました。

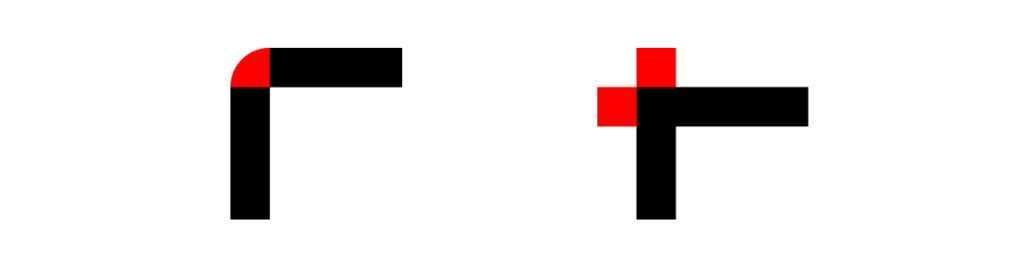

【Illustrator「線」のフローティングパネル】線端と角の形状を設定すれば問題はひとつ解決する。

私の描いたものとAさんのものとの違いはほとんど理屈にできない感覚的なことなのですが、言葉にできるもののひとつに、

「縁取りする線の太さ」

がありました。彼女は正確さを期するあまりに「極細」線で描いていて、私は「0.2〜0.3mm(中細)」線で描いていました。太い線の方がインクが広がりがちです。にじみとは違い、ぽってりと盛られる感じになります。その効果が「ふくよかさ」に繋がっています。

それを助長したのが線の「交差」です。私は線と線が繋がる手前まで引いて止め、インクの表面張力を利用して繋げます。線にある程度の太さがあるからできることです。従って交差したところは円形になっているのです。Aさんの場合は交差させてしまいます。きっちり交差させても角は極小の円です。さらに彼女はそれを嫌って、交差部をはみ出させて、飛び出した部分をカッターで削って角を「円」ではなく「角」にしていたのです。

線の太さと交差のさせ方。この二つのことで彼女は下絵から何を見たのかがわかります。彼女は大事な仕事だから形を「正確」に描こうとしたのです。しかし、数値の裏側にある「形」にまで目が及んでいなかったのです。

現在ではIllustratorというアプリケーションの「線の端」とか「線の形状」にあたります。しかし、それだけでそこに現れた差を説明できません。それは後に経験することになるのですが、「円」「線」といった同じ言葉で表されても、正確さの極みであるデジタルが描くものと手作業で描くものとでは、全く異質の造形になることがあるのです。

厚トレを台紙に貼った時のペーパーセメントが変色していて時間の経過が想像できる。

次回は「雑誌のロゴタイプ『SFマガジン』の場合」を予定しています。