アートディレクターの時代へ

一般に表紙をつくると言ったら、まず「絵」を何にしようか、誰に描いてもらおうかと考えます。しかし、私は昔から字(タイトル)から考えるのが習慣になっていました。それは出版業界で仕事をするようになって一層強まっていました。なぜなら他の業界の印刷物はいざ知らず出版界では、

「絵のない表紙はあっても、文字(タイトル)のない表紙は無い」

からです。

従って、この時も私は「タイトルデザイン」をどうするかに意識を集中していました。

一方、S氏は事情が違いました。早川書房はミステリやSF、文芸などを出版していて、ほとんどが読み物です。そのような出版形態がそのまま制作の方法に影響していました。

Kくんの話では、単行本を担当するとまず「誰に表紙の絵を描いてもらうか」を考えるのだそうです。「絵」の描き手が決まったら制作部に依頼すれば表紙はできるのだそうです。あとの工程は制作部で、ということでした。つまりこの頃の編集者の表紙づくりは「絵」が中心なのです。

当時の早川書房制作部にはセンスの良いS氏(制作部の部長だったと思います)がいて世間的にも評判の良い表紙を数多く作っておられました。従って、デザインの外注は無かったそうなのです。ポケミスや文庫本などは形が決まっているので、絵ができさえすれば、あとは絵を決まり通りに配置し、決まり通りにタイトルと著者名などの写植を台紙(版下)に貼り付けるだけなのです。

そのような現場の事情があったのでしょう、後のことですがS氏から『島津さんが最初のデザイナーです』と聞きました。そして、それがお世辞でも嘘でもないことはギャランティのことが話題になってから分かりました。

『ミステリマガジン』では表紙の絵を描いてくれたイラストレーターに原稿料を支払えば、あとは内部の作業なので支払いは絵の原稿料と写植代金だけでした。しかし、この時、デザイナー(私)を登用したためにイラストレーターの他にデザイナーにまで支払いが生じました。さらに、少し後のことですが、私は「イラスト」にこだわってきたS氏(早川書房)を説き伏せて、本つくりにはもっと「写真」を使うことを提案していました。当時の早川書房ではあまり例が無いことだったのです。これが後に浅井慎平氏の表紙の写真につながります。

私の提案を受け容れて扉や目次に写真を使うことにしたために、新たにカメラマンにも支払いが生じました。そして、もっと厄介なことがありました。この時、私は「アートディレクター」と言う立場をとっていたのです。それは制作の工程が分業化されるということでもありました。まだデザイナーを使ったことがないS氏には知りようがないことでした。

従ってレイアウトや図柄を担当するスタッフや版下(※1)を担当するスタッフへの支払いと、写植を担当する会社への支払いが生じたのです。その額は、それまでに雑誌の表紙にかけてきた予算をはるかに超えるものでした。私に表紙を依頼するということは表紙(本)づくりのシステムの変革だったのです。そしてそれはギャランティにも大きく関わる一大事でした。

※【版下(はんした)】製版用の原稿のこと。本文は写植で印字されて、パートごとに印画紙となり、ロゴタイプも紙焼き(プリント)されて印画紙となる。写真が入る場合はレイアウト指定紙に従って台紙(表面の滑らかな厚紙)に細い線で枠を作る。その台紙に本文やロゴの印画紙を貼り付けたものを版下と言った。その後、大きなカメラで撮影して印刷のためのフィルムを作る。

S氏は、私に表紙などのデザインを依頼する時にそこまで考えていたわけではありませんでした。だから、予算はイラストレーターの原稿料にデザイナーの分を加えたくらいの額を予定していたものと思います。

S氏は申し訳なさそうに、

「お願いできませんか」

と言うのでした。

この時、私はS氏が恐縮するほどにはギャランティのことは頭にありませんでした。すでにお金のことを考えなくてもいいくらいに売り上げは上がっていたからです。ただ仕事ができる喜びだけがありました。私は、

「何か方法を考えます」

と言って、表紙、扉、目次までのデザインを引き受けました。

このように、早川書房ではアートディレクターに依頼するのは私が最初だったのです。

話が逸れますが「最初」という言葉から思い出したことがあります。早川書房の表紙づくりは上に書いたように絵が中心だったために、文字だけまたは文字をメインビジュアルにした表紙は無かったそうです。後々、デザイン界にタイポグラフィというジャンルが確立されると、早川書房にもその種のデザイナーが登用されることが増えてきました。文字を中心にした表紙づくりを持ち込んだのも私が最初だったそうです。

S氏はメガネの奥の目を細くして、

「島津さんの時代がきましたね」

と言ってくれました。振り返ってみましたが、私は早川書房では絵のない表紙はあまり作っていないのです。S氏には私の癖とも言うべき「文字に対する思い」が伝わっていたのだと思います。

1989年11月1日発行 早川書房

H.R.F.キーティング(H.R.F.Keating)訳:長野きよみ

デザイン:島津義晴 カット:楢喜八

文字を中心にした装丁。楢喜八氏がカットを描いてくれて良いアクセントになった。

ジャケットに特殊紙(クラフト紙)を使っているが、これは『グレアム・グリーン』全集でSTカバーを使用したことが前例になっている。帯は早川書房の制作部がデザインしている。

変わっちゃいましたね

話を表紙(ロゴ)づくりに戻します。

見本に出された『ミステリマガジン』の表紙は、ある意味シンプルにできています。それは表紙の構成要素がシンプルだからです。

1点のイラストが紙面の7割を占めていて、上に法定文が1行、タイトル、月玉、特集タイトル1本が入っているだけです。これはこれでS氏の言う「シンプル」で「飽きない表紙」でした。しかし、私には(S氏にも)複雑に見えたのです。表紙の構成要素はS氏が言う『週刊新潮』と同じです。何が違うのか、少し考えました。そして、それは分割された色面のせいだと思いました。A5判の表紙でタイトルの世界、特集の世界、イラストの世界が色面としてせめぎあっています。イラストは狭い空間に収められていて緻密で繊細に描かれている分、複雑に見えているのではないか、そう思いました。

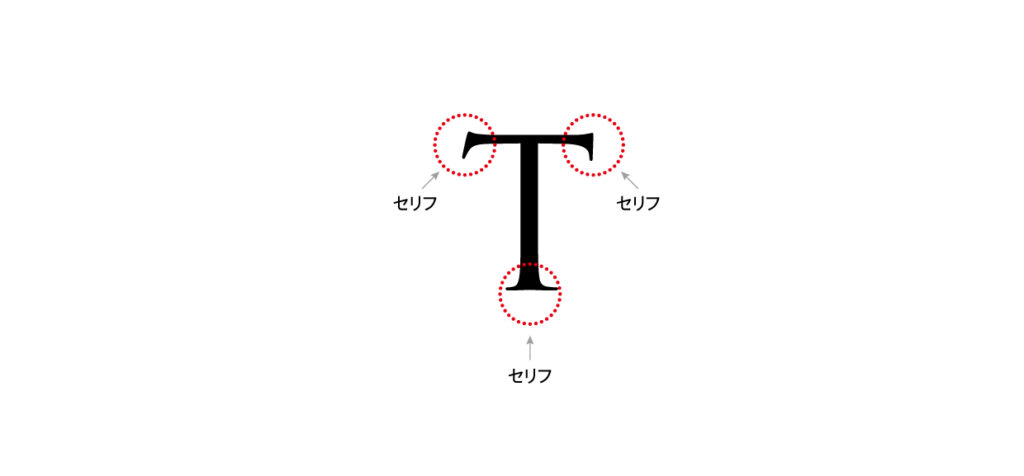

『ミステリマガジン』のタイトルはと言うと、このセリフ(※2)のついた個性的な文字は、古代ギリシャの石碑に見られる様式を踏襲していて、明朝体、宋朝体、草書、楷書などのようにもともと(中国を起源とした)日本にある書体ではありません。明治以降に欧米の出版物が続々と輸入されて、翻訳出版されるなかで考え出されたもののようです。

現在でも似たような現象があります。1964年の東京オリンピックを境に日本のグラフィックデザイン界は急速に変化、発展しました。デザイナーはこぞって欧米の印刷物を見本にしたのです。結果、ファッション系雑誌などに見られるようにカッコいいデザインのほとんどが横組みにされていました。いつの時代も「新しい」と言うのは価値だとされます。横組は進歩的でカッコいい。縦組みは保守的でダサい。そんな価値観がデザイナーの脳裏にあったのではないかと思います。だから、みんな輸入物の雑誌などを手本にして真似ていました。

明治期以後の書籍のデザインなどもその傾向にあり、そんな中で、セリフがついた書体が生まれたのではないでしょうか。

※【セリフ・サンセリフ】セリフとは、文字の線の端につけられる線・飾りで、石碑にノミで文字を刻む際に文字の端からひび割れしないようにと、止めとして刻み込まれたのが起源と言う。セリフを持つ書体をローマン体と呼ぶ。ローマン体は“トラヤヌス帝の碑文”を起源としていて、完成度が高くその後の活字書体に多大な影響を与えることとなった。この碑文の文字を元に作られた書体がTrajan(トレイジャン)。大文字のみで小文字は無い。セリフの無い書体をサンセリフともグロテスク体とも呼ぶ。「サン」とは、フランス語で「〜の無い」と言う意味で「セリフの無い書体」と言う意味。日本ではゴシック体と呼んでいるが、欧文書体においてゴシック体とはサンセリフ体ではなくブラックレターのことを指す。

まさに『ミステリマガジン』のタイトルにふさわしい個性的な書体。

日本で「ゴシック」と言えばこのようなもの。

画像は小塚ゴシック。小塚昌彦氏が制作指揮を行いアドビが作成したゴシック体の和文OpenTypeフォント。Adobe製品に付属している。

この西洋風の個性を持つ字体を「変える」のであれば、セリフを無くすしかない、そう思いました。それだけ、セリフは個性を主張しているのです。私は打ち合わせで閃いたアイディアを元に、セリフの無いデザインのラフスケッチを描き始めました。購入したばかりの100枚綴りのクロッキー帳を4分の3程度描いてラフスケッチを終えました。ひと月くらいかかっていると思います。そして、約束の日にS氏が私の事務所を訪れました。

私はクロッキー帳をS氏の前に置き、めぼしいアイディアが描いてあるページをゆっくりとめくっていきました。一冊を見終わるとS氏は、

「変わっちゃいましたね」

と、落胆の風を漂わせ、言いました。言葉の軽さとは裏腹に、それは私の胸をえぐったのです。

「あー、ボツか」

と、私も落胆の風を醸し出していました。

二人の間にはしばらく沈黙があり、S氏が訥々(とつとつ)と語り始めました。ようやく、この時、最初に行うべきだった打ち合わせが始まりました。

S氏が言うには、『ミステリマガジン』はすでに25年の歴史があるので全く違ったタイトルにすると読者に受け容れてもらえないと思うし、したくない。現在のタイトルを基に「変えてもらいたい」ということでした。

「初めからそのように言って欲しかった」

とは、思っただけで実際には、

「わかりました」

と、私はそう答えていました。「変えて欲しい」と言うので変えた結果が「変えないで欲しかった」とは禅問答を聞いた心地でした。しかしS氏に対して恨みがましい思いは出てきませんでした。きっと、S氏の人徳だったのでしょう。そして、第一印象の「紳士に見えるS氏」が私の心を支配していたからに違いありません。

結局、S氏の中では表紙の絵をナカムラ・テルオ氏に依頼したことで「変わる」ことは実現していたのです。タイトルデザインはそれに見合ったアレンジをすればいいと言うことでした。

「変える」と言う二人の思いは、そのこだわりや立場で、具体的なところでは全く意味が違っていたのでした。

表紙イラスト:ナカムラ・テルオ 表紙構成:島津義晴+野々村晴男

『週刊新潮』のようにシンプルな表紙にしたいという思いで作ったけれど、記事内容を多く入れざるを得なくなりS氏は恥じ入っていた。

表紙イラスト:小渕もも 表紙構成:島津義晴+野々村晴男

S氏の名誉のために。彼は毎回、表紙に入れる記事が少なくなるように努力していた。

上の画像の頃が一番理想的だった。しかし、この後、営業上の都合で記事タイトルは増えていく。

※次回は、雑誌のロゴタイプ 『ミステリマガジン』の場合【制作編】を予定しています。